进国家集训队!福建唯一!

在那荣耀的舞台上,福建选手以卓越的表现脱颖而出,成功进入国家集训队!这是福建的骄傲,更是他个人不懈努力的见证。在无数个日夜的拼搏与汗水挥洒中,他凭借着精湛的技艺、顽强的意志和坚定的信念,一路披荆斩棘,战胜了众多强劲对手,最终斩获这至高的荣誉。他宛如一颗璀璨的星辰,在体育的天空中闪耀着独特的光芒,为福建赢得了无上的殊荣,成为福建在国家集训队领域的唯一代表,激励着更多福建学子为梦想而奋勇前行。

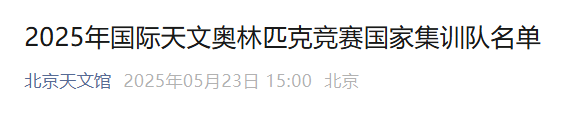

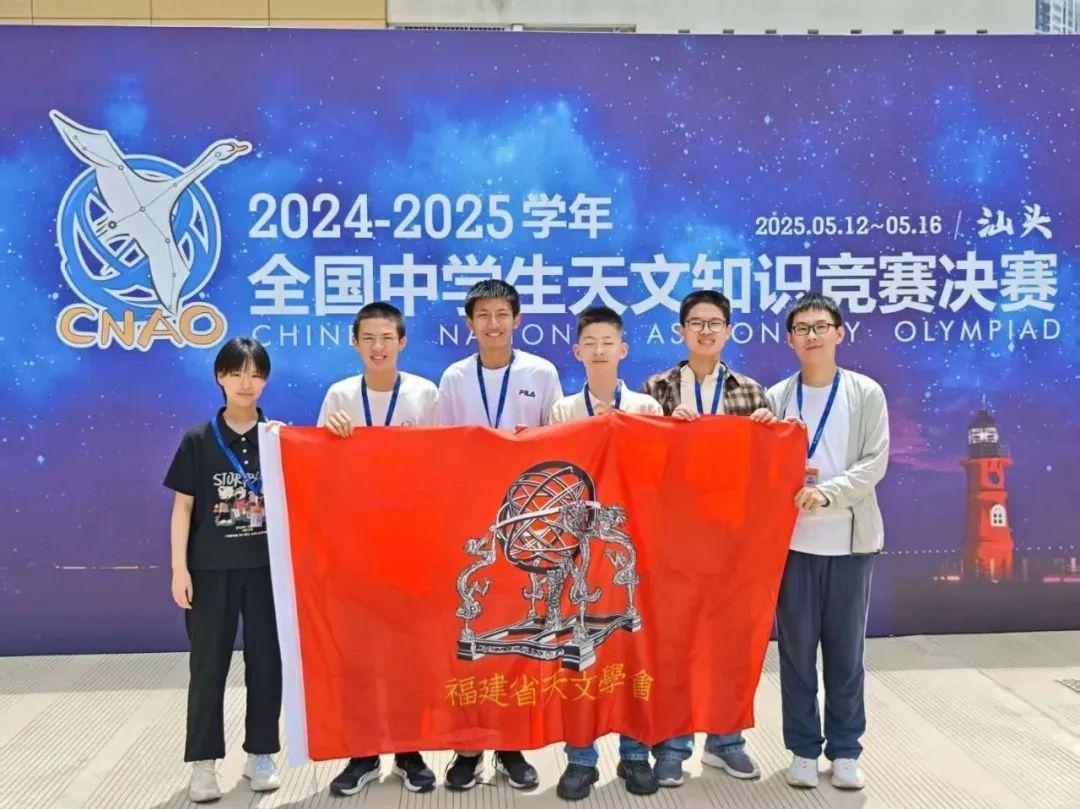

5月23日,2025年国际天文奥林匹克竞赛国家集训队名单公布,福建师范大学附属中学(以下简称“师大附中”)高二学生施蕴哲在列,系福建省唯一入选学生!

▲施蕴哲在决赛展板前留影

▲施蕴哲在决赛展板前留影

国家集训队名单

施蕴哲兴趣广泛,此前在多个学科的省级竞赛中获奖。2024年9月21日,第41届全国中学生物理竞赛复赛(福建赛区)举行,施蕴哲获一等奖;今年4月中旬,2024-2025学年全国中学生地球科学奥林匹克竞赛福建省赛举行,施蕴哲获一等奖。

01

“不管在哪里,都能看到同一颗星星”

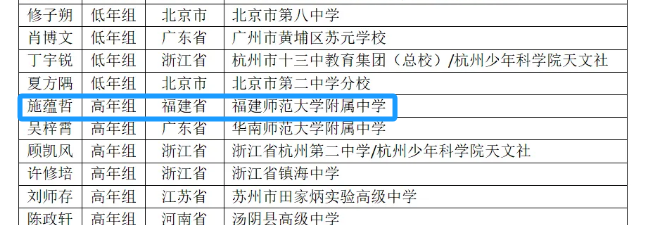

▲福建省队参赛选手合影

▲福建省队参赛选手合影

5月24日下午,刚刚打完羽毛球的施蕴哲在电话中告诉记者,最初喜欢上天文,是在小学三四年级,他去福州市青少年活动中心的天象馆参观,第一次近距离看到这么多的星座、星云、星系图,一下子定住了脚步。

回去后,他开始自发自觉地找一些天文学的科普读物来看,兴致越发浓厚。初一就读福州时代中学时,他凭着一股热情,参加了全国中学生天文知识竞赛,初次参赛便拿到了全国鼓励奖,“完全出乎我的意料,这个奖给了我很大的鼓励”!

之后由于种种原因,无暇关注比赛的事,但他对天文学的关注和热爱从未停歇。考入师大附中后,施蕴哲第一时间加入天文社团,每周积极参加社团组织的科普和交流活动。每个学期,社团还会跟团委合作,根据天气情况,择机开展2~3次户外天文观测活动。

现实条件是限制不住真正的热爱的。施蕴哲说,平时在家,晚上10时之后,城市景观灯都熄灭了,星星变得更加清晰可见,他会暂时放下手里的作业,打开窗户,透过单反相机,看看远处天边零零散散的星星,“不管在哪里,都可以看到同一颗星星,有一种很浪漫的感觉”。

02

“原来我并不孤单,志同道合的人很多”

▲颁奖典礼

▲颁奖典礼

此次时隔4年再次参加全国天文学竞赛决赛,比赛结束后,主办单位还组织参赛学生分享交流。大家畅所欲言,介绍自己的兴趣爱好,回顾自己与天文的缘分与趣事。

身处其中,施蕴哲觉得不虚此行,“原来我并不孤单,全国各地还有这么多志同道合的伙伴呢”!

能入选国家集训队,施蕴哲深感意外。他说,师大附中搭建了多种平台,挖掘学生潜力,让大家都能尽情发挥所长。他特别感谢地理老师杨如树的悉心教导:“杨老师上课特别有意思,也很有耐心。高一时,我对一道题的解答有疑问,杨老师细致地为我讲解了一整个课间的时间,我现在想起来还觉得很感动。”

03

“兴趣非常浓厚,对天文有独特思考”

在地理老师杨如树的印象中,施蕴哲的空间想象能力和数理推导能力尤为突出。他说:

地理课堂上,施蕴哲展现出卓越的天文学科潜质,对宇宙环境、天体运动等天文相关地理知识表现出超乎寻常的敏锐度。

他能快速理解黄赤交角、恒星视运动等抽象概念,并主动将其与天文奥赛知识体系相联系。

在分析地球自转对天文观测的影响、计算行星会合周期等问题时,展现出竞赛级思维水平。

对教师拓展的天文知识点,如开普勒定律、天体光度测量等表现出极强的求知欲,常能提出专业级追问。

学校天文社团的指导老师陈文山告诉记者:

施蕴哲对天文有着非常浓厚的兴趣,对很多天文方面的知识也有自己的见解和思考。在仰望星空的同时,也能做到脚踏实地,平时的社团活动,组织和开展得都非常好,是一个品学兼优的好学生。

据地理教研组组长高幼芳老师介绍,学校主要通过开设兴趣课程、研发培训课程、组建专业团队、推动教师专业发展、培养模式创新、制定个性化参赛计划、实施分层培养方案等七个方面构建地理、天文等奥赛课程体系,搭建多类型竞赛平台,采用“理论+实践”双轨并行的备赛模式,帮助学生了解个人兴趣和优势、提升学科核心素养和实践力,为他们的未来发展奠定坚实基础。

地球科学竞赛省赛获奖选手和部分指导教师合影

地球科学竞赛省赛获奖选手和部分指导教师合影

指导教师:(左起)陈文山、余凤梅、汤颖静、黄榕青、杨如树、高幼芳、闻宇诗、李明、陈杰、曹宏伟

指导教师:(左起)陈文山、余凤梅、汤颖静、黄榕青、杨如树、高幼芳、闻宇诗、李明、陈杰、曹宏伟

(海峡教育报记者 罗菊熙)