勇探船山思想长河的两端,《船山先生》今晚7:30重磅收官

一位生前寂寂无名的哲学家、思想家,如何能在逝去170多年后成为湖湘文化的“精神图腾”?今晚7:30,由中共衡阳市委宣传部、湖南卫视、芒果TV、衡阳市广播电视台联合出品,芒果伯璟、伯璟文化制作的纪录片《船山先生》将播出最后一集,为您揭秘近代“船山升格运动”与湖湘人物崛起的起点。

穷尽叙事表达

勇探思想之河的两端

《船山先生》由纪录片《中国》原班人马倾力制作,以情景再现与史料考据相结合的方式,用四集体量,从王夫之的人生经历切入,去尽力勾勒其浩瀚的思想图谱,并用极致的影像表达,去探寻船山思想之河的两端——其人生际遇及所处时代,是他思想之河起源的地方;而他身后所影响的那些人,便是他思想之河的下游,是其流经的地方。在前三集中,节目穷尽叙事角度,探寻王船山的来时之路,又在第四集,跟随思想传承的“声响”,去系统呈现船山思想之河的“流向”。

1864年,湘军领袖曾国藩平定太平天国后,重刻《船山遗书》。他在亲自撰写的序言中,称王船山为儒家道统的最后总结者。此后,经由郭嵩焘等人推动,船山先生终于从祀孔庙。从曾国藩、郭嵩焘,到后来的谭嗣同、杨昌济、毛泽东,船山学说就像是一座巨大的思想宝库,带着卓越的世界性,滋养了一代代人。

创新“舞台感”视觉

构建理解传统的密钥

作为以思想家为主角的纪录片,《船山先生》在视觉语言上实现了历史题材的突破。在经历了事与愿违、国破家亡的青年时代,誓死抗争的流亡岁月以及孤寂坚韧的隐世著述阶段,王夫之在去世一百多年后,才迎来了他的时代。生前的寂寥与身后的盛名,让这段人生充满了强烈的命运感。

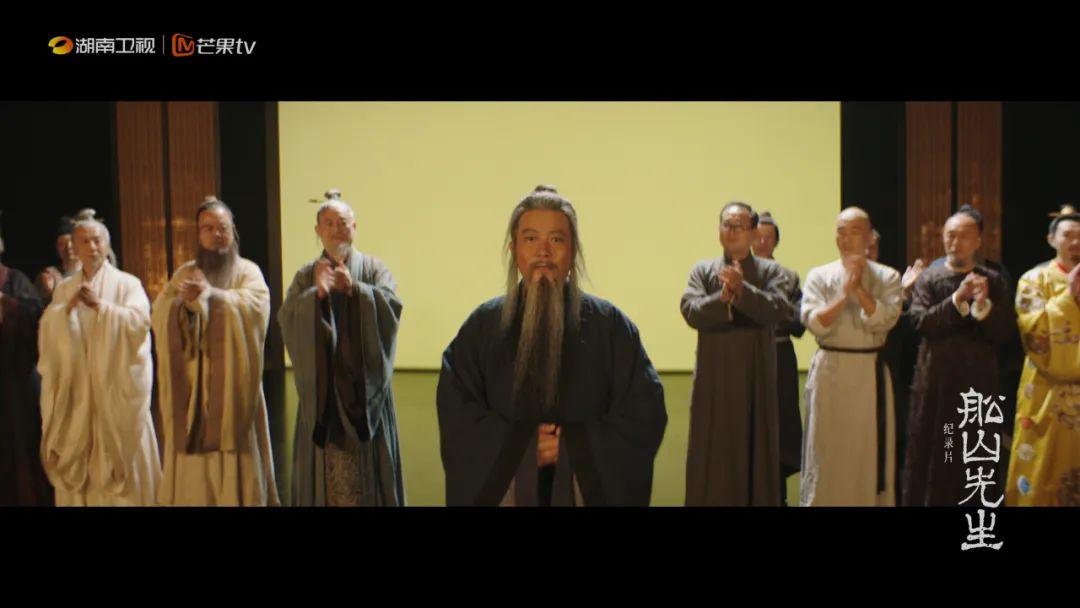

“历史就如同一个舞台”,总导演李东珅在创作中强烈地感受到这一点。毕竟,在以百年为刻度的时间长河里,哪方唱罢哪方登场,实际都非个人一时之力所能控制。于是,在《船山先生》创作之初,制作团队便定下了视觉上的创作方向,要将“人生如戏”的感觉拍出来,去把强烈的舞台感与沉浸感的现实相结合,再探“假定性美学”的新尝试。

正是带着这样的创作初心,纪录片《船山先生》也早已不只是一部历史人物的生平传记,它带着审视、追问与探寻,去呈现时代浪潮倾覆下,个体如何以思想的力量超越时间,重构文明的坐标系。这种“人”与“道”的张力,恰是当代观众理解传统的密钥。

若你生于天崩地解之际,是否仍有勇气成为那盏照亮长夜的孤灯?今晚7:30,湖南卫视、芒果TV看船山思想如何穿越时间周期,衡阳市广播电视台、山海、风芒APP同步播出。