媒体锐评丨弄错被告,冻结农民工600万元,被惊吓的不止当事人

《媒体锐评丨弄错被告,冻结农民工 600 万元,被惊吓的不止当事人》

一起因弄错被告而冻结 600 万元的事件,引发广泛关注。这不仅给当事人带来了巨大的经济压力和精神惊吓,更是对农民工群体权益的一种伤害。农民工们辛勤劳作所得,本应安稳到手,却因司法程序中的失误而被无端冻结。这种错误不仅暴露了司法工作中的漏洞,也让人们对法治的公正性产生质疑。相关部门应迅速纠错,给予当事人合理赔偿,同时加强司法流程的严谨性,避免类似事件再次发生,以维护社会的公平与正义。

人在家中坐,债从天上来!只因和被告同名同姓,就莫名背了600万的“债务”。

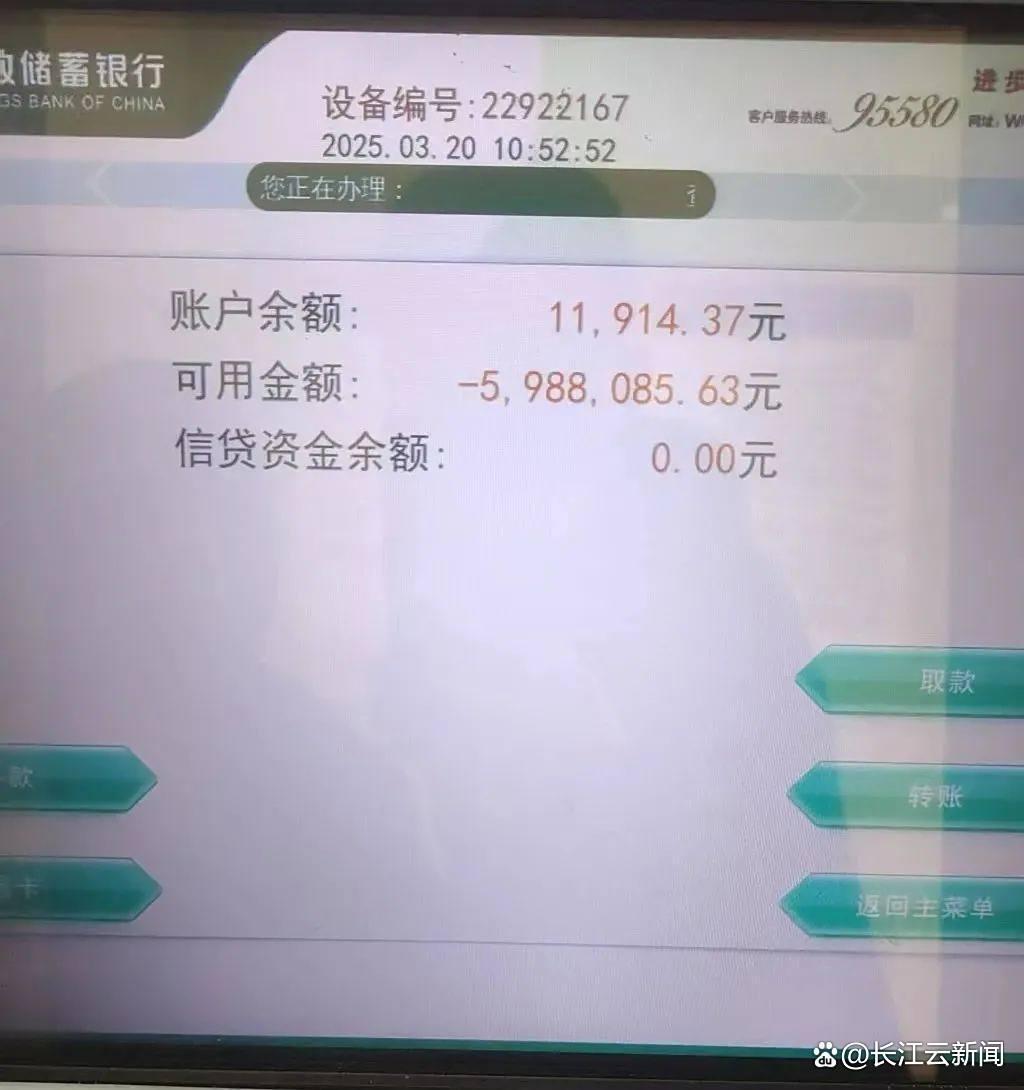

根据澎湃新闻报道,去年8月13日,吉林省德惠市村民王喜民突然发现,自己的账户突然被冻结,银行卡里的万元存款用不了,可用金额赫然显示“-5988085.63元”。这对农民工的他来说,简直是天大的债。

王喜民的银行账户被冻结600万元 图片来源:澎湃新闻

王喜民的银行账户被冻结600万元 图片来源:澎湃新闻

“600万太吓人了,我一辈子也挣不到。”王喜民惶惶不安,不知自己究竟犯了何事。多方询问,才明白这“天降巨债”的源头,是哈密市伊宁区法院弄错了人,让他莫名成了“被告”。让人哭笑不得的是,莫名背锅的王喜民根本就没去过哈密。直到今年7月15日,相关案件二审开庭,经原告辨认,才还了王喜民的清白,7月16日晚,他的账户才终于解冻。

对这起乌龙闹剧,网友的第一反应都是“太离谱了”!“身份证、手机号、银行卡、户籍地,这些关键信息都不核对一下吗?”“司法工作理当严肃严谨,怎能如此儿戏?”还有网友为王喜民打抱不平,“解冻账户就算完事了吗?相关人员不用追责?给别人带来的不便不用经济赔偿吗?”还有网友担忧,全国那么多同名同姓的人,会不会哪天自己也成了“被告”。

网友的担忧并不是空穴来风。近一年来,王喜民的日常生活乱了套,没法外出打工,因为工资“一打进来就冻上”,群里抢到几分钱红包,也会马上被“秒冻”。这样的事情谁都不想碰到。

而纠错机制的“慢半拍”,比错判更伤人,这也是网友最为担忧的问题。莫名成了“被告”,即便只有几天、几周,当事人遭受的征信损害、时间成本和心理压力,也是事后纠偏难以弥补的,更何况拖了近一年。

代理律师介绍,下一步将为王喜民申请国家赔偿,以弥补法院错误查封冻结账户、给王喜民的工作和生活带来的损失。我们希望,这个赔偿不要再“慢半拍”,让被误伤的“王喜民”们不必二次“跑马拉松”,真正体现“司法为民”的温度。