《藏海传》陆烬腹中信内容曝光,才知,曹公公平津侯为何会反目

陆烬死得不亏,亏的是他死的时候,曹静贤正好需要他。他这一死,死出了信,死出了疑,死得平津侯一脸懵,曹公公一个眼神能杀人。看上去是一次暗杀,其实是一次局中局。局是藏海下的,刀是信里的,血是两个老狐狸心里流的。

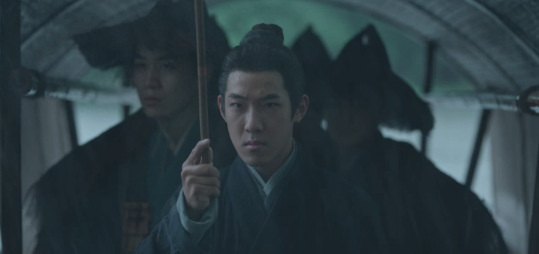

陆家义子,为何偏不跟义父姓?

曹静贤手底下的陆烬和陆烟,一个是拳头,一个是刀,办事干脆利落,是标准的左膀右臂组合。可偏偏这俩孩子不跟义父姓,多少有点奇怪。别人家的义子都随姓表示忠诚,这俩却各玩各的,仿佛早就注定只当工具人,不做曹家人。真是“身归曹门,心留陆家”,这份割裂感,戏里有味道,戏外也耐人寻味。

信不长,杀伤力却堪比炸雷

“平津侯窺知那物,卑职假意投其以探消息,若卑职身死其不可信。”三句话,掀桌子都不够看。这句话一落地,曹静贤立马炸毛,平津侯却一脸“我干了啥”的无辜脸。这封信,像是两位上将之间塞了一根定时炸弹,还是谁也不敢动的那种。藏海真是好手段,不吵不闹就让俩人从疑心生暗鬼,到暗鬼生杀意。

鬼玺成了催命符,谁拿到谁背锅

“那物”到底是啥,剧没明说,观众早心知肚明。鬼玺,那玩意儿不是装饰,是兵权。十年前灭门案的导火索就是它,谁想拿,谁就得准备好送命。现在平津侯被点了名,曹静贤又不敢吱声,藏海把两人都绑在这块“烫手山芋”上,看着你要,看着你不敢动手。最毒的招式不是直接砍人,而是逼你在兄弟和兵权之间选边站。

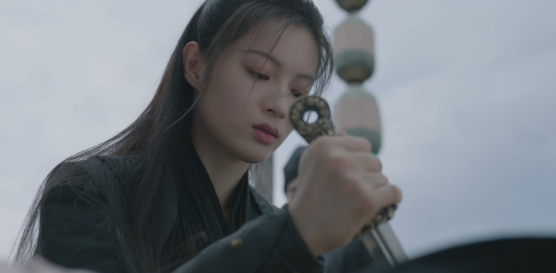

那封信,到底是怎么“进”去的?

说句实话,那封信能躺在陆烬肚子里,真不是一般人能干出来的。人死了还能塞进信,还要没伤口没痕迹,这手段简直不是杀人,是魔术。有人猜是香老板干的,还真有可能。这位“毒辣界天花板”要真想弄点小动作,连死人都能摆成活人模样,那信一封算啥?就算不是她,也肯定不是藏海一个人能操作的。

信一出,曹公公也只能“装聋作哑”

信里写得明白,陆烬已经怀疑平津侯知道鬼玺下落。曹公公不能不信,因为这事他也惦记着。信一旦公布,平津侯会炸,曹公公也得暴露心思。所以他只能装聋作哑、打落牙齿往肚子里咽。更狠的是,这种“不能说”的压抑,比公开撕破脸还难受,藏海就等着他们把这口气生生憋成仇。

平津侯和曹静贤,天生就不是一路人

一个是边关将军,一个是宫里太监,本就谁也看不上谁。平津侯动不动就骂文官“聒噪”,对着太监更是连眼神都不愿意多给。曹静贤倒是一副笑脸迎人,可这笑里藏的刀有多锋利,估计他自己心里最清楚。说他们是盟友,不如说是暂时绑在一起的赌徒,只要利益不同步,立马翻脸不认人。

藏海这一招,挑拨得太阴了

他不动刀,不抬枪,只动了一根笔杆子,硬生生逼出两个人心里最不愿面对的那一面。平津侯背着“鬼玺在手”的嫌疑,曹静贤背着“为私欲包庇义子”的动机,两人互相猜、互相看、互相怕,连正眼都不敢交汇一下。这种局,破得了?根本破不了。破了就等于自己打自己脸,藏海知道他们的死穴在哪儿,还不需要动手。

这局的幕后,绝不是藏海能玩明白的

陆烬的死只是一粒棋,藏海确实有心机,但他这步步推进的布局,看起来更像是有人在背后推着他走。他能写信、能模仿、能策反,但能让这么多人跟着剧本走,还每一步都踩在点上,这就不是一般人能办到的。所以说,这棋局后头肯定还有一双更老辣的眼睛盯着全局,藏海只是马前卒。

谁在玩局,谁在背锅,谁是“第三个人”?

现在最有意思的是,藏海让两位权臣互斗,观众都忘了一个关键角色——那个从头到尾都没出场,但总被提到的“第三个人”。能让太监和将军都忌惮的角色,得有多狠?他不动声色地看着两边互掐,就等时机一到再一剑封喉。这种人才是真正的“坐山观虎斗”,吃瓜吃到最后还能分蛋糕。

陆烬虽死,信未断,局未散

这局还没完,反而刚刚热身。藏海动的是信,但真正颤抖的是心。一个死者的信,让朝堂上下风声鹤唳;一个太监的沉默,让权谋之战愈演愈烈;一个看客的操盘,让所有人都成了被下场的棋子。谁是真赢家?谁是终局王?这锅还在烧,烟没散,谁先伸手,谁先烫。你说,这不比鬼玺还刺激?