守护《折腰》就是守护长剧吗?

积压剧的扎堆释出始终是一场“虚假繁荣”,如今行业对于积压剧的热忱,实际上暴露的是当下剧集市场好内容的缺乏。长剧或许已经到了放弃路径依赖,重新找到自身不可替代性的最紧迫的时候。

作者|魏侨、编辑|李肖

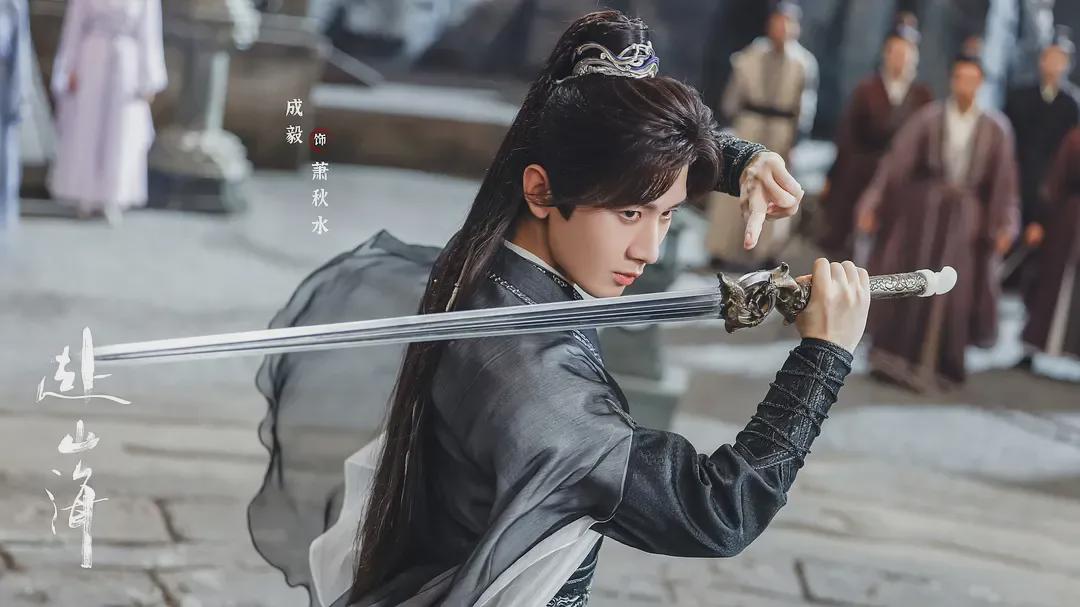

5月18日晚,古装剧《折腰》在腾讯视频站内热度值破30000,进入爆款俱乐部,创2025年开播剧集纪录。仅仅6天前,该剧才以“空降”姿态上线,是一部被抬起的“积压剧”。

无独有偶,5月13日这一天“空降”播出的还有历史剧《人生若如初见》,这也是该剧在停播下架一年后又在爱奇艺上线,目前它凭借扎实的叙事和演员的张力,在口碑榜上强势突围。就如剧中开篇讲的“冷锅冒热气”一般,这两部积压已久的大剧,似乎为沉寂已久的长剧市场注入一针强心剂。

然而,这份热闹背后也隐藏着行业的深层焦虑。2025年Q1,剧集市场表现不尽如人意。虽有屡破记录的电影春节档,但长剧集却未能出现往年的开年爆款,长视频平台长剧的上新量也在锐减。与此同时,短剧却在迅速扩张、爆款频出,与短视频一同抢夺了很多观众的时间和注意力。

随着更多积压剧“复活”的消息传出,平台在“提质减量”的大方向下,一边疯狂砍集数“长剧短剧化”,一边“挖坟式”清库存。这时候,看起来长剧竟然是在靠积压剧的热度和口碑救市。然而,积压剧的集中释出,究竟是行业自救的曙光,还是饮鸩止渴的无奈?

当《折腰》以“救市奇迹”的姿态刷屏时,一个问题浮出水面:靠积压剧“输血”的长剧市场,真能靠此重生吗?

幸存者偏差

为什么会有如此多的积压剧?演员塌房是造成积压剧最显性的原因,但程度不同剧集的命运也有所不同。

目前看来,宋祖儿此前税务问题的影响已经降到了最低,主演的剧集都有了眉目。先是《无忧渡》零宣传空降,在一众收视平淡的古偶中小有口碑;随后《折腰》播出热度攀升,隐隐有成为上半年古偶黑马的势头。另一边,近期突然更名的《光荣的制造》(原名《艰难的制造》)也释放出播出的信息。

宋祖儿的税务风波情节较轻,待舆情过去,还可以凭借过去积累的观众缘复起,但被税务部门盖章通报的袁冰妍看起来复出无望。4月28日,《落花时节又逢君》在芒果TV低调上线,剧集经历了补拍,女主角从袁冰妍换成了胡意旋。作为几年前片单中备受期待的黑马剧,播出效果实在难达预期。

《人生若如初见》也遭遇过主演争议的问题,但彼时剧集播出后下架,面临的舆情更多集中在重大历史事件的改编问题上,这也让历史剧成为积压剧的重灾区。2017年就完成拍摄的《霍去病传奇》今年4月突然改名《风起大漠》过审,似乎播出有望。

审查松动,播出成绩亮眼,在新剧频频预冷的剧集市场,积压剧成为了填补档期的绝佳选择,甚至被给予了“救市”的厚望。

但当下积压剧的成绩存在幸存者偏差。《折腰》本身就是片单中备受期待的大剧,尤其凭借出圈的预告片在观众和粉丝中间形成期待效应,主演的风波和争议反而助力剧集的讨论度,在舆论场中形成话题合力,在同期古偶剧表现平平的情况下,抓住了市场的空档,呈现出热度优势。

相较于现代都市剧,古装剧的时效性不强,加之古偶剧同质化严重,创新停滞不前,只要剧集内容稍有亮点都会有不错的效果,积压时间对播出的影响并不大。《无忧渡》甚至因为单元式结构的复古叙事,在一众古偶剧中脱颖而出,以“反潮流”姿态击中观众的审美。

《人生若如初见》作为年代史诗剧,具有题材优势,这类作品往往叙事厚重、受众稳定,只要播出效果就不会太差。而该剧又有行业头部主创团队和演员阵容,在制作上投入颇高,保证了剧集的品质,即使删减内容让剧集的完整性有所折损,依然能看出好剧的质感。

值得注意的是,普遍语境里的积压剧,是被观众所持续关注,即使遭遇演员爆雷、审查问题,主创依然会想尽办法修改播出的剧集。这类原本就有大IP、强阵容的头部大剧,实际上在积压剧中占比并不高,市场上更多的是默默无闻甚至不明原因积压的剧集,它们更可能是因为质量不佳、缺乏受众而无法播出。

虽然《折腰》《人生若如初见》播出效果不错,但在此之前播出的积压剧,大多由于内容过时、制作技术跟不上被观众诟病,以至于市场上流传着“积压剧没有好下场”的传言。如今若寄望于积压剧救市,多少有些病急乱投医。

积压剧“自身难保”

目前来看,频频的“特赦”释放了行业积极信号:部分积压剧在符合主流价值观的前提下,仍有流通空间。积压剧播出并不是新鲜事,为救活积压剧,行业尝试多种手段,虽效果参差不齐,但对于长期积压的高投资头部剧集而言,能够播出就已经是成功,至少能从某种程度上损回一点儿损失。

囿于舆情问题的历史剧可以在能力范围内死磕审查,不断修改删减到过审为止,比如杀青四年有余,经过不知多少次修改,叙事节奏和故事脉络早已被打乱的《山河月明》,播出后争议依然很大。

而被题材所限制的“涉韩剧”和“耽改剧”等有的另辟蹊径选择海外播出。比如两年前上线8集就停播的《光·渊》,今年5月开始在日本WOWOW电视台播出;全集播出两小时即下架的《致命游戏》,也选择了同样的曲线播出途径。而限韩令前中韩合拍的《锦衣夜行》则在拍完9年后选择在韩国播出。

剧集领域一直存在着矛盾的窘境,一种题材火了就会被一窝蜂地追逐,产生大量雷同作品,而题材过剩则会导致审查愈发规范和严格,从穿越剧、宫斗剧到耽改剧所经历的过程无不如此。其实,政策的收紧一定程度上反映出行业对于爆款元素的盲目追逐,从而给创作者以压力,要专注于内容本身,而不要迷信“题材神话”。

问题出在演员身上的剧集,播出难度就变得很高。AI换脸技术曾经被寄予厚望,几乎每一部演员爆雷的剧集都被传出过AI换脸的消息。

比如因吴某凡入狱而搁置的《青簪行》,几乎每隔一段时间就传出换脸补拍的新人选,目前最新的信息是由林更新出演,女主角杨紫也配合了补拍。再比如邓伦主演的《夜旅人》,今年3月份也有即将换脸补拍、由付辛博出演男主角的消息。

但从已经播出的剧集效果来看,AI换脸还没有达到以假乱真的地步,经过换脸的角色大多表情诡异,招致观众的吐槽。主角爆雷的剧集不可能全程换脸,最终想要实现换角,仍然要依赖于补拍。但对于已经投入了大量成本制作,甚至因为长期积压而热度不再的剧集,是否要追加一笔不小投资去进行大规模的补拍,这对与影视创作者来说几乎是一场豪赌。

凭一己之力拖垮了整个唐德影视的《巴清传》即是如此。它先后经历了内容审查问题、男主角高云翔塌房事件,在好不容易进行了换头和补拍后,女主角范冰冰又出现巨额税务问题,简直是“buff叠满”。

摆在眼前的还有一部原定5月20日播出的《赴山海》,因为主演之一的新加坡籍艺人李凯馨陷入辱华争议而紧急撤档。目前剧集官方微博删除了与该演员相关的内容,还未作出正面回应,是否要花费上千万的成本AI换脸急救,还不得而知。

影视剧始终是具有“时效性”的商品,制作技术、审美变迁、社会舆情都影响着影视剧的创作。能够跨越周期的精品屈指可数,更多的积压剧即便过审,大多也因审美过时难逃“无效播出”。 依赖积压剧“回血”,不过是赌小概率事件。

积压剧的扎堆释出始终是一场“虚假繁荣”,《折腰》的热度终会褪去,如今行业对于积压剧的热忱,实际上暴露的是当下剧集市场好内容的缺乏。

长剧的“救市”警钟

事实上,积压剧清库存的现象只是剧集行业问题的其中一环。因此社交媒体上甚至出现了“守护《折腰》就是守护长剧”的声音。

如今长视频平台的“内容荒”正在逐渐显现,内容库存告急与开机率暴跌形成恶性循环。中国广播电视社会组织联合会副会长李京盛在第十二届中国网络视听大会的论坛上表示,剧集产量下滑严重,2014年全年获得发行许可证的电视剧为429部,2024年这个数据仅为115部,而2025年Q1长剧开机数量锐减,也证实着长剧产能下降的大趋势。

视频平台早些年就提出了剧集行业的“减量提质”,从目前来看,量是减了,质是否提上来了还有待商榷。影视剧作为娱乐产品可替代性较强,优质作品供给减少,未必带需求的提高,在娱乐形式多样化的当下,这些观众很可能将注意力转移到其他地方。

今年短剧爆款频出,一路收割市场,进一步挤占长剧的生存空间。短视频的流行和短剧的崛起,不仅仅与长剧集抢夺观众的休闲时间,更重要的是以“碎片化娱乐”改变了观众几十年来的观看习惯,观众对于内容丰沛、徐徐铺陈的长剧集越来越没有耐心,长剧也被迫进入了内卷。

视频平台提供的倍速功能最高已经到达了4倍速,画面节奏、镜头完整都已经不再是问题,观众是否能听清台词都很难确定。此前《娱理》采访六位知名导演,提到是否接受观众倍速观看自己的剧集,导演们都表示接受理解,但许多导演的回答中都透露出了对于现状的无可奈何。

平台为保完播率,同时也为了缩减成本,将剧集长度大幅缩减,催生了许多体量在10集左右的精品短剧集,诚然是市场倒逼创作升维的积极结果。但同时,“长剧短剧化”并不是绝对的良方,更多的剧集开始注重快节奏和爽感,牺牲支线剧情和人物弧光,导致创作逻辑异化。

制作端体量大幅收缩,内容端质量下降同质化增加,消费端观众对长剧的信任日渐薄弱。这种收缩进一步加剧内容同质化,形成“越保守越平庸,越平庸越保守”的死循环。

长剧想要打破这个恶性循环,始终要从创作开始。

因此,积压剧释出的意义并不只是填补档期空白,也不是在茫茫积压剧中寻找救市奇迹,而是在政策变化释放的空间里,找到创作的新可能。

过去面对审查风险,创作者为保证投入产出比,更多选择审查风险更低的题材和创作方式,于是产出了大量题材相似、内容雷同、缺乏深度思考的同质化内容。在娱乐内容缺乏的时代里,这样的作品尚能满足庞大受众浅层的娱乐需求。但如今更成熟更丰富多元的娱乐内容可以更好的满足观众的浅层娱乐需求,而长剧放弃自身优势去“向短而卷”,未必是让行业长久存活、良性发展的真正途径。

改变正在加速发生,长剧或许已经到了放弃路径依赖,重新找到自身不可替代性的最紧迫的时候。