这部华语经典,10个郭敬明都拍不出来

本文系网易沸点工作室《谈心社》栏目(公众号:txs163)出品,每天更新。

“如果多一张船票,你会不会跟我走?”

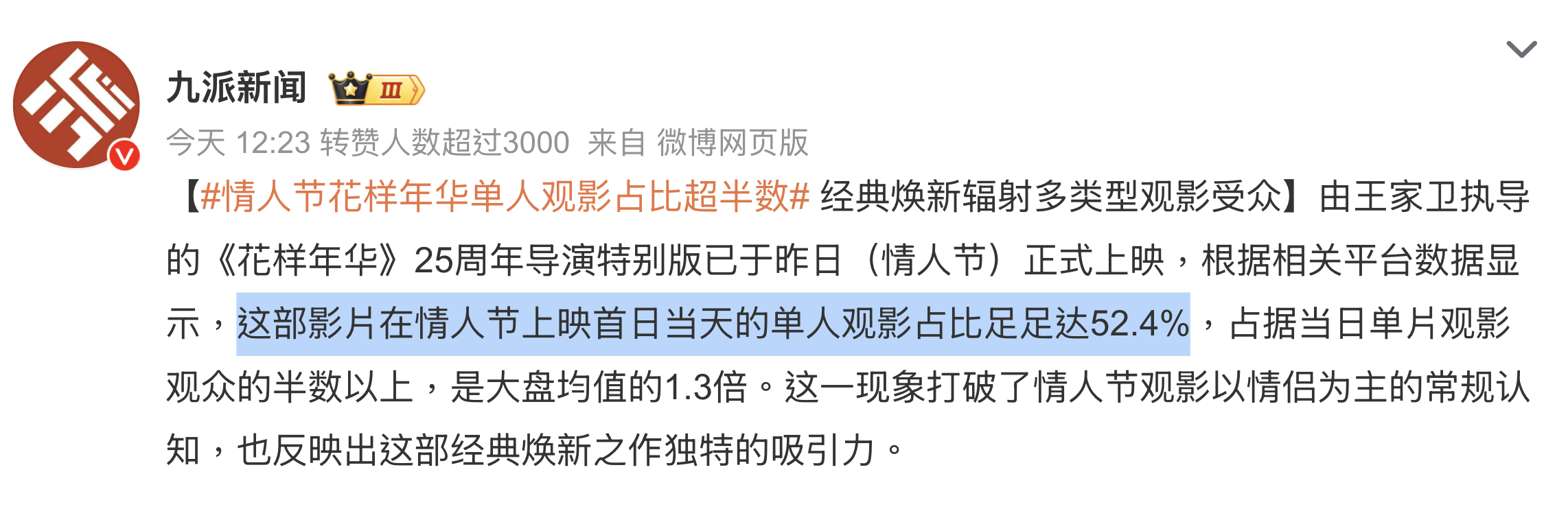

2025年2月14日,伴随《》登上大银幕,电影中的经典台词与画面昨日重现,对许多影迷而言,是今年情人节最大的惊喜。

从画面上、梁朝伟的眼波流转,再到电影中的旗袍、楼梯、时钟、音乐……

被分析了25年的种种意象,终于能又一次在内地影院中看到。

同时,作为官方盖章的“史上最长版本”,从未曝光的新增影像内容,更是在人们买票之前将期待值拉满。

不过,有人去补上一张电影票,也有不少人发出质疑:

“情人节去看这个,盼分手?”

确实,距离电影在香港首映,已经倏尔过去了25年。

而这样的时间跨度,足以让一切物是人非。

25年前,《花样年华》诞生即巅峰,在第53届戛纳电影节上斩获最佳男演员、最佳艺术创作大奖,大放异彩。

此后,电影不仅在金像奖和金马奖上揽获诸多国奖项,同时被《时代》杂志评选为“世界影史百大最佳电影”,英国电影杂志《Little White Lies》评选为“21世纪50佳电影之一”。

图源:预告片截图

25年之后,夹在热度还没散去的春节档大片中的《花样年华》话题不断,一度令人唏嘘。

先是不少影院只预售国语,无奈之下片方下场呼吁院线增加粤语版排片。

紧接着,官微释出和00后AI对谈的7分钟短片。有影迷发出感叹:“墨镜王也不得不顺应时代潮流。”

而回到电影本身,时间改变了人们看电影的角度与方式,作为影视经典的《花样年华》似乎也难逃审视。

那么,面对这个上世纪60年代的“出轨故事”,今天的我们还可以聊些什么?

(内含剧透,推荐观影后阅读)

01

爱情的本质是遗憾吗?

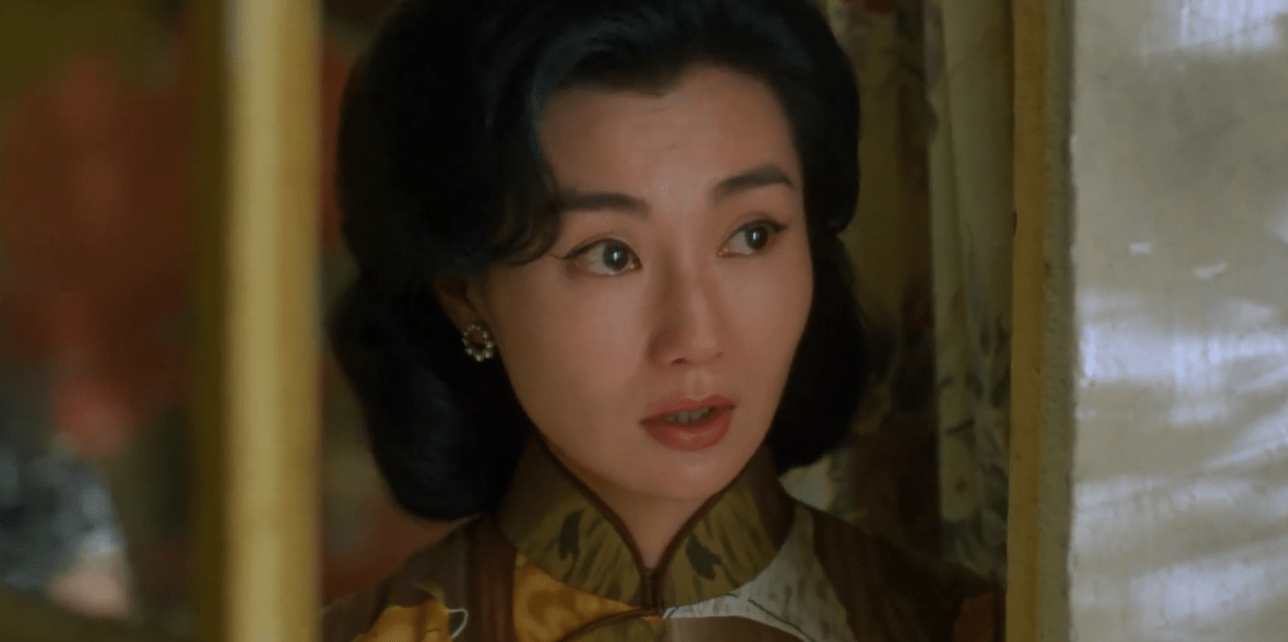

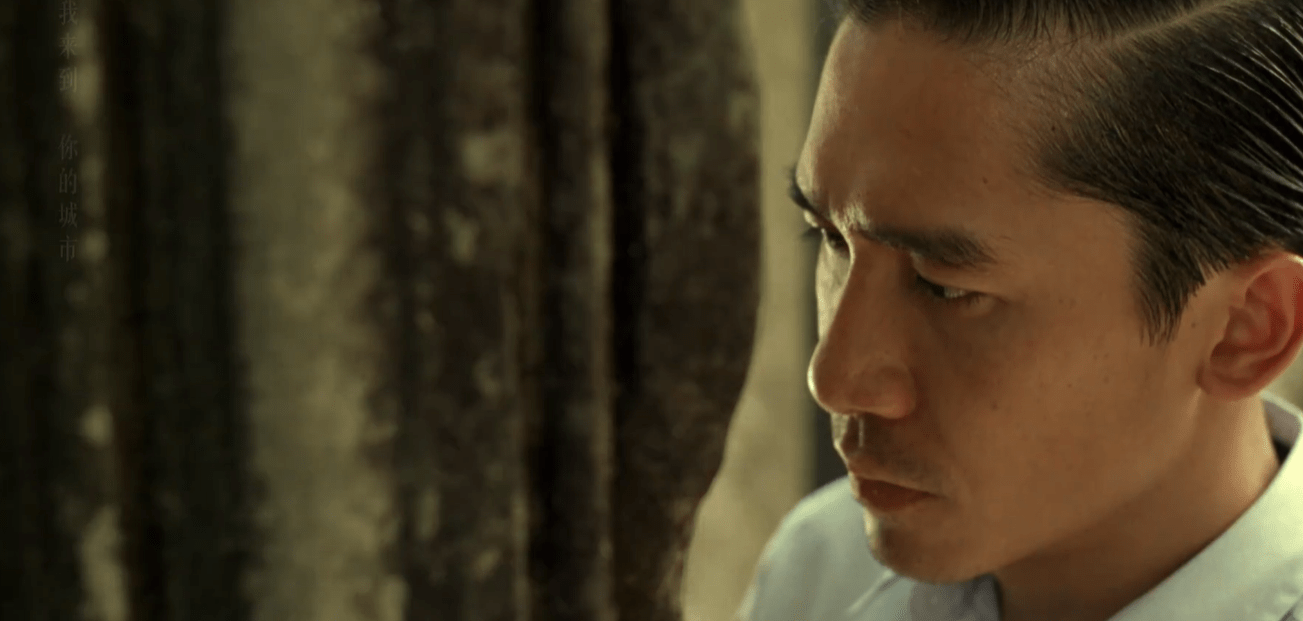

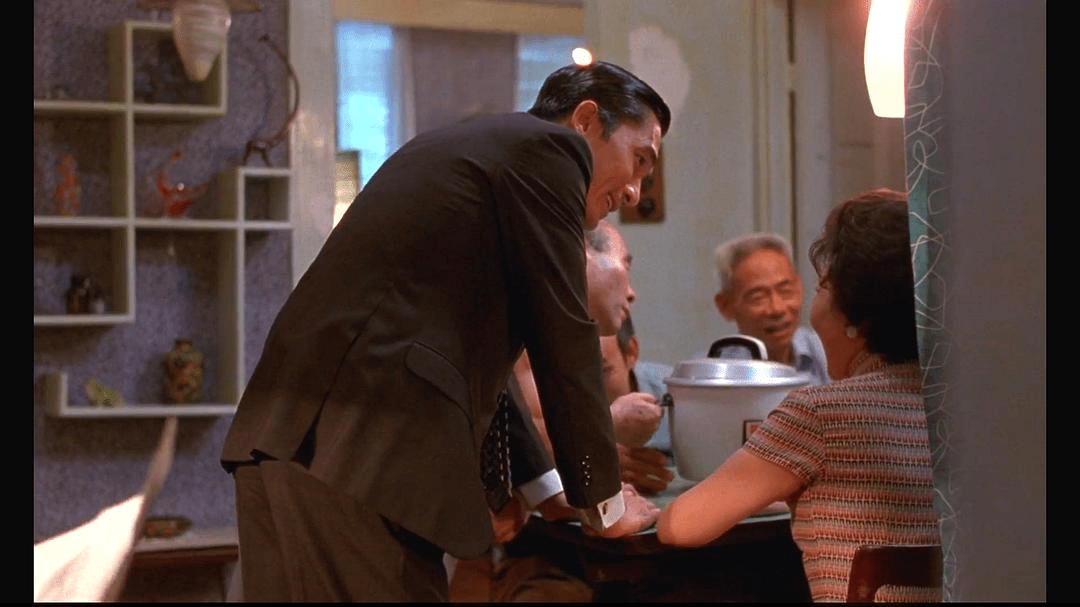

《花样年华》的故事发生在上世纪60年代的香港,船务公司秘书苏丽珍(张曼玉饰)和报社编辑周慕云(饰)成了邻居,故事由此展开。

在一墙之隔的生活中,两人意外发现各自的配偶展开了婚外情。

于是怀着好奇和探查真相的复杂心情,他们决定模仿出轨的伴侣,在屋檐之下开始一场场角色扮演。

从狭窄楼梯的贴身而过,到一起吃饭、看报、写小说,周慕云和苏丽珍在对彼此的试探中,越来越靠近。

“以前我只是想知道他们是怎么开始的,现在我知道了,很多事情不知不觉就来了。”

从同病相怜到暗生情愫,周慕云最终用这样一句话,向苏丽珍道出了自己的内心挣扎,也将两人的命运推向了无疾而终。

如果说2000年版《花样年华》遗憾落幕的结局,是藏在影迷心里的一声哀叹。

那么2025年特别版的《花样年华》,则用一小段新的故事,弥补了“周慕云”与“苏丽珍”没有走到一起的遗憾。

正如海报预告,“何止98分钟,何止60年代。”

此次上映的版本比原版多出9分钟内容,时间背景也从60年代“穿越”到了千禧年。

在这个独立的故事中,周慕云是蓄着胡须的24小时便利店店长,而苏丽珍则变成了身着风衣、戴着墨镜的摩登女郎。

这一次,“苏丽珍和周慕云终于接吻了”。

从极限拉扯,到世纪之吻,《花样年华》的“最强售后”轻轻的就将影迷带入了怀旧情绪。

但与此同时,25年后再登银幕,也让整个故事不可避免地陷入了新的解读漩涡。

就像电影里,周慕云一直纠结的问题:“我们不会像他们一样吧?”

明明是带着怀疑态度进入的角色扮演,到最后却双双投入了真情实感。

而重新进入这个故事的观众,也在内心经历着与主角相似的“道德审判”与“情感共鸣”间的撕裂:

在双洁和纯爱盛行的今天,为何我们同情一场“不道德”的爱情?

或许,王家卫自己的解释可以提供一个观看电影的视角:

“《花样年华》从来不是一个出轨的故事,而是一个关于秘密的故事。”

“我最感兴趣的是,在当时那么保守的环境下,这对男女如何去守住这个他们说不出口的秘密。”

在电影中,许多设置都耐人寻味。

比如,苏丽珍和周慕云的见面几乎都是在晚上。

而他们在一起时为数不多的白天场景,都将他们置于了秘密差一点曝光的危险情境。

最终,为了守住这个秘密,被出轨的人,变成了出轨的人。

而当关系陷入僵局,周慕云选择将秘密藏进吴哥窟的千年树洞。此时,电影的悲剧与宿命也被推向了极致。

因此,与其说观众共情的是主人公的爱情与遗憾,不如说是那些结晶了无数秘密,却最终消逝的年华。

正是因为这种说不出口的情绪,才让观众25年来反复观看咀嚼。

这些藏在《花样年华》里的细枝末节,永远值得细细品味。

02

当克制成为一种美学

影评人毛尖曾这样评价《花样年华》:

“本质上,这是一部不动手不动脚的黄色电影,一部怀旧的黄片。”

全片仅有28段对话,语言的克制恰恰给画面视听让出了极大的发挥空间。

无论是作为背景音乐不断响起的华尔兹,还是夜晚弥漫在面摊四周的食物热气,抑或苏丽珍高跟鞋发出的哒哒声、周慕云脱西服外套的窸窣。

通过声影音的交织融合,电影默不作声地向观众传递着浓郁的情欲氛围。

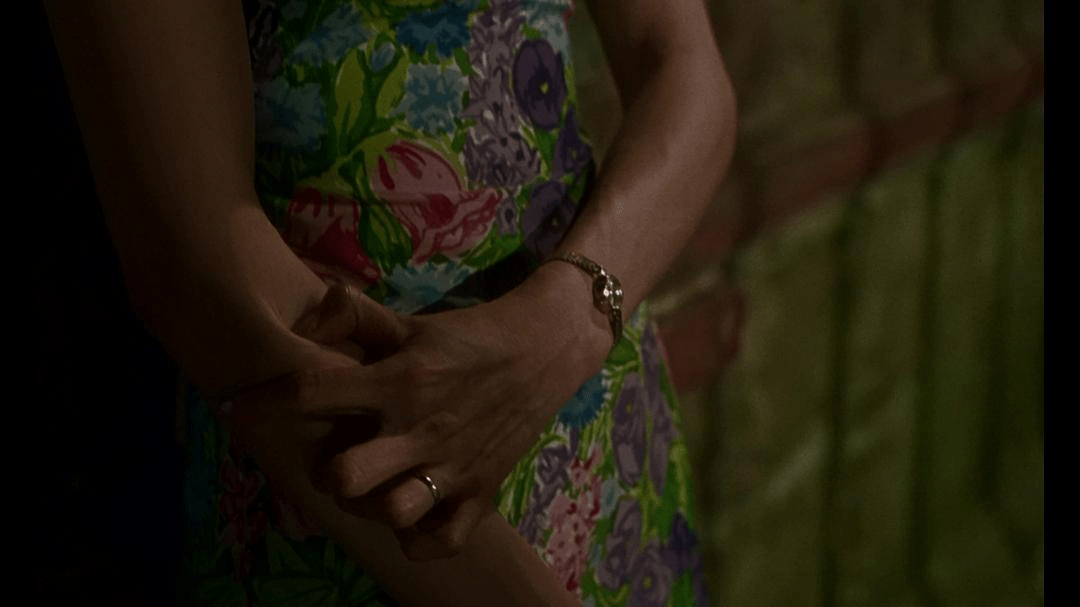

夜晚拎着保温桶去买云吞的苏丽珍,在慢动作和优雅的华尔兹旋律中,将仅需要十秒钟的下楼梯走出了一年那么长。

与周慕云擦肩而过的瞬间,心绪随着缓慢的时间无限蔓延跌宕。

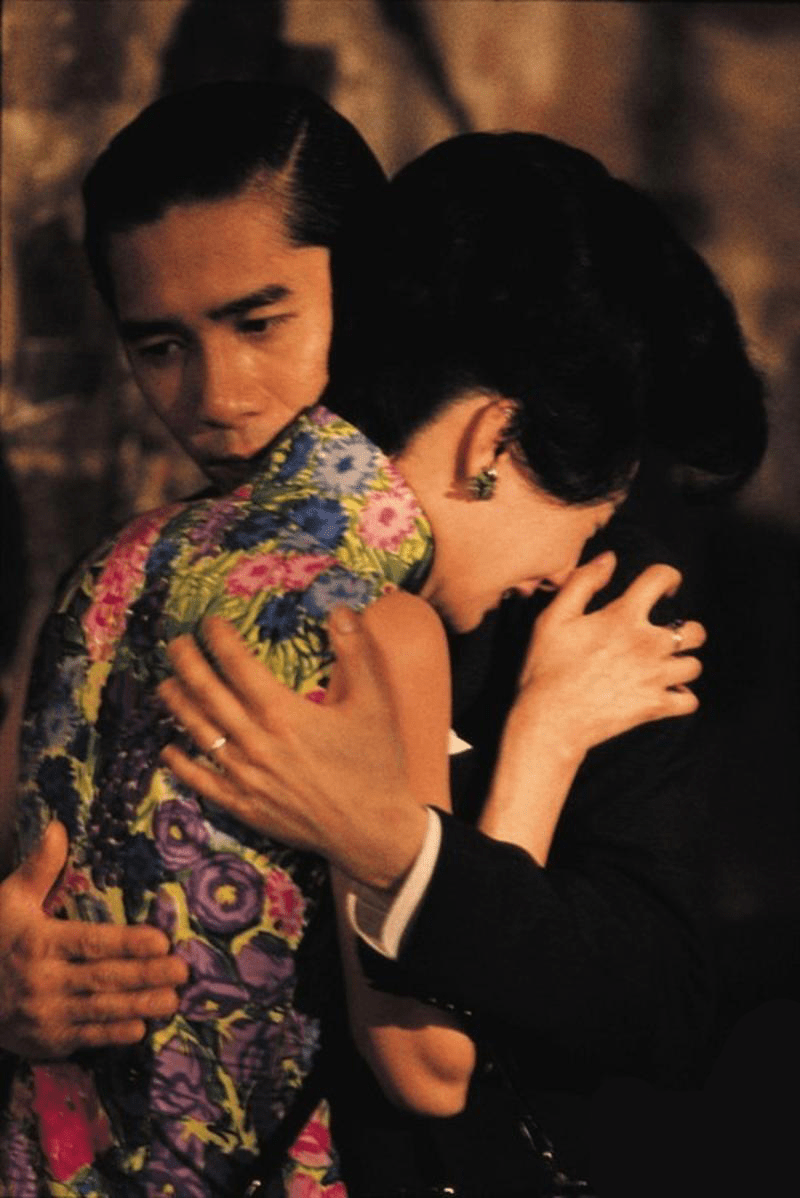

而更加微妙复杂的感情流动,则在一场两人模仿出轨伴侣的“戏中戏”里发生。

为了弄清楚是谁的伴侣先开口,苏丽珍和周慕云在回家的路上进行了数次角色扮演。

“你这么晚不回家,你老婆不问你啊?”

“都习惯了,她不管我。你先生也不说你吗?”

“我看他早就睡了”,紧接着,苏丽珍垂下眼睛,表情从羞涩转向挑逗。

而当她伸出手,手指碰到周慕云的西服下摆时,原本放松的情绪突然收敛,继而眼神回避地看向四周,转身走开。

“一场简单的双人戏,拍出了四个人的纠缠。”

正是这种留白与克制的叙事,让整部电影都有了一种“不说破”的美和张力。

这些藏在电影褶皱里的细节,原片中无处不在。

本次上映,4K高清修复和“只在影院”的放映条件,角色丰富而微妙的神情和肢体动作,在大银幕上得以被捕捉。

这一次,电影挟裹着更猛烈的情绪涌至观众眼前。

“苏丽珍指甲点在墙壁上的慌张,和手掌抚过转角墙壁的暧昧,都有了更强的灵韵。”

“周慕云假装道别时,苏丽珍用指甲在自己手臂上揿的那一下,真真切切地将失去恋人的痛感传递到了观众身体上。”

某种程度上,大银幕成为了《花样年华》中细节的显影剂。

苏丽珍的旗袍,周慕云的香烟,作为晕染了情欲滤镜的意象被再一次加强,共同构成了电影的视觉符号。

而演员的微小颦蹙,在独具风格的镜头调度下,最终抵达了故事对于“秘密”这一主题的精准表达。

这些,在台词越来越直白,画面偏爱怼脸,演技靠五官乱飞的当下,无疑十分难得。

正如电影临近尾声时的字幕所写,“那个时代已过去,属于那个时代的一切都不存在了”。

《花样年华》却还在提醒人们,在默认故事结局几乎仅有BE(Bad Ending)、HE(Happy Ending)两个选项的当下,爱情还有另一种注脚:

遗憾并非美好的反面,曾拥有过也是一种值得。

而真实的“爱”,或许不是偶像剧中经过工业糖精提纯的幻觉,也不似短剧中经过夸张处理的激烈粗暴。

爱可以是“说起来真巧,那天我刚好想吃芝麻糊”的巧合;

可以是“回去打个电话给我,你不用说话,响三下就好”的约定。

爱,是时间与情感共同编织而成的,带着毛边的生命织锦。

03

今天,为什么我们还需要花样年华?

25年来,围绕《花样年华》戏里戏外的解读,早已数不胜数。

有不少影迷,更是将这部电影视为导演王家卫的职业巅峰,更口口相传衍生出“都市传说”。

因此,当官方2月11日发布“再见一面”版预告及海报后,影迷在惊喜之余更想问:

“在电影市场推陈出新的当下,为什么我们还需要这部25年前的《花样年华》?”

关于这个问题的答案,在开头提及的王家卫与AI的对谈中,能够窥得一二。

甚至,某种程度上,AI抛出的问题比影迷更加直接犀利——

“《花样年华》25周年导演特别版,是一次经典重温,还是一次炒冷饭?”

对此,王家卫这样回答:

“电影是写给时间的一封信,在不同的时候会读出不同的味道,我很好奇今天的观众看到这个版本会有什么感受。”

在对谈中王家卫提及,自己最初关于电影的构想,并非《花样年华》,而是《三个关于食物的故事》。

即,他打算用三个生活中常见的元素,串联起整部电影的叙事。

第一样是电饭煲,它让女人从厨房中解放出来,走向社会;

第二样是方便面,这是现代人享受单身的开始;

第三样是24小时便利店,它的出现改变了现代人的生活方式,在忙碌都市中给予了男男女女一席容身之地。

其中,发生在2000年“便利店”的部分是最早拍摄完成的,而60年代“电饭煲”的部分越拍越长,经过对素材的挑选和剪辑,就有了人们看到的《花样年华》。

排在计划最后的“方便面”的故事,则无疾而终。

不难看出,这次增加的9分钟内容取材自未公开过的“便利店”的故事。

透过这版,观众看到了更接近当代生活的“苏丽珍”和“周慕云”。

虽然对于这个片段,影迷们褒贬不一,但同样也难免让人想到当下。

25年过后的现代生活中,不只有方便面和24小时便利店,还充斥着各种速食和预制菜。

人们在快节奏中埋头生活,而这部来自千禧年的电影,更像是一颗包了怀旧往事的温柔子弹,正中这一代中年人的眉心。

有人表示,“多年以后,终于看懂了这样的爱情”。

更有人发出无限怅惘,“电影不是从前的那部了,而我们也不是从前的那个人。”

而对于更年轻的00后观众来说,25岁是刚好进入情感与生命意义探索最深的年纪。

“不同的时代,处理感情会有不同的方法,也会产生不同的结果。”

在60年代走到千禧年的《花样年华》的故事里,苏丽珍和周慕云的复杂感情,无疑将带给年轻一代关于感情、关于时代,更宽广的启发与思考。

正如王家卫在今年年初的微博预告中所写,“花有重开日,春来与君同”。

一代人有一代人的怀旧情怀,但人类对于美好事物的向往是殊途同归的。

每一代人,都将找到属于自己的花样年华。

本文系网易沸点工作室《谈心社》栏目(公众号:txs163)出品,每天更新。