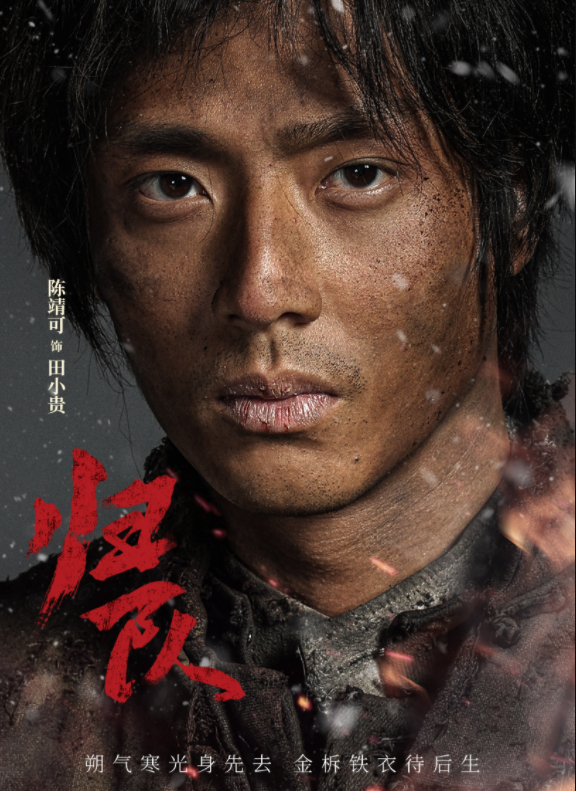

《归队》中,日本人给田小贵打的“帕飞丁”到底是什么东西?

近来看电视剧《归队》看的比较揪心,特别是为剧中几个抗联战士分分合合让人难过。

一开始大家觉得,这支抗联小分队,吃得最多苦的是汤德远,毕竟他曾被伪满警察抓捕,并在狱中受尽酷刑,出狱后又患了肺痨。

汤德贵后来不太愿意回归抗联,也是因为前期吃得苦太多,大多数观众在看到这一幕的时候,也都对他表示了理解。

不过万万没想到的是,吃苦最大的并不是汤德远,而是田小贵。这个地主家庭出身的少爷,为了打鬼子投身抗联,几次队伍被打散,拖着疲惫的身躯回家,老父亲看着儿子受伤的身躯,都忍不住落泪。

田小贵后来也被日军俘虏,从剧中的情况来看,他是被送到了日军731部队,就是日军臭名昭著的细菌实验部队。

本来以为田小贵是此类抗联战士的代表。

不料鬼子头川野制定“血拔计划”,给田小贵打了“帕飞丁”这种类似上瘾的药物,用以控制田小贵。

一个连极端酷刑都顶过来的抗联战士,在面对“帕飞丁”这种药物控制,也很难抵抗,甚至在药物控制下,给日伪打了电话出卖老排长。田小贵为了抗拒被药物控制,多次自残身体,可见“帕飞丁”这种毒物的危害。

从剧中反映的情况来看,“帕飞丁”应该就是我们所理解的毒品,按照定义,毒品一般都具有成瘾性,而且对身体有很大损伤。

那么,“帕飞丁”在现实中,是否真的存在?

1

“我的飞行服大腿上的有个装地图的透明口袋,里面装着五六片乳白色的药片,药片大小和一片巧克力差不多大,标签上写着“帕飞丁”,是一种抗疲劳的药物。“

”当我稍微开始有些困意,便打开口袋撕开了两片药丸,但又怕药效不够,就再撕开了一片,我摘下脸上的呼吸面罩,一口气把三颗药丸塞在嘴里咀嚼着,很快药效就对我产生作用。“

”一切变得豁然开朗,我的心脏剧烈跳动,好似要蹦出来似的,但我却感到无比的平静,甚至飞机发动机的轰鸣声都变得鸦雀无声,碧蓝色的天空如此明亮,甚至有些刺眼,一切是如此的抽象,又是如此的梦幻,好似我的意识穿越了驾驶舱,在飞机上方的天空自由飞翔,这种无拘无束的感觉,让我身心愉悦,我随后精确地把飞机按照预定航向降落到了指定的机场。“

”当我着陆后,周遭的事物就如静止一般,就如一张优美的定格照片。我随后遇到了我们的军医斯培林医生,并向他讲述了我的经历,当他听说我吞下三颗药丸后倒吸一口凉气,他停止了我当天所有的飞行任务,甚至连接近飞机都被禁止了。”

——取自Steinhoff, Johannes《墨西拿海峡:战斗机指挥官日记》

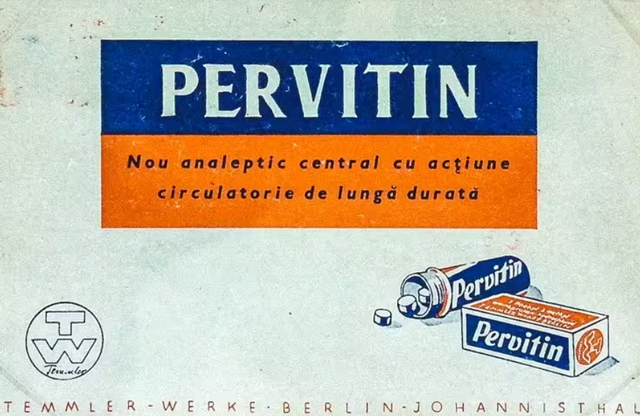

图|一份标准的柏飞丁片剂包装

从现有的资料记载来看,二战时期除了苏联红军、中国共产党领导的八路军、新四军外,其他国家的军队似乎都有“嗑药”的习惯。

二战时期德军嗑药主要就是“帕飞丁”,英国也有类似的药当时叫“不睡药片”、“抗破伤风药片”、“抗疟疾药片”之类,美国军人从1934年开始配发的“苯齐巨林”的药物也是如此。

有意思的是,当时美军对吗啡的管控十分严格,但对同样类似的药物“苯齐巨林”却不管不顾。

以上所有药物,本质上都是甲基苯丙胺,也就是我们俗称的冰毒。

有关甲基苯丙胺的起源,可以追溯到19世纪末。

1885年,科学家在对传统药材麻黄进行研究时,成功提取出了其主要成分麻黄碱,后来医学上发现,麻黄碱能引起人兴奋交感神经,松弛支气管平滑肌、收缩血管,且有显著的中枢兴奋作用,后来麻黄碱作为一种类肾上腺素的药物使用,而且与肾上腺素不同的是,麻黄碱可以口服。

两年之后,罗马尼亚化学家 Edeleano 在德国柏林首次合成了麻黄素的类似物苯丙胺(amphetamine),日本化学家长井长义(Nagai Nagayoshi)也从麻黄素中结晶提取出了苯丙胺。

因为苯丙胺具有清醒头脑、抑制饮食的功效,所以一开始是被当成减肥药来用。

1919年(也有说1917年),日本化学家阿.雄贺多合成甲基苯丙胺,绪方章合成右旋甲基苯丙胺,由于是麻黄素的副产物,一般称为伪麻黄素。

一开始,人们只是发现甲基苯丙胺在治疗某些疾病上具有突出的功效,并没有意识到其副作用,只是在使用甲基苯丙胺后,人们会出现莫名的兴奋,不知道疲倦,后来有人专门对这一“副作用”进行研究,这才扩大了甲基苯丙胺在医疗领域的范围。

至上世纪三十年代,苯胺类药物的使用范围已经很大,尽管它的副作用同样明显,但是基于该药物的疗效,它的副作用都被忽视了(对心脑血管损伤以及成瘾性)。

1936年的第十一届柏林奥运会,是苯丙胺类兴奋剂使用集大成的一个年份。

由于1914年第一次世界大战的缘故,原定1916年在德国柏林举办的第六届夏季奥运会被取消,因世界各国都谴责德国侵略的行为,因此德国人一直到1928年才获准参加奥运会,并在1931年获得了第十一届奥运会举办权。

当时已经掌权的希特勒梦想把奥运会变成宣传德国法西斯的工具,因此给德国运动员制定了成绩要求,这给德国运动员造成了很大的心理压力,恰好当时一款在市面上流行的针对抑郁症的药物“苯丙胺硫酸盐片”主打提高精神警觉性、身体能量和工作能力的功效。

德国运动员基于此开始服用苯丙胺(Amphetamine)类的药物,以缓解疲劳和长期高强度训练带来的厌倦情绪。

结果就是,1936年柏林奥运会上,德国获得了33枚金牌和89枚奖牌,领先于当时第二名美国的24枚金牌和56枚奖牌。

苯胺类药物的应用,引起了德国科学家的关注。

2

1936年柏林奥运会结束以后,德国泰姆勒制药公司(Temmler Pharma GmbH & Co.)以麻黄碱为原料合成了甲基苯丙胺,并制成了白色圆形的药片(每片约3mg),并取名为帕飞丁。

当然,也包括针剂注射。

二战爆发后,帕飞丁在德军中应用十分广泛,后来被称为“纳粹冰毒”(Nazi- Crank),“希特勒速度”(Hitler-Speed)

德国泰姆勒公司在研制成功帕飞丁后,便开始在德国广泛的推广,大量的广告充斥地铁灯箱,广告词也极具诱人:

“用了不爽算我输”、“妈妈的好帮手”

为了将帕飞丁推广至不同的人群,泰姆勒公司还在帕飞丁中添加至巧克力等食品中。

由于铺天盖地的广告宣传,帕飞丁在1938年在德国成为畅销药品,泰姆勒公司也主打帕飞丁为万能药,得到了德国医学界肯定的同时,也引起了军方的关注。

从1938年春开始,德国国防军开始测试帕飞丁的功效,帕飞丁在当年就在德军内部流传开来。

毫无疑问,帕飞丁有极强的中枢神经兴奋作用,小计量的使用可以使人在数小时至数天内变得头脑清醒、兴奋、乐观欣然、决策速度加快和意识异常敏锐。

当然,小剂量使用帕飞丁,同样存在副作用,比如存在重影、眼花、头痛、发烧和血压上升等。

只是在当时,使用帕飞丁的副作用被使用它的功效完全掩盖了。

不过,德军内部在使用帕飞丁的时候,有时控制不住加大剂量,这时帕飞丁的副作用就格外的明显,引起精神错乱、思想障碍、偏执、妄想、幻觉、幻听、休克乃至猝死和器官性脑症候群。部分人出现了上瘾的症状,出现戒断反应。

当时战争在即,帕飞丁的副作用被无限忽略。

1939年,德军闪击波兰,第二次世界大战爆发,帕飞丁被广泛运用于德军中,其突出的性奋作用在士兵中广受好评。

德国医疗界已经很明显注意到了帕飞丁副作用,并在当年11月将之列为处方药,但无法根本性的改变帕飞丁被滥用的趋势。

并且随着战争规模越来越大,德军中对帕飞丁的需求也日益增大。

1940年4月,帕飞丁被德国国防军列为军需品。

当时的德国,对帕飞丁的使用出现了两个奇特的现象:

一方面是德国医学界,基于帕飞丁使用出现严重的副作用,德国卫生部一开始将帕飞丁列为处方药,并列入麻醉剂,后来又直接宣布其为毒品,要求德国政府对帕飞丁进行严格管制;另一方面,基于战争规模的扩大,军队对帕飞丁的需求逐年上涨,随着产量扩大,就连民间的需求也大大增加,政府的禁令根本就是一纸空文。

1942年,德国医学界公开帕飞丁有成瘾的问题,可这个时候德国对帕飞丁的依赖已经形成了尾大不掉之势。

与此同时的是,磕了药的德军作战悍勇,常常不知疲倦,连续三四天不眠不休是常有的事儿,士兵甚至需要通过香烟烫手确认存活状态,避免因过度疲惫导致冻死。

当年德国进攻法国,每一名装甲兵口袋里就装着帕飞丁,士兵甚至亲切的称呼帕飞丁为“坦克巧克力”。诺贝尔文学奖的获得者,德国文学家海因里希·贝尔二战期间曾是德军士兵,他回忆自己1940年5月给家里人写信,就曾要求家里人给他买些帕飞丁,理由竟然是军队配发的帕飞丁不够他用。

从1939年到1945年,总计有大约2亿片苯丙胺类药片被发放到德军士兵手中。

至二战末期,德国对帕飞丁的开发已经日趋极端,甚至他们开始在集中营关押的囚犯身上试验帕飞丁。根据资料记载,德国在二战末期开始研制一款效果更强的复合型兴奋剂——D-IX。这种药每片含5毫克可卡因、3毫克帕飞丁、5毫克吗啡类止痛药Eukodal。

根据当时人回忆,该药的效果十分惊人,能让人拥有“几近机械般的耐力”。

3

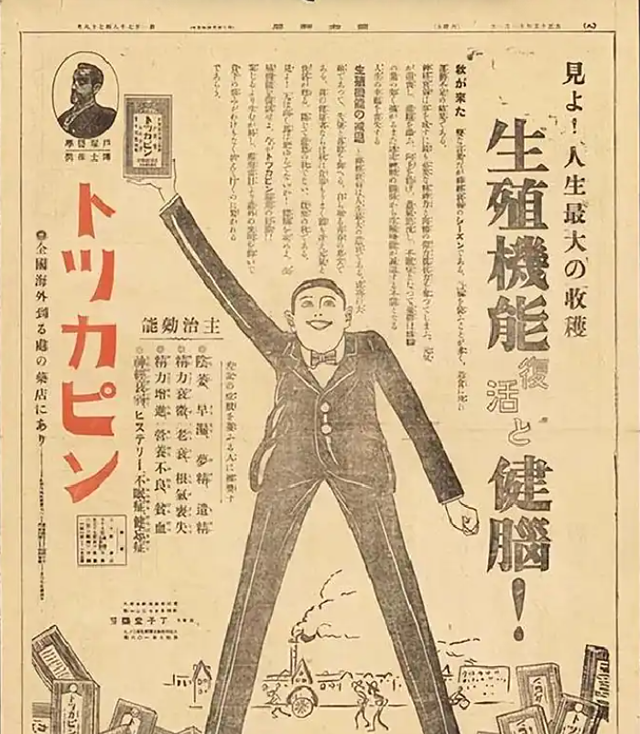

毫无疑问的是,二战时期的日本在当时也拥有自己的苯胺类药物。

早在战争之初,日军就将将苯丙胺类药物列为军需品,他们不仅在本土生产这类药品,还在朝鲜建立了生产基地。

九一八事变后,日军侵占中国东北三省,并从中国获得了大量的麻黄,开始用于生产苯胺类药物。

日军内部称苯胺类药物为“猫目锭”、“突击锭”或“空击锭”,士兵服用此类药物以后,能够不知疲倦的作战,甚至在某些时候还会获得特殊的能力。

比如“猫目锭”,服下此类药物的日军士兵瞳孔会比普通人放大三倍,能在远距离情况下观察海面上美军舰艇,不需要用雷达。

在苯胺类药物的研究上,二战时期的日本相比于德国是有过之而无不及。

更重要的是,日本曾有预谋的利用鸦片等毒品或者是麻醉品来摧残中国人的意志。

1946年5月3日,远东国际军事法庭在日本东京对第二次世界大战中日本首要甲级战犯的国际大审判。在起诉阶段,检察方面就在起诉书中用了相当的篇幅记载,日本政府和军方有组织地利用鸦片“削弱人民的抗战意志”,其收入成为“侵略战争的准备及其进行所需的财源,有的用于日本政府在占领区扶植的诸多傀儡政权”的罪行

根据庭审期间检方提供的证据,从伪“满洲国”建立开始,到日本侵略深入到华北、华中、华南后,日本操纵的各地傀儡政权,废除了中国禁毒的法令,建立鸦片专卖垄断。鸦片专卖表面上是鸦片控制,实际上是借专卖制度垄断当地鸦片和其他麻醉品交易。

日本上海特务机构“里见机关”头目里见甫是参与日本贩卖鸦片活动的见证者之一,他在二战后被捕,其口供书以及法庭的陈述中,提到了当年他奉日本中国派遣军特务部和日本政府兴亚院之命,组织“宏济善堂”的活动。

里见甫组织的“宏济善堂”,名义上是一个戒烟机构,实质上就是一个贩卖鸦片和麻醉品的日本当局暗中操纵的鸦片贩卖组织

事实上,远东国际军事法庭提到的情况,只是当年日本向中国输出毒品的万分之一。

早从甲午战争开始,日本就有意识的向中国输入鸦片、吗啡、海洛因等毒品,特别是甲午战争后,清廷将台湾割让给日本后,日本在台湾倾销鸦片从中获得了巨大的利润后,便开始有意识有目的向大陆输送毒品。

日本虽然在1909年参加了包括清朝在内的13个国家在上海召开万国禁烟会,签署了严厉取缔和禁止吗啡、鸦片类毒品的制作和销售,并输出到其他禁烟国家的决议。可实质上并没有完全遵守这个协议。

之所以如此,日本人有两个原因:

一、削弱中国民众的体力,以此削弱他们的抵抗意志。

二、为日本军事和经济侵略提供巨大的资金来源。

从十九世纪初开始,日本在国际市场上大肆收购鸦片,然后走私到中国,高价倾销,据有关数据统计,第一次世界大战后,日本就每年从英国进入约18吨鸦片,一半直接走私到中国,另一半加工精制后再走私到中国。1916年到1920年间,日本购买的鸦片64040公斤,海洛因和可卡因13300公斤,大部分都运往中国。

至九一八事变之前,日本在中国已经建立起来一个极为严密的贩卖毒品的网络,当时有人形容:

“从西南边疆的云南到塞外高原的内蒙,遍布日本毒品销售站,满洲及山东的日本卖药人,用各种形式售卖吗啡等违禁药品。”

直至九一八事变后,日本侵略中国,凡是被其侵占的国土,鸦片、海洛因、吗啡等毒品泛滥,甚至整个侵略战争期间,“以毒养战”已经成为日本的一个基本国策。

电视剧《归队》中,田小贵被日本特务机关注射“帕飞丁”,也只是日本“以毒养战”政策的缩影。