《朝雪录》第24集,义王妃“心”死,皇帝破防,谨妃之死初现端倪

如果说,之前我只是猜测皇帝是假冒的,那么看完第24集,我可以确定皇帝的皇位就是偷来的。

虽然我还不清楚傅家的谋逆是真是假,但值得肯定的是,当年,太子与严涵,回来的并不是太子,而是严涵。

《朝雪录》第24集,义王妃心死,皇帝破防,谨妃之死初现端倪。

一、义王妃心死

义王妃将佛珠给燕离与燕迟时,已然有了诀别之意。

这么多年,义王妃一直抄写经书、清修避世到底是为了弥补谁之过?是皇帝还是自己?

有太多的细节表明,义王妃已经知道现在的皇帝不是真太子,而是自己的夫君严涵假扮的。

其一,义王妃带着燕离跪在大殿受追封的时候,曾与皇帝对视过一次。

她的眼神中没有对上位者的敬重,没有对权力的仰望,反而有一丝失望、恨意、回避以及被迫接受现实、无奈看清人心的意味在里面。

皇帝看着义王妃回避、无奈接受的模样,满是欣慰、畅快,甚至还隐隐的松了一口气。

两人虽然只有过一次对视,一次眼神交汇,表达的内容却已胜过千言万语。

大殿上应该不是他们的第一次见面,毕竟看着皇位上的严涵,义王妃的眼里没有震惊,想必在那之前他们私下里就已经见过了。

其二,在见过皇帝之后,看着牌匾上“义王府”这三个字,义王妃抬手将自己头上与义王定情的木簪取了下来。

为什么之前不取,反而在见到皇帝之后就将木簪取下来了呢?

因为她知道她的夫君不是什么“义”王,也不再是当初与她定情的人,更不再是承诺与她白首不离的人了。

他早已违背了当初的诺言,为了权利舍弃了他们的约定。

也是因为这样,她才会拒绝义王妃这个称号,称自己为严夫人。

也正是因为她和皇帝的这个关系,她才会在燕迟带着秦菀去见她时,说如果可能的话,让他们尽快离开京城。

不知道为什么,明明义王妃出现的次数不多,与燕迟交流的次数更是少,可我总能从她的态度与神情中觉察出一丝愧疚与歉意。

我不禁想起忠勇侯夫人说的关于先睿王妃的死。

莫非先睿王妃的死不是因为燕迟的身世,而是因为她认出了皇帝的假太子身份才被皇帝灭口?

不管是何缘由,义王妃送的那两串佛珠一定有深意,如果不是为了之前发生过的事,就是为了接下来即将发生的事。

二、皇帝破防

元弘太子被猎杀,燕迟等人用计捉到了对太子下手之人,往下深挖发现幕后之人竟然是北代国的五皇子。

五皇子觊觎太子之位,想杀害元弘取而代之。

面对燕迟的指控,元芜的崩溃,元弘的痛心,五皇子毫无悔意,他将所有的错都怪到别人身上。

他说,因为元弘蠢笨无能,北代才会在朔西军手上连连丢失疆土;因为元芜无用,才会笼络不住朔西军燕少帅……

他也想兄友弟恭,但做好兄弟就做不了皇帝,自古愚者让贤,能者上位,天道本该如此……

说“愚者让贤,能者上位”这句话的人明明是五皇子,可镜头特写却给了皇帝,而皇帝听到这句话并无不悦,甚至还有一些许认同的、不自觉的点了点头。

可等到燕迟反驳五皇子的时候,皇帝破防了。

燕迟说,你太高看你自己了,国不齐心,君不仁义,民不聊生,不能使朝堂亲民,百姓安居,你杀一百个太子又有何用,以国家大义,为自己的贪婪不悌之举辩护,你就是一个虚伪钻营的窃国小人……

当燕迟说到“以国家大义为自己的贪婪不悌之举辩护”时,镜头再次给了皇帝一个特写,皇帝的眼神中隐隐有了杀意。

燕迟“……小人”的人字尾音还未落下,就被皇帝一句“好了”打断了,似乎燕迟的话有多不堪入耳一般。

不得不说,皇帝这打断的时机、打断的语气都非常微妙,这很难说不是破防吧?

三、谨妃之死

秦菀去给太后把脉的时候,皇帝来了,一起来的还有燕迟、丘凝、燕离以及燕绥。

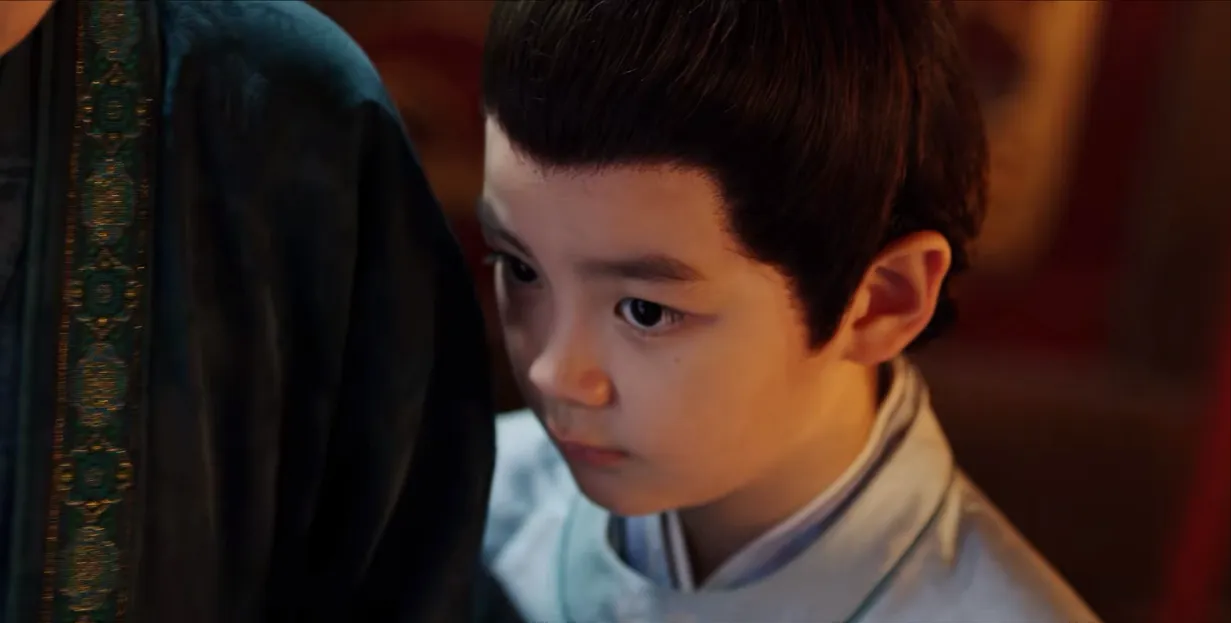

燕绥进了凤仪宫之后,皇帝就朝他招手,让他到父皇身边来,可燕绥半点没动,反而往后躲了躲。

这场面一下子就尴尬下来了,皇帝接着问他,这几日可曾读书写字啊?

燕绥抬头看了眼身边的燕离,再次往后踱了两步,怯懦的点了点头。

而太后一向他招手,他就朝太后走过去了,然后站在嬷嬷的身后,一脸畏惧的看着皇帝。

面对燕绥表现出来的异样,太后的说辞是,谨妃死的那天,燕绥刚好就在现场,因为受惊过度才变成如今这样的。

燕绥不说话或许是因为受惊过度,可他对皇帝的惧怕又是因为什么呢?

燕迟曾经与秦菀说过晋王案,燕迟的原话是:

风传,晋王借酒闯入后宫,对圣上最爱的谨妃,逼奸未遂,杀之灭口。

谨妃出事那天,燕绥曾在现场,若是晋王杀了谨妃,燕绥该怕的应该是晋王吧,而不是皇帝吧,除非杀害谨妃的根本不是晋王,而是皇帝。

晋王是被皇帝冤枉的,嫁祸的,而燕绥目睹了皇帝杀害了自己的母妃,才会如此惧怕。

这也就能解释,为什么女主父亲沈毅在坚称晋王无辜之后会被判徇私舞弊,满门抄斩,因为他站在了皇帝的对立面。

或许连晋王的自杀都不是真自杀,而是被自杀。

结语

不得不说,《朝雪录》这个剧情越来越有意思了。

其实,从称呼也能看出来,皇帝对几个“儿子”的细微区别,他称呼太子为燕彻亦或是太子,称呼成王为成王,称呼燕离为离儿,称呼燕绥为小九……