非遗“国宝”上身!福建代表团服装大有来头

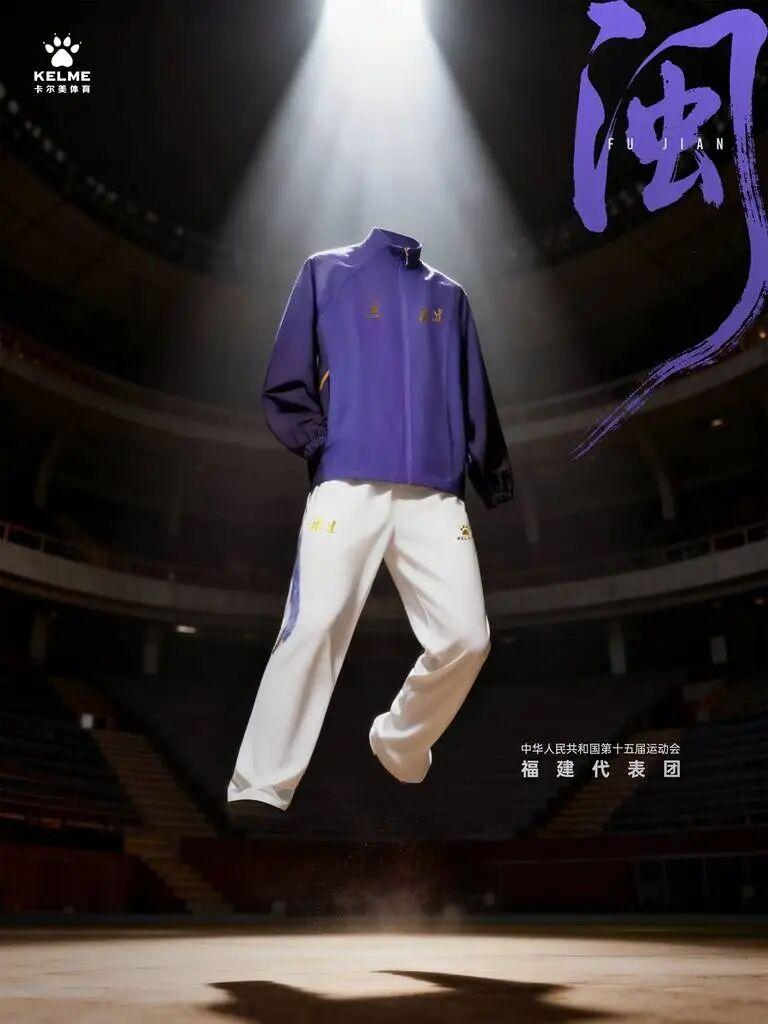

在第十五届全国运动会开幕式上,福建代表团身着一袭深浅渐变的紫色队服亮相,成为全场焦点,广受赞誉。来自漳州的非遗“国宝”漳缎,也成了服饰上的亮点。

据设计团队负责人栾兴业介绍,本次福建代表团服装灵感源自三大文化瑰宝:被誉为“明清建筑博物馆”的三坊七巷、被誉为“中国白”的德化白瓷,以及有“丝绸上的浮雕”之称的,来自漳州的非遗漳缎。服装背面以暗纹形式呈现的“福”字取自三坊七巷的一座牌楼,肩袖两侧融入德化白瓷经典纹样,裤装两侧则饰以漳缎龙凤图案,整体低调内敛却细节满满,形成“福”与“龙凤”遥相呼应的视觉叙事,传递福建健儿团结拼搏、敢拼会赢的精神风貌。

福建代表团全新战袍“海丝紫绶”

来自漳州的非遗——漳缎

此次服装设计的灵感来源之一,漳缎,是一种全真丝色织提花绒织物,是绒类织物的代表作:

古人以“绫罗绸缎”来形容华贵的纺织品。缎是丝绸里工艺水平最高的品种,漳缎起源于漳州,它的出现与海上丝绸之路的兴盛息息相关。

月港,地处福建漳州九龙江入海口,离刺桐港不远。因其形状类似月牙,而被称为月港。明清时期,这里成为了福建海上丝绸之路的新起点。月港的兴起为漳缎的产生发展提供了特定的契机。

漳缎织造所使用的提花绒织机,是我国古代机械功能最为完善、机构最为合理、技术工艺最为成熟的花楼机。传统的漳缎织造必须要由两个人同时进行。坐在高架上的提花师傅,按照花本程序提起绒经线,坐在下面的织绒师傅不用看纹样也可以织出图案。

当织到相应纬线后,织入一根起绒细钢丝。织到一定长度时,用特制刀具沿钢丝顶部剖割,钢丝脱离后竖立的毛绒就能清晰地显示在缎面上了。用钢丝杆起绒,以及剖割划绒的复杂技艺,至今无法用机械代替。

由于织造过程复杂,劳动强度大,手工织造的漳缎一小时只能织出15厘米,因此漳缎的价格极其高昂。清康熙帝见到漳缎之后大为喜爱,下旨让它成为贡品,民间不得私自出售,这更加限制了漳缎的传播。因此,只有极其少量的漳缎在早期能够走向海外,被誉为海上丝绸之路的浮雕。

下一篇:国安部破获重大间谍案件!