一颗小茶籽,唤醒山林大价值

新农人扎根长乐,探索“茶林+果蔬+养殖”立体生态种养

一颗小茶籽,唤醒山林大价值

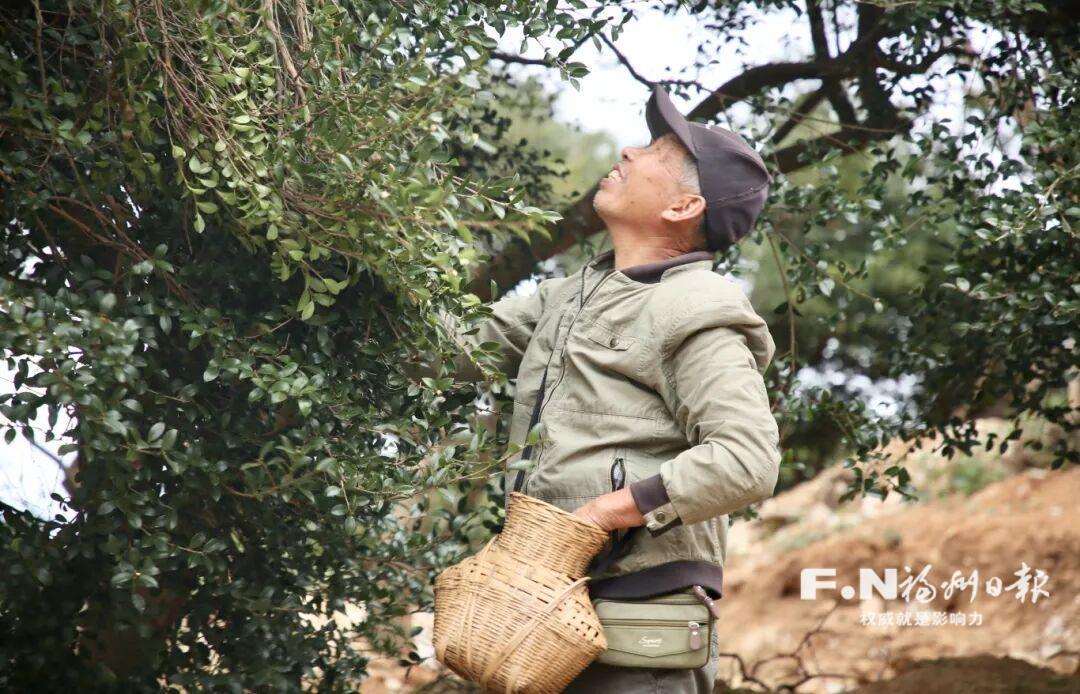

“今年闰六月,茶籽提前了一个月成熟,霜降前后是采摘的好时候。”在福州新区(长乐区)江田镇桥里村,70多岁的采茶人陈元栓清晨就钻进上东湾的深山茶林。只见他伸手拨开茶叶,指尖捏住茶籽,手腕轻转便将茶籽收入腰间竹篓。眼尖、手稳、不折枝,这套动作他已经重复了50多年。

采茶人在山林间忙碌。(长乐融媒体中心供图)

采茶人在山林间忙碌。(长乐融媒体中心供图)

“他们跟茶树打了一辈子交道,哪棵树的籽最多,哪棵树今年长势好,一眼就能知道。”长乐区鑫绿鑫农业专业合作社负责人刘雪花说,这片百年野生茶林有500多亩,采茶人穿梭其间,能从叶片缝隙里一眼辨出茶籽的成熟度,每人每天能采收约75公斤茶籽。正是靠着这些采茶人,百年野生油茶林得以延续生机。

和普通茶园里规整的矮化茶树不同,这些野生茶树最高能长到3至4米,绿色的茶籽零星藏在枝叶间,几乎与叶片融为一体,若没有老采茶人带路,外人哪怕站在树下,也难寻见茶籽的影子。更特别的是,这些野生茶树从幼苗到挂果,至少要等8年。采摘时节,恰逢山茶花盛开,花果并存,同株共茂,因此有“抱子怀胎”的说法,令人称奇。

“我们这里结出的茶籽虽不大,但是因为海拔较高,早晚温差大,日照时间长,而且周边无工业污染还处于水源保护区,所以长出的茶籽颜色更深,油脂也更纯。”刘雪花蹲下,剥开一颗茶籽,茶籽内的种仁呈淡黄色,尝一口先是酸中带涩,咽下后却有清甜的回甘。

刘雪花的言语之中透露出对这片茶林的深情,可她并非生长于此。就连眼前生机盎然的茶林在十几年前也还是一片被杂草吞没的荒岭。2011年,广东姑娘刘雪花跟着长乐籍的丈夫响应大学生回乡创业的号召来到江田镇,偶然间发现了这片夫家父辈遗留的茶林。“由于无人打理,当时野生茶树下长满了齐腰的杂草,成熟的茶籽掉在地上没人捡,古树也都被藤蔓缠绕住了。”瞧见此景,她和丈夫心里不是滋味,当即下定决心守护这片茶林。

“城里工作不好找吗,非要回山里?”起初,家人朋友没少劝他们,可他俩认准了这门“慢生意”。虽不是科班出身,但二人对生态农业充满兴趣,当年6月就前往北京,学习生态有机种养殖技术。

回乡后,他们开始清理茶林里的杂草藤蔓,聘请专业的茶树养护人员对这片茶林进行修整,同时,在区供销社农技服务下沉的帮助下,专业农技专家为合作社提供了土壤改良、病虫害绿色防控等技术支持,精准指导茶树科学养护。此外,为实现油茶树生态有机种植,他们还尝试“林下养鸡”模式。

“鸡是除草的小能手,把它们养在树下,随着茶树生长,部分茶叶自然腐烂后可作为鸡的有机饲料。鸡还会飞到茶树上啄食害虫,无需喷洒农药。同时,鸡的排泄物能为茶树提供天然养分,无需额外施加化肥,由此形成一套高效循环的立体种养体系。”刘雪花说,这些年他们坚持“不打农药、不施肥”的原生培育理念。在精心呵护下,茶林面积不断扩大,老茶树蓬勃生长,茶籽产量逐渐提高。成熟的茶籽被统一运往福清榨油厂制成茶油,50公斤茶籽能产出4到6公斤优质茶油。就连榨油剩下的茶麸也能入药或当肥料,可以制作成肥皂,泡水后还是天然杀虫剂,实现了茶籽的“全价值利用”。

“野生茶油核心是品质,绝不能为了产量破坏生态。”守住这个底线的同时,夫妻二人还在琢磨怎么让茶林发挥更大价值。他们在荒山上种起了桑葚和竹笋,又在林间散养了元宝鸡,慢慢形成了“茶林+果蔬+养殖”的立体生态模式。“茶籽榨油,茶麸当肥料、入药,桑葚和竹笋能鲜食,元宝鸡吃林间的昆虫和落下的茶籽长大,肉质特别紧实。”刘雪花笑着说。

规划远不止于此。刘雪花告诉记者,合作社正在打造农家乐,让游客能吃农家菜、住农家院。她还打算建研学基地,让城里的孩子了解百年茶树的历史,体验采茶、榨油的老手艺,让更多人知道山茶油不仅是一种食材,更是一种文化传承。

一颗小小的茶籽,在春夏秋冬的轮回中,见证了返乡创业者的坚守、老茶人的匠心,唤醒了乡村振兴的更多可能。(记者 蒋雅琛 通讯员 王至莹)

上一篇:真香!连江桂花进入最佳观赏期

下一篇:新老“戏骨”联袂再现闽剧经典