航海装备大会论坛发言摘登

扬帆满舵 向海图强

——航海装备大会论坛发言摘登

蓝色大海孕育无限机遇,如何把握这些机遇?16日,2025世界航海装备大会主活动——航海装备大会论坛举行,邀请世界航海装备领域的知名专家学者、企业领袖和行业组织代表等深入探讨海洋新质生产力发展、产业生态建设、科技成果转化等热点话题,共同为建设海洋强国、促进全球海洋事业发展贡献智慧和力量。福州日报摘登部分嘉宾发言,以飨读者。

航海装备大会论坛现场。

航海装备大会论坛现场。

制造业是海洋经济发展的“基石”和“引擎”

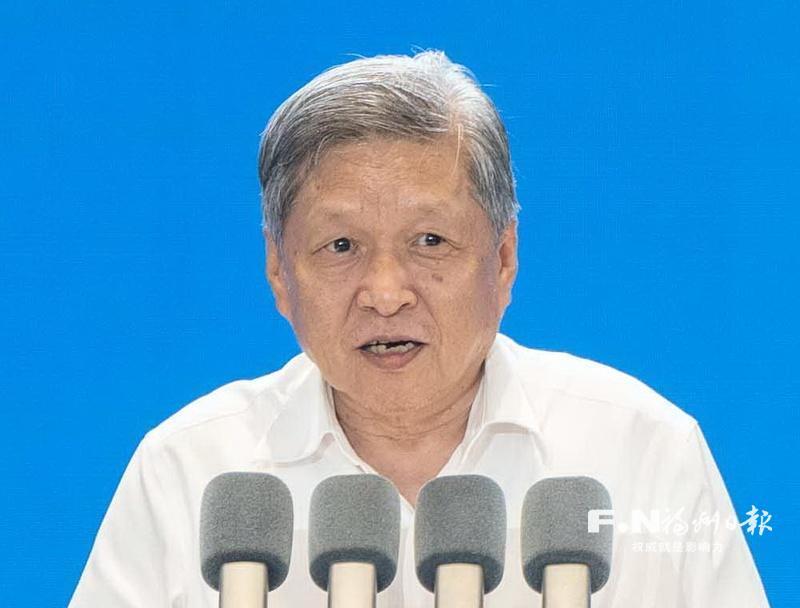

第十三届全国政协经济委员会副主任,工业和信息化部原党组副书记、副部长 苏波

制造业和交通运输、海洋经济是相互依存、相互促进、深度融合的有机整体,是共同构成现代化经济体系的重要支柱。当前,中国航海装备制造业正处于“从规模扩张”到“质量提升”的关键转型期,我围绕“十五五”航海装备发展的五个方面作分享。

一是强化创新推进关键核心技术突破。聚焦船舶设计软件、高端传感器、低温材料等“卡脖子”领域,建立“揭榜挂帅”机制,加快氨燃料发动机、氢燃料电池等关键技术研发。

二是推动产业高端化智能化发展。加快智能制造创新发展,推进智能船舶规模化商用,建设一批智能航运示范工程,发展深远海风电安装船、大型海上浮式能源平台等新型装备。

三是构建绿色低碳产业生态。完善氢、氨等替代燃料供应链,建设50个以上绿色港口示范工程项目。

四是深化国际合作与标准引领。加强与欧洲、东南亚国家在绿色航运、智能港口等领域的合作,推动“丝路海运”等国际物流通道建设,扩大绿色船舶、智能港口技术出口。

五是完善政策支持体系。建立航海装备产业基金,对绿色船舶、高端海工装备给予研发支持,建立船舶交易、融资租赁等金融服务平台,降低企业创新成本。

向海图强 努力推动海洋经济高质量发展

第十四届全国人大环境与资源保护委员会副主任委员 王宏

面向“十五五”,我们要继续发挥优势,更加注重高效、有序地开发海洋,推动产业经济高质量发展,加快建设海洋强国。

一是要立足自身、找准方向,形成各具特色的海洋产业领域。沿海地区要立足本地区自然环境禀赋和产业基础优势,系统谋划海洋产业发展路径,通过产业链的布局,带动供应链、创新链、技术链、人才链以及政府服务链的发展,将临海优势转化为促进本地区经济社会发展的产业优势。

二是发展蓝色经济,助力海洋科技自主创新。积极探索以市场化方式设立海洋产业创新发展基金,围绕资金路径、应用生态、成长预期、环境友好、团队素质等方面,筛选并支持最具创新性的初创企业,推动海洋领域初创企业长期发展。

三是坚持绿色低碳,推动海运业高质量发展。深入贯彻建设海洋强国、交通强国的战略部署,加快绿色港口、绿色航道建设,构建港口绿色燃料供应体系等,探索在环境敏感航线率先实现航运船舶燃烧端零排放。

四是注重合作共赢,推动构建海洋命运共同体。秉承平等互利、命运与共的合作理念,坚持共商、共建、共享的合作原则,同世界各国发展“蓝色伙伴关系”,建实、建强合作平台和机制,实施海洋公共服务共享共建计划,丰富国际海洋公共服务产品。

科技创新与产业创新融合 引领航海装备高质量发展

科学技术部原副部长 吴忠泽

航海装备是海洋经济的核心载体,涵盖船舶制造、导航通信、海洋工程装备、安全救生等关键领域,既是国际贸易与资源开发的基础保障,也是国家海洋战略安全与科技竞争力的重要支点。

人工智能、数字孪生、北斗导航、水声通信等新一代信息技术将与船舶设计制造深度耦合,推动船舶向全船感知、自主决策、远程操控的“智能体”演进,航海装备与海洋经济各领域的融合创新也将催生全新业态和服务模式。可以说,中国航海装备产业正经历一场由规模扩张向质量跃升、由要素驱动向创新驱动的深刻变革。

我们要加快构建科技创新和产业创新深度融合的体制机制,引导人才、资本、技术、数据等创新资源流向航海装备产业,让创新链和产业链无缝对接,加快发展航海装备产业新质生产力。其次,强化企业主导的产学研深度融合,引导企业与高校、科研机构密切合作,推动重大科研成果转化和产业化试点示范,让更多科技成果变成产品、形成产业。

同时,我们也期待通过强化关键核心技术攻关、优化产业布局与供应链管理、深化开放合作与标准引领,实现从全球产业链的重要参与者向关键引领者的跨越。

推动构建开放型世界经济是中国的时代责任和历史使命

中共中央对外联络部原副部长 于洪君

中国与外部世界的关系正在经历复杂而深刻的历史性大调整。以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴,打造可持续发展的海洋经济,建设海洋设备制造业强国,必须准确把握当前国际关系的基本特点和中国对外关系发展演进的历史大势。

2001年,中国加入了世界贸易组织,以建设性态度参与经济全球化,推动建设全面开放的世界经济关系与互利合作的国际贸易格局。作为世贸组织中市场规模最大、最负责任的重要成员,中国是世界公认的第二大经济体,货物贸易额和服务贸易额位居全球第一位和第二位,同时也是吸引外资和对外投资最多的国家之一,与中国签署自由贸易协定的国家和地区有30多个。

中国虽然是当今世界第一贸易大国,但仍属于发展中国家。不久前,中国承诺在世贸组织当前和未来谈判中不寻求新的特殊和差别待遇,进一步彰显了中方以实际行动支持多边贸易体制的坚定立场和大国担当。

中国努力维持世界经贸秩序和规则,全面参与并推动建设开放型世界经济的决心没有动摇,也不会动摇。

新技术革命背景下海洋装备产业的变革与发展

福建福耀科技大学校长 王树国

当今世界正经历百年未有之大变局,第四次工业革命正在悄然发生。其涉及范围之广前所未有,所有学科、所有领域、所有行业的全方位“爆发”,推动人类社会建立新的发展形态。其影响程度之深前所未有,科技、教育、产业、金融的深度融合、加速融合成为新趋势。

在愈发激烈的国际竞争中,各国都在加快布局新领域新赛道,人工智能、生物医药等前沿技术集中涌现,而海洋装备始终是国家发展战略中,特别是新技术革命浪潮中不可或缺的一部分。

面向未来的思考和目标,大学应朝着什么方向进行探索和实践呢?福耀科技大学面对新技术革命,对学科组织方式进行重构,设立了计算与人工智能学院、运载与智慧交通学院、智造与未来技术学院、生命与健康科学学院等八大学院,全面提高人才自主培养质量,着力培养有社会担当和健全人格、有职业操守和专业才能、有人文情怀和科学素养、有历史眼光和全球视野、有创新精神和批判思维的堪当民族复兴大任的拔尖创新人才。

穿越时光之旅:从海上丝绸之路到蓝色经济

荷兰驻广州总领事 安卓

荷兰与中国因海产生联结。400多年前,荷兰商船沿着海上丝绸之路向东而行,开启一段跨越大洋的探索之路。历经9个月的航行,他们终于抵达中国南方沿海,开始进行丝绸、瓷器和茶叶等商品交易,为后来两国开展贸易、建立互信、分享共同价值奠定了基础。

如今,中荷关系已经实现了跨越式的发展。荷兰成为中国在欧盟的第二大贸易伙伴,两国在对方都有大量的投资。从韧性城市设计到可持续粮食体系,从智能物流解决方案到尖端海洋技术,中荷两国始终保持着密切合作。最新发布的全球创新指数显示,两国均跻身全球最具创新力国家前十强。

在这些领域中,海洋产业始终是我们合作的中流砥柱。荷兰在造船、海上工程和水资源管理方面拥有数百年的积淀。我们的企业与科研机构在海上风电、数字化航运和可持续港口发展方面都有前沿的创新,这些领域同样也是中国发展绿色海洋、智慧海洋的重点。

未来,荷兰期待深化与中国以及福建省的合作,携手释放蓝色经济的巨大潜力。双方的合作不仅在经济领域,还包括应对气候变化、海平面上升、海洋资源的可持续利用等方面。

知行合一 赋能航运业能源转型

奥赛能中国区总裁 汪庆周

数千年来,航运与港口不仅是全球贸易的命脉,更是文化与智慧交流的桥梁。

过去十年,全世界都深刻认识到了气候挑战的严峻性。是什么阻碍了航运业向碳中和燃料转型?通过对不同燃料路径的比较分析,我们发现,航运业面临着多重困境。一方面,燃料路径选择多,企业在液化天然气、氨、甲醇和生物燃料之间选择,导致需求分散,阻碍了任何一种燃料形成规模效应。其次,新型燃料的成本可能是传统燃料的5到10倍,想把成本降下来,就需要建立规模庞大的可再生能源基地。

打破僵局,必须跨界合作。航运业要联合钢铁、发电、航空、农业等所有同样依赖氢能的行业,形成需求合力,推动燃料生产商实现规模经济。而实现这种合作的理想枢纽,就是港口——贸易与能源天然的交汇点。放眼全球,巴西阿苏港和新加坡港,都在整合多方需求,推动绿色能源的生产与应用;国内多个港口也正在试点氢能生产、加注以及与可再生电力的整合,以实现国家和全球目标。

不止于此,全球变暖和脱碳议题是一个全球性的挑战,奥赛能期待能同与会嘉宾携手并进,为全球航运业构建一个碳净零排放的未来。

从化石到未来:全球航运绿色燃料转型

挪威皇家科学院院士、挪威工程院院士 杨涛

全球贸易中80%依靠船运,产生的碳排放占全球碳排放的3%,比例看起来虽然不高,但实际的总量大约是每年11亿吨,其实不少。当前,海运业正处于从传统燃料向绿色燃料的转型关键时期,有几个发展方向。

生物燃料最大的好处是可以尽量不改变码头加注燃料的方式,所以大家觉得这个相对来说比较简单,对于造船企业来说,技术改造也是最小的。

绿醇是现在很热的一种方式,好处是可以实现零排放,对码头改造的要求很小,但是运用更多的还是短途的航运。这是大家公认的未来发展方向,但是近期很难实现。

绿氨有好处,比如零排放、能量高,但是它也有坏处,一是有毒,二是对马达的改造要求还是比较多的,大规模应用估计要到2050年。

绿氢的特点是能量低,带的量比较大。电池充电不方便,适用短途。

对于绿色燃料,不同的地方有不同的要求,比如欧洲强调不仅要燃烧的过程零排放,生产的过程也要零排放,这才是真正的绿色。对不同的燃料,码头的加注方式是不同的,每个国家选择的方向不同,基于现在科技发展水平,路径有多条,短期还是用液化天然气和甲醇,先尽量减排。在节能减排方面,需要船主、货主、政府各方面合作。

以创新破局 以协同致远 在绿色数智浪潮中体现企业担当

中远海运散货运输有限公司董事、总经理 陈新川

我国正在加速推进海洋强国、交通强国、贸易强国建设,顺应绿色、低碳、智能新趋势,是航运业绿色转型、向新图强的必由之路。

眼下,全球航运业碳减排迫在眉睫,船舶燃料的“含绿量”正成为未来竞争的核心标尺。生物燃料凭借当前技术成熟度暂居应用前列,甲醇燃料在存储安全性与供应链适配性上具备中期潜力,氨燃料是公认的“零碳燃料”,其清洁属性与未来应用前景已成为行业共识。

散货运输因船舶吨位大、航程长、油耗高的特性,面临着比其他航运细分领域更复杂的挑战。中远海运散运积极参与甲醇、氨动力船舶的研发和落地,进一步扩大新能源动力船舶规模,以运力升级推动绿色转型落地。此外,我们还联合供应商、港口、造船厂及科研机构,共建标准化燃料采购体系与全流程安全溯源体系,筑牢绿色动力转型根基。面对数字化转型挑战,中远海运打造了以“船”为中心的全生命周期数字智能船舶运营平台,实现人工智能航行态势预判,掌握船舶实时动态,打造智能新生态。

(记者 蒋雅琛 潘倩 林双伟)

上一篇:何以致敬沉默的荣耀

下一篇:亚马逊宣布:或裁员15%!