左海会客厅|郑东亮:一位政策智囊的“田野方法论”

本期嘉宾 郑东亮 1964年生,祖籍福州闽清,中国劳动保障政策研究专家。1984年毕业于厦门大学经济学系,曾任《中国劳动》杂志主编,人社部劳动科学研究所所长,中国劳动和社会保障科学研究院党委书记、副院长,长期深耕劳动经济与劳动保障政策研究。曾先后完成30多项国家、部级课题和国际合作项目,成果获北京市科学技术奖二等奖、劳动和社会保障部科技进步优秀成果二等奖等,并主导开发《人力资源管理师》《劳动关系协调员》国家职业资格标准。

从挤满农民工的绿皮火车,到关乎国计民生的政策研究室,郑东亮四十年的职业生涯,始终关切着中国劳动者的命运。这位从闽清乡村走出的国家级智囊,用双脚丈量全国各地的劳动现场,完成了一次次连接政策与民生的深度调研,将一线的声音转化为顶层设计的智慧,书写了属于自己的“田野方法论”。他的故事,是一场知识与实践的双向奔赴,更是一位赤子对家国最温暖的告白。日前,郑东亮接受了福州日报记者专访。

郑东亮在人力资源技术与服务大会(成都站)上发表主旨演讲。

步履丈量 声入国策

郑东亮的职业起点是一份杂志——《中国劳动》。从一名普通杂志编辑到杂志主编,之后又担任劳动科学研究所所长,谈及从业历程与身份变迁,郑东亮坦言,最让他受益的是无数次“扎到老百姓中间”的锻炼。

《中国劳动》是劳动科学研究所主办的杂志,早年是机关刊物,1984年改刊为学术型月刊(当时刊名为《中国劳动科学》),发行量最大时有10多万份,读者多是基层劳动系统和企业的劳资人员。“我是第二批进杂志的新人,一入职就去山东一家机械厂锻炼了一年多。那个时候改革开放没多久,劳动政策的制定还处于‘摸着石头过河’的阶段,为了做到与改革开放同频共振,我们下基层调研时都行走在劳动现场的第一线。”

为做基层采访,郑东亮几乎坐遍了当时全国所有的交通工具,从绿皮火车到拉猪仔的货车,都曾是他的“移动办公室”。“有一年去河南采访春节后的农民工外出务工大潮,我买了火车票但就是上不了车,车厢都被农民工兄弟和他们的大包小包挤满了。”郑东亮回忆道,那天车站至少过去了五六趟列车,但他不是上去了被挤下来,就是完全挤不上去,直到第二天才坐上火车。“那次体验让我深刻感受到,为什么大家拼了命地往外冲,因为就业是民生之本,它托起的是千万家庭的希望。”

1996年,郑东亮调整到科研岗位。几十年间,他参与了我国多项重大劳动政策的调研与制定:下岗再就业、就业促进立法、人岗结构性矛盾缓解……每一项政策的出台都凝聚着他和同事短则两三年、长则十余年的调研。

“劳动部门一头连着企业,一头连着劳动者,政策出台前我们要了解企业的想法、当地劳动部门的想法,也要了解劳动者的想法,各方面的意见建议都要听。”郑东亮回忆,光是针对一项有关职工劳动关系处理问题的课题,他们从1998年下半年起至2000年,就走访了北京、上海、重庆等10多个省(市)的50多家企业,跟上百位有关职工面对面交流,收回100多家企业的1000多份调查问卷,这些扎实的访谈为后来国家出台积极的就业政策提供了重要理论支持。

这些年,郑东亮常以专家、学者的身份出现在各类媒体报道中,就劳动就业、社会保障、劳动关系等热点政策问题发表权威解读。

而《中国劳动》杂志、《中国劳动保障报》等专业学术期刊及行业媒体更成为郑东亮及其团队发声的“大本营”,工资集体协商、劳动争议处理……研究成果件件事关民生。

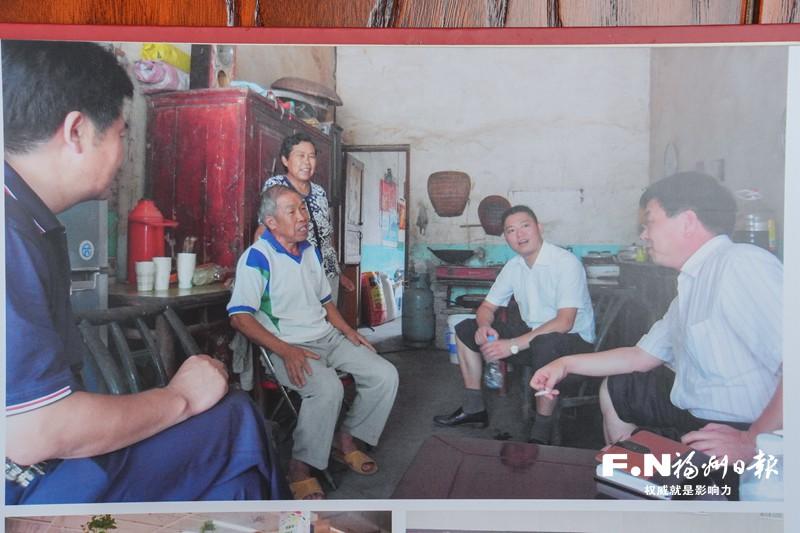

郑东亮(右一)来到百姓家中参与基层调研,倾听百姓对就业政策的建议。(资料图片)

赤子情怀 源出乡土

对于郑东亮,这份扎根实践、为民发声的坚持,既源于长期以来的基层调研,也与他的农民血脉和乡土深情密不可分。

采访过程中,郑东亮搬出了一本老相册,翻到了一张拍摄于20世纪80年代的相片,那是他第一次到北京。照片里,他微笑着站在天安门广场上,风吹起头发,横条纹短袖T恤塞进深色长裤里,显得意气风发。“学生时代压根没想到,我人生的大部分时间会在北京度过,要知道在念高中之前,我连村子都很少出过。”

郑东亮出生于闽清县三溪乡溪源村,一个山清水秀的历史古村,他的小学和初中生涯都在这里度过,直到高中才到县城闽清一中求学。

“1980年高考时,我的志愿填报的是历史和经济专业,最后被厦门大学经济学系录取,读的是政治经济学。”毕业后,郑东亮被分配到了劳动人事部劳动科学研究所,在北京工作。

回顾自己的成长之路,郑东亮谈起了他的祖辈。“我们闽清的郑氏家族有着深厚的文化积淀,我们家这座老宅也是基于古厝基础翻修的。我父亲从我记事起,就在乡村担任民办小学教师,最后还做到了校长。小时候我觉得父亲可厉害了,一到四年级的所有课他都能教,好像无所不通。”父亲这份对知识与教育的坚守,在郑东亮心中埋下了社科研究的种子,他期待自己长大了也能成为像父亲一样有作为的人。

跟随父亲的脚步,郑东亮埋头苦读,终于如愿跳出农门。“当时全国各地都缺大学生人才,我那届的厦大毕业生有1000多人,三分之一去了北京,最后留下来的也只有100多人。我父母其实不想让我北上,希望我留在福州工作,离家近点,但我对首都很是向往,觉得既然学了这个专业,要搞社科研究,就得去更高的平台,才好施展身手。”

采访间隙,郑东亮的母亲热情招呼,时而送水,时而递水果,郑东亮温柔地看着在农村辛劳了一辈子的母亲和伴随自己童年时光的老宅,感慨道:“我这些年研究的劳动政策课题很多与农民工群体、基层劳动者相关,因为我自己是从农村出来的,对他们有种天然的理解和关爱,这种乡土情结也为我的研究提供了情感基础。”

郑东亮(左一)接受福州日报记者专访。记者 原浩 摄

心系榕城 献策桑梓

退休后,郑东亮回家陪父母的时间更多了,每次回来他都发现,家乡变得更美了。“年轻时回家一趟不容易,当时从北京到福州要坐44小时的火车,从福州到闽清老家还得乘汽车在盘山公路上颠簸几小时。现在一早从北京出发乘飞机,中午就能在家吃上饭。”

郑东亮说,近年来,家乡面貌焕然一新。“现如今村道宽阔平整,我们家对面建起了设施完善的盘山公园和健身绿道,乡里还有台湾乡创团队入驻。”在他看来,这些变化不仅提升了村民的生活质量,也为乡村吸引人才、留住人才奠定了基础。

今年初,郑东亮受邀回到闽清参加县里举办的招商大会,他还为家乡积极建言。“我觉得以后可以把这场大会的名称改为‘招商引才大会’,把引才作为与招商同等重要的大事来抓。”他还创新提出“人才共享”理念,呼吁引进“星期日工程师”,吸引在外福州籍专家利用假日“飞”回来服务家乡,“他们本身就对家乡有感情、有牵挂,完全可以试行‘柔性引才’。”

对于当下不断涌现的就业新形势,郑东亮也结合家乡实际给出了他的观点与建议。

当下,网约车司机、快递员、外卖配送员等新就业形态劳动者已达数万人,该如何为他们撑起权益保护伞?郑东亮说,这正是他退休前持续关注的领域。“当务之急是探索一套适应平台用工特点的劳动保障体系,解决这部分人群的工伤保险问题尤为迫切,这关乎基本尊严与安全。我了解到全国已有几个地方正在试点,在制度创新上先行先试。”

眼下,还有一股不可忽视的热潮——人工智能的加速发展。不少人好奇,未来AI是否会取代人类的工作?“短期看,AI技术会替代部分岗位,但长期看,AI必将创造更多、更新的就业机会。”郑东亮列举了AI在文物数字化保护、老照片修复、低空经济等领域的应用,“这些应用都能极大提升我们的生活品质,而这一切都需要人去操作、去创新。”

郑东亮表示,福州是海滨城市、侨务大市,又在打造福马“同城生活圈”,完全可以在AI赋能产业升级、吸引高端人才方面大胆探索,利用AI技术大力发展数字经济和海洋经济,吸引更多侨胞、台胞前来就业创业,让新技术成为福州发展新质生产力的强大引擎。

采访的最后,郑东亮还为年轻人送上了朴实但厚重的就业寄语:“子曰‘吾十有五而志于学,三十而立’,年轻人要沉下心来做事情、学技能,看准一个行业、一个岗位,就扎进去认真钻研,最忌讳心浮气躁、频繁‘跳槽’。人生短暂,勿浮于表面,沉心学技,深耕一业,方能不负韶华。”

(记者 李白蕾 图片除署名外由受访者提供)