敦叙家风——新店西园吴氏宗祠

在福州市晋安区新店镇西园村,罗汉山前静静矗立着一座气势恢宏的祠堂,中堂正厅中央悬挂的“敦叙堂”匾额熠熠生辉,这里便是“八闽名祠”西园吴氏宗祠——一座承载千年家族记忆、革命热血与非遗传承的文化地标。推开厚重的祠堂大门,唐末中原移民的筚路蓝缕、革命志士的慷慨悲歌、软木画的匠心独运、米龙祈福的古老仪式,在这方天地中交织成绚丽的文明画卷。

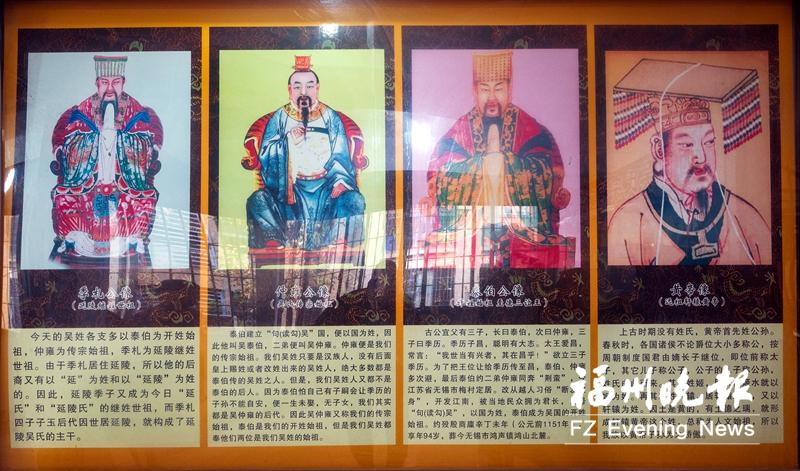

一

唐末天下大乱,西园吴氏始迁祖吴文卿随“开闽王”王审知自光州固始南下入闽。这支来自中原的队伍中,包含着数十姓将士及其家眷,他们不仅带来了先进的生产技术,更将中原文化根植于闽越大地。吴氏一族最初卜居于“省垣东北之罗汉山之阳”,即今日西园村所在地,开启了“辟草莱、治田舍、繁衍生息”的创业历程。

西园吴氏宗祠始建于清康熙二十九年(1690),现存建筑格局定型于嘉庆二年(1797)。时吴品三、吴蘅州伯仲同登贤榜,在境内第一冈重建宗祠,取“回龙顾祖”之意。宗祠坐北朝南,土木结构,宽约18米,深约27米,以“敦叙堂”为堂号,寄托着“敦宗睦族,叙伦明礼”的家风族训。光绪二十六年(1900)重修,1933年由福州软木画创始人吴启棋牵头再次重修。

20世纪40年代开始,宗祠创办学堂,培育人才。1994年,爱国华侨吴学铄自印尼返乡探亲祭祖,欣然捐资兴建西园小学,整体修葺宗祠,众族人亦踊跃乐助。改扩建后的吴氏宗祠焕然一新,祠前耸立有一座牌坊。坊后为四米宽的五十四级石阶,石阶两头又各建牌坊。拾级而上到达古色琉璃瓦装修的门楼,步入其内,映入眼帘的是一座雄伟壮丽的厅堂。祠堂前四棵一百多年树龄的龙眼古树,则与宗祠相得益彰。

2010年,吴氏宗亲配合西园村“两委”动迁,按原样、原朝向在西园铝型材厂以南重建宗祠,次年完工。重建后的吴氏宗祠为砖混结构,四周风火墙高耸,楼宇飞檐翘角,琉璃瓦面,颇具气势。祠堂正门两旁大理石上镌刻楹联:

“面对金鸡,桑梓千秋欢聚;背临罗汉,子孙万代安居。”为当代著名艺术家潘主兰所题。其内回廊、大厅为一层。主厅宽约18米,深约31米。正中神主亭庄严矗立,梁柱悬挂郑乃光、朱棠溪等书法名家书写的7副楹联。“敦叙堂”金匾两侧,近现代海军将领萨镇冰题“为国捐躯”等十余面匾额熠熠生辉。下廊照壁彩绘“二十四孝”“八仙过海”,布局简明亮洁。

二

西园吴氏宗祠不仅是一座连接血脉亲情的建筑,更是一处革命精神的熔炉。2016年,宗祠开辟了“吴氏宗祠文化长廊”,集中展示辛亥革命先驱吴胥魂、武昌起义革命志士吴怀冰、“二七”大罢工革命烈士吴彩贞等人的革命事迹。

吴胥魂(1882—1919),谱名吴学连,又名吴瑞文、吴瑞洪。毕业于私立福建法政学堂。早年参加孙中山领导的同盟会,担任福州井北汤地区负责人,奔走省内外,宣传革命。他结识众多革命志士,与连江“广福会”领导人吴适同为广州黄花岗起义生还者。1917年,北洋政府解散国会,破坏法统。孙中山在广州成立军政府,发动“护法运动”。吴胥魂召集义士,响应声援,倡议打倒北洋军阀福建督军李厚基。1919年,吴胥魂由粤返里,遭李厚基秘密逮捕,英勇就义,年仅37岁。北伐胜利后,国民政府将其英灵奉入福州忠烈祠,萨镇冰亲题“为国捐躯”匾额,高悬于西园吴氏宗祠正厅。

吴怀冰(1885—1968),谱名吴泰清,又名吴继陶。家世清寒,青年时期半工半读于福州格致书院。辛亥革命前夕,他秘密加入同盟会。1911年10月10日,武昌起义爆发,吴怀冰任学生军敢死队队长冲锋陷阵。1926年参加北伐战争。后辗转于东南亚,积极传播中华优秀传统文化。

吴彩贞(1896—1923),革命烈士。青年时,在武汉江岸机器厂从事镶配。1923年2月1日,北洋军阀吴佩孚武力阻挠京汉铁路总工会成立。2月4日,在中国共产党领导下,京汉铁路广大铁路工人举行全路总同盟大罢工,抗议吴佩孚的镇压。林祥谦被指定为江岸地区罢工总负责人,吴彩贞担任工人纠察队队员。2月7日,吴佩孚对罢工的京汉铁路工人进行残酷镇压。林祥谦被捕后慷慨就义,是中国共产党的第一位烈士。吴彩贞坚守工会,被敌人开枪击中,壮烈牺牲,年仅27岁。

如今,西园吴氏宗祠已成为青少年爱国主义教育阵地。

三

如果说革命文化是西园吴氏的精神脊梁,那么非物质文化遗产则是这个家族的文化基因。

吴启棋是福州软木画创始人,出身贫寒的裁缝之家,早年师从福州工艺传习所总教习师陈春润学习黄杨木雕。1914年,受福州巡按使许世英委托,他们参照德国圣诞卡片,开创软木画艺术,做到“丛山数百里,尽在一框中”,被誉为“无声的诗,立体的画”。

1921年,吴启棋在西园开办家庭作坊,广收学徒,开始软木画批量生产。1931年,又在福州城内总督后(现省府路)开设全国第一家木画店。1952年,西园吴氏家族18人组织起木画生产小组,1954年扩大为木画生产合作社。1956年,进一步改为软木画工艺厂;同年,吴启棋荣获“福州市名艺人”称号,翌年辞世。

1959年,软木画工艺厂发展成为福州工艺木画厂。软木画也与脱胎漆器、寿山石雕并称福州传统工艺“三宝”。

2007年,吴启棋之子吴学宝获评“中国工艺美术大师”称号。2008年6月,软木画被国务院批准列入第二批国家级非物质文化遗产名录,吴学宝为国家级非遗代表性传承人。福州软木画的第三代传人吴传福、第四代传人吴芝生,后来也被认定为省级和国家级非遗代表性传承人。吴启棋当年传授的技艺,至今仍在西园薪火相传。

2020年底,失传百余年的“米龙”被重新摆到了西园吴氏宗祠大堂之上。这项源自中原的古老习俗,相传由王审知部众带入福建,距今已有千年历史。西园村民用千余斤大米堆砌巨龙,共有祭拜先祖、感恩祈福(安龙谢土)、添米增福、颂读惜福、点龙修福、乐施积福(福米捐赠)等六个环节。

举办米龙习俗活动的初衷源起于古时乡邻宗亲对贫困人家的无私帮助。为避免当面捐赠让受赠者尴尬,宗祠以纪念轩辕始祖、祈福来年风调雨顺、五谷丰登为由举办“摆米龙”活动。富有家庭捐献大米,活动结束之后“米龙”留放在宗祠之中,穷困人家以共同参加米龙祈福活动为由,将“福米”领取回家。2021年11月,米龙习俗被列入第四批区级非物质文化遗产名录。

站在祠前,仰望石狮、诵读楹联,历史的回声在耳畔回荡。西园吴氏宗祠,这部立体的家族史诗,镌刻着中原移民的开拓、革命志士的赤诚、匠人艺师的坚守。

数字化“寻宗”到榕图

我们向市民读者强力推荐福州市图书馆精心构建的两岸宗亲文化与血缘联结的重要数字资源平台——闽台家谱体验中心。该中心收录300多个姓氏,6000余种,4万多册的族谱,其中包括郑成功、陈宝琛、萨镇冰、施琅、颜思齐等众多历史名人。只需输入祖先名号、家谱所在地区、源流、堂号等关键信息,即可迅速定位到目标家谱。使用者还可以在线编修家谱,创建个人家谱空间,实现家谱的续修与创意编辑,欢迎市民读者到福州市图书馆内进行体验。

由福州市文旅局、福州日报社主办,福州市图书馆、福州晚报承办的“闽都宗祠寻脉”大型系列报道及出版活动,2025年7月开启续篇。欢迎市民读者推荐身边的宗祠,讲述独属闽都的传承故事!线索及投稿请发至邮箱mdxz127188@163.com。(李卫东 吴恒之/文 林振寿/图)