从飞虎队到“鼓岭之友” 一个美国家族的抗战记忆与和平接力

穆言灵受邀参加在京举行的纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年大会。(受访者供图)

穆言灵受邀参加在京举行的纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年大会。(受访者供图)

“他的笑容灿烂如阳光。已故的穆蔼仁若在世,应该与这位老人的年纪相当。那一刻,我仿佛在与公公握手。”

9月3日,在天安门广场举行的纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年大会现场,当“鼓岭之友”穆言灵沿着台阶走向天安门城楼时,她转身与身后的退伍老兵轻轻握手。这次握手,是两个抗战老兵家族的无声羁绊,也成为永恒友谊的见证。

这份跨国情谊的起点,在福建福州。福州三山人文纪念园的大型抗日志士纪念墙上,8000多个名字镌刻着这座城市的抗战记忆,其中“穆蔼仁”三个字格外醒目——这是穆言灵的公公,一位曾与中国军民并肩作战的飞虎队成员。

一个美国家族,为什么如此热爱中国?从抗日战场上飞虎队的驰援,到和平年代“鼓岭之友”带来的温暖联结,他们用行动告诉世界:在生死考验中结下的情谊,从不会被时光冲淡;而正义必胜、和平必胜、人民必胜的信念,终将代代相传,绽放出愈加夺目的和平之光。

跨国并肩的情谊

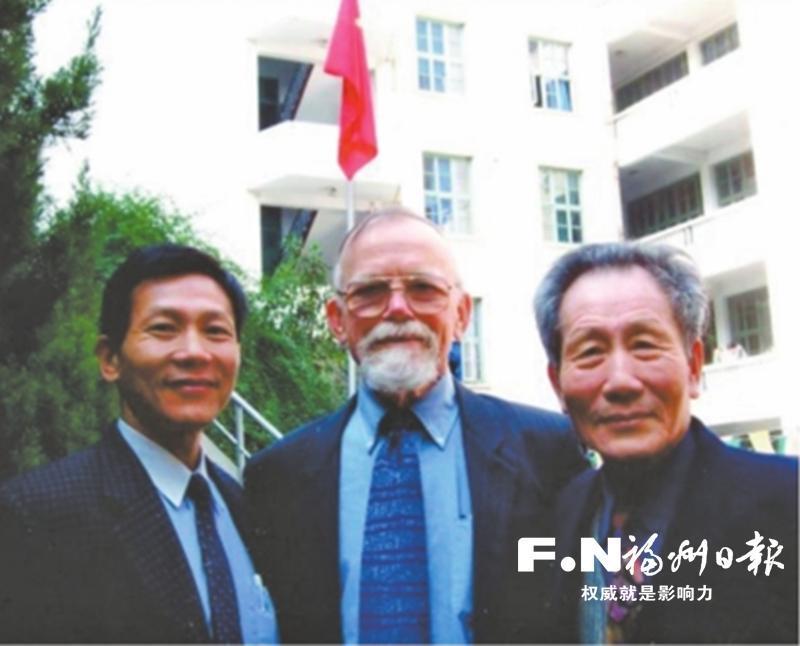

穆蔼仁(中)和陈世明、陈宁父子参加英华中学123年校庆时合影留念。(陈宁供图)

穆蔼仁(中)和陈世明、陈宁父子参加英华中学123年校庆时合影留念。(陈宁供图)

101岁的陈世明老人,至今仍珍藏着一张泛黄的手抄报复印件——英华校报《TIDE》的创刊号。纸面早已脆薄,却承载着他与穆蔼仁跨越八十余年的友谊。

时间倒回1941年,烽火正燃的中国,一位20岁的美国青年不远万里而来。此前,穆蔼仁在美国听了福州英华中学首任校长陈芝美的演讲,得知中国抗战的艰难处境,心中满是同情。他辗转乘船抵达霞浦,跟着英华中学校友丁汉波徒步一周到福州,又一路乘船前往内迁的洋口校区。“当时缺衣少食,能活着到洋口就不错了。穆老师却和我们同吃同住,从没叫过苦。”提起往事,陈世明浑浊的眼睛骤然亮了,“他比我大三岁,教我们英文,还一起办《TIDE》,后来时隔多年重逢,他还能用福州话喊我‘世明哥’!”

那时的中国,恰似惊涛中的扁舟,但最暗的夜色里,积蓄着黎明的曙光。穆蔼仁目睹战争的满目疮痍,也见证流亡学生的不屈抗争,他在洋口写下150多篇日记,用相机定格下抗战中的中国,其中一张照片还登上了美国《LIFE》杂志封面。

陈世明至今还保留着这张封面的复印件。照片里,一群穿着黑色制服的学生正围着阅读《LIFE》杂志。穆蔼仁还在文中告诉美国读者:“这些流亡学生对美国充满兴趣,我本想让校方订阅杂志,巩固两国友谊,可当时米价飞涨,终究没能如愿。”

多年后,穆蔼仁在给陈世明的信里写道:“那时我作为一个年轻的美国人,在洋口的日子孤独又艰苦,但那也成为决定我一生方向的难忘一年。”

这难忘的一年,让他再次回到中国时,换上了飞虎队的军装。返美后,他在1942年到1946年先后为美国陆军航空兵、美国陆军特别训练班(ASTP)工作,帮助中国抗战。1945年,他奉命在福建沿海担任海岸观察员,搜集日军情报。在一次任务中,他们的行踪被日军发现,千钧一发之际,驾驶员机警应变,得以死里逃生。

“他知道风险有多大,却从没怕过。”穆言灵后来听公公说起这段经历,总记得他眼中的坚定,“中国人民团结坚韧的精神,深深打动了他,那种勠力同心的力量,触动了他的灵魂。”

抗日战争中,中美人民同仇敌忾,2000多名飞虎队队员为中国抗战献出生命,中国民众也不惜一切代价救援美国飞行员,数千人因此牺牲。穆蔼仁,正是这份生死情谊的见证者之一。

他的国际主义精神,也影响了陈世明的一生:“穆老师让我明白,正义不分国界。1946年我入党,后来投身制糖事业,都是受到他的激励。”

跨越世纪的传承

“在英华度过的时光,是他生命中最重要的日子。他筑下的友谊,会在我们之中世代延续。”

“他太喜欢福州,喜欢这里的人,尤其是年轻一代。”

……

今年7月14日,福州抗日志士纪念墙前,穆言灵与陈世明再次相聚。两人轻轻抚摸着墙上“穆蔼仁”的名字,仿佛与故人对话。为了纪念这份情谊,三山人文纪念园特意修复了穆蔼仁晚年重返中国的照片,赠予他们。穆言灵捧着照片,动情地在背面写下留言。

对中国的热爱,在这个家族延续了下来。抗战胜利后,穆蔼仁重返中国教书,二儿子穆彼得就在福州出生。几个月大时,穆彼得被挑夫装进篮筐,挑上鼓岭,在那里度过了人生第一个夏天。

缘分总在不经意间延续。穆彼得和穆言灵在美国哈佛大学读研究生时相遇并喜结连理,听穆彼得讲起父亲与中国的故事,穆言灵心中种下了种子,她一边攻读专业,一边学习中文,盼着有朝一日能踏上这片土地。

1995年的央视春晚上,一对美国姐妹花用流利中文演唱“咱们老百姓,今儿个真高兴”,成了家喻户晓的“中国通”。她们就是穆言灵和穆彼得的女儿——“爱中”与“爱华”,她们名字里藏着的是这个家庭对中国最直白的热爱。

穆言灵家里,还留着一双小小的红绣鞋。那是当年鼓岭妇女一针一线绣的,穆蔼仁穿过,爱中、爱华小时候穿过,如今,爱中的孩子也穿上了这双鞋。

2005年,穆蔼仁在美国家中溘然长逝。生命的最后一年,他还在福建武夷学院当志愿教师,弥留之际,手里紧紧攥着的,是学生寄来的圣诞贺卡。生前,他总说“我的根始终在中国”。2015年,穆彼得和穆言灵遵照他的遗愿,将部分骨灰撒入闽江——那条他曾多次上溯往返、深深眷恋的河流,成了他永远的“第二故乡”。

“起初,我们只是想找到公公当年住的房子在哪里。”2015年,当穆言灵第一次到鼓岭时,她的愿望很简单。随着对当地历史研究的不断深入,穆言灵发掘了鼓岭国际社区发生的许多动人故事,比如福益华医生被他后人代代相传的遗言:“我热爱中国人民。”

2016年,穆言灵发起成立“鼓岭之友”。她想找到更多曾在鼓岭生活过的美国家族后代,让那些“同行一段路、共饮一口井”的友谊故事,不被时光遗忘。如今,“鼓岭缘”系列活动已连续举办三届,越来越多人循着这份缘,重返这片友谊热土。

穆言灵用铅笔拓印下穆蔼仁的名字。记者 包华 摄

穆言灵用铅笔拓印下穆蔼仁的名字。记者 包华 摄

留住历史的印记

1945,1955……2025,九三阅兵开场前,天安门广场上的大型电子屏幕上钟摆“嘀嗒”,人们屏息静听,如同历史行进的回声。当8万羽和平鸽振翅飞过蓝天,观礼台上的穆言灵望着鸽群远去的方向,思绪穿越时空,飘向那些曾与中国人民并肩的鼓岭家族,“他们的故事,绝不能被遗忘!”

那些名字背后,藏着太多生死与共的感动。他们中,有翱翔蓝天的飞行员,有坚守海岸的哨兵,有冲锋前线的战士,也有在后方默默守护生命的医生、传递希望的教师。每一个故事,都是一段不该褪色的记忆。

今年7月13日,穆言灵带着“鼓岭之友”托马斯·海门薇、黄瑶,回到了闽清县坂东镇六都医院。这里曾是茹丝·海门薇工作过的六都善牧医院。抗战爆发后,茹丝·海门薇主动向中国红十字会报名,辗转奔赴重庆投身战地医疗,在炮火中救死扶伤,用双手托起无数生命的希望。

而在侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆里,穆言灵的目光曾久久停留在“鼓岭之友”林查理的照片上。“我认识他的外孙斯蒂文,还有曾外孙克里斯,这个家族的勇敢,一代代传了下来。”穆言灵说,1937年南京沦陷时,林查理与20多位西方人士选择留下,筹建南京安全区国际委员会,他们顶着日军压力抗议暴行,把妇女和儿童护在身后,用坚守对抗黑暗。

美国传教士富品德的家族故事,同样令人动容。今年4月,穆言灵带富品德的孙女苏珊回到鼓岭,重述那段往事:抗战时,富品德的儿子布鲁斯·海耶斯和穆蔼仁一样,在厦门当海岸观察员。一次任务中,为保护平民,他冒险拆除日军炸弹,不幸被炸伤手指。万幸的是,一位中国医生全力救治,帮他保住了大部分手指——这份恩情,被布鲁斯写进家族信件与回忆录,记了一辈子。

越是深挖,越多名字从历史深处走来:加德纳家族的哈罗德·加德纳、华雅各家族的哈里·沃利、柯志仁家族的莫里斯·卡德威尔,在二战期间先后加入飞行队,驾驶战鹰冲上云霄,在枪林弹雨中守护和平;华惠成的儿子身为美国海军舰载俯冲轰炸机中尉,1945年在坊之岬海战中,为掩护友机,向日军驱逐舰发起自杀式攻击,壮烈牺牲;熟悉福州方言的范哲明,加入美国海军陆战队后,特意编写福州话手册,帮战友在紧急时向中国百姓求助,后来他见证了日本投降,胸前的铜星勋章,闪耀着正义的光芒。

这些名字,串起了一段共同的抗战记忆。铭记他们,是为了带着这份勇气继续前行。当正义的旗帜扎根时间长河,下一个十年、下一个百年,该如何守护这份记忆?

以穆言灵为代表的“鼓岭之友”,早已接过了接力棒。鼓岭旅游度假区管委会正与穆言灵、林轶南等人一道,继续挖掘鲜活的抗战故事,推动更多鼓岭抗日志士的名字登上英名墙——让这些跨越国界的情谊被永远铭记,让这段共同的抗争史,凝聚起守护世界和平的力量。(记者 朱榕 谢星星)

下一篇:闽清金沙大桥竣工通车