“倩倩”:优绩的完美产品,照见你我共同的默许

「倩倩,不过是优绩主义驯化出的“完美产品”,在她那令人不适的谦逊表演下,映照的是我们共同身处、并时常被迫合作的社会生存法则」

网络扮演类型的短视频层出不穷,一种针对“优等生”的另类模仿秀却异军突起。

一位名叫“几两”的抖音博主更新了“倩倩她们班的故事”,该合集的抖音播放量已达到1.45亿,博主通过台词和微表情塑造了几个学生时代的经典形象。

其中,核心主角“倩倩”学习成绩优异、却常在被老师夸赞时故作尴尬,她聪明漂亮、为自己塑造“完美人设”,却总让身边的同学搞到一丝微妙的不适,她的过度自谦和引人注目的“迷惑行为”让网友直呼“窒息”。

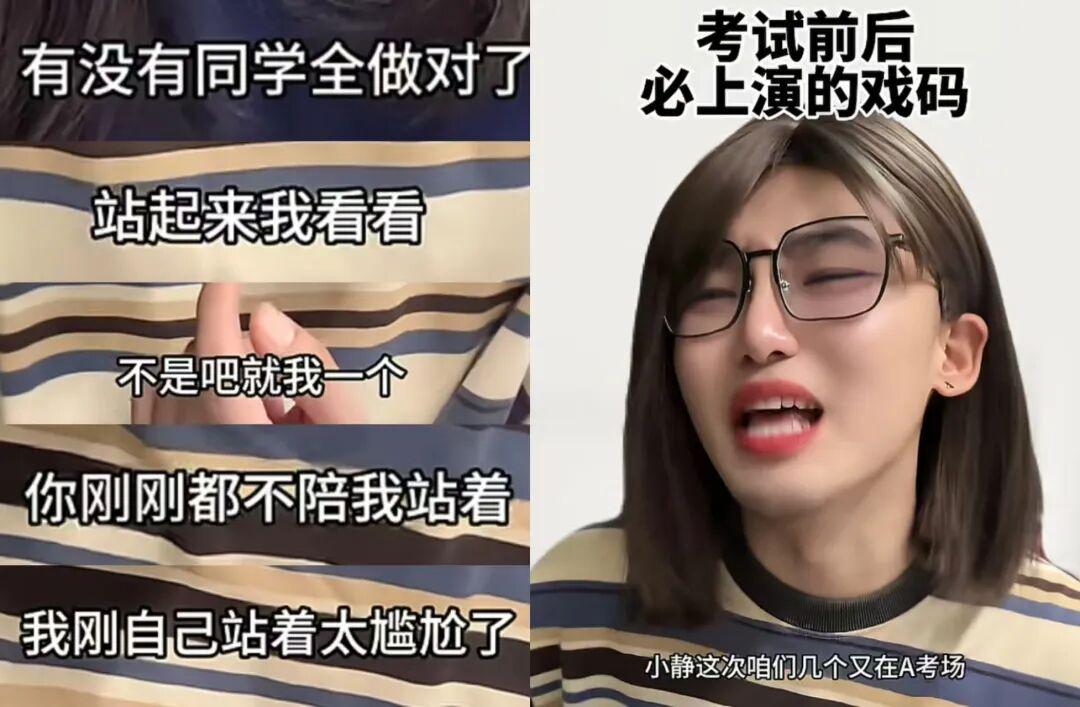

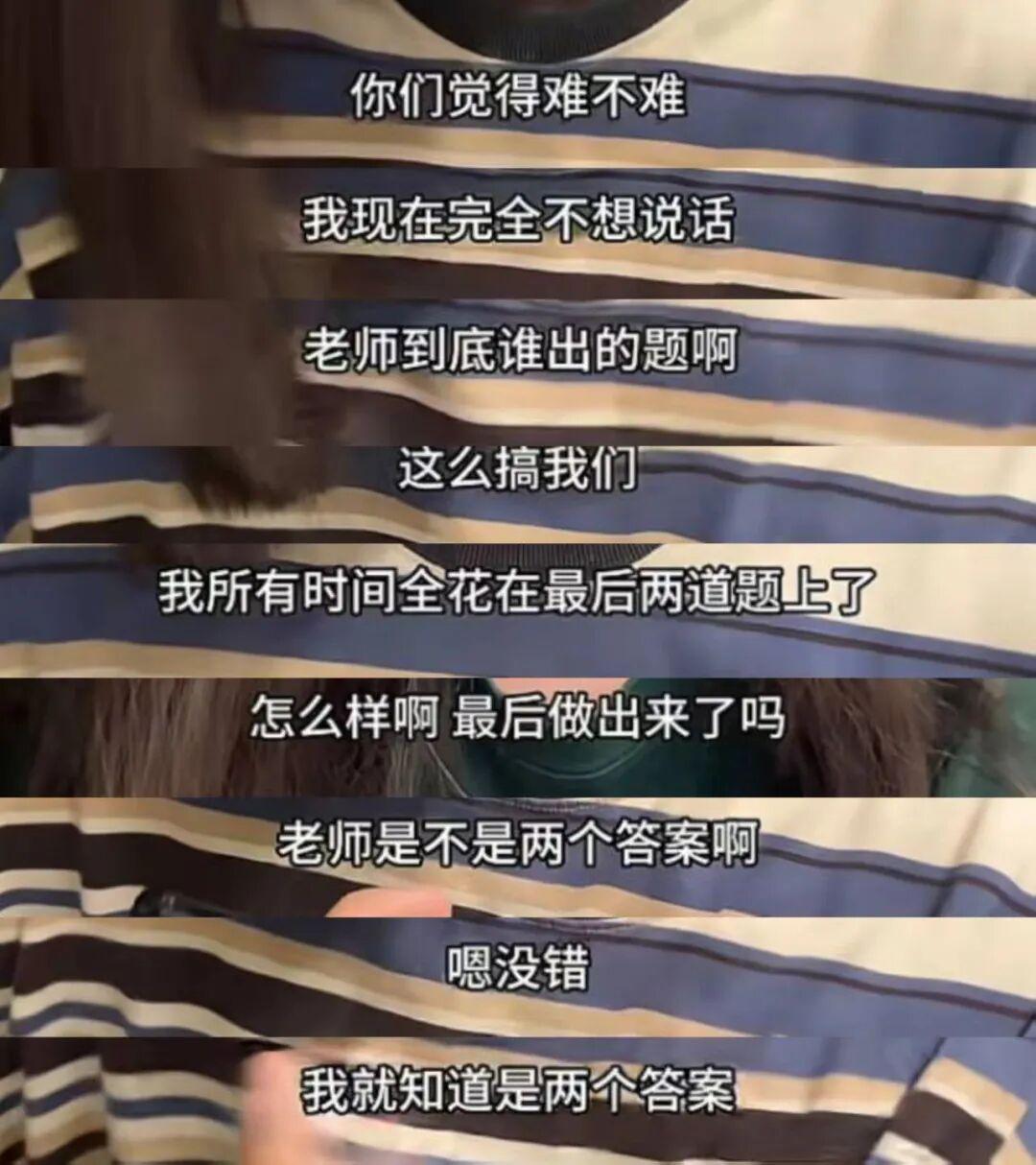

(博主“几两”扮演“倩倩”短视频下的评论)

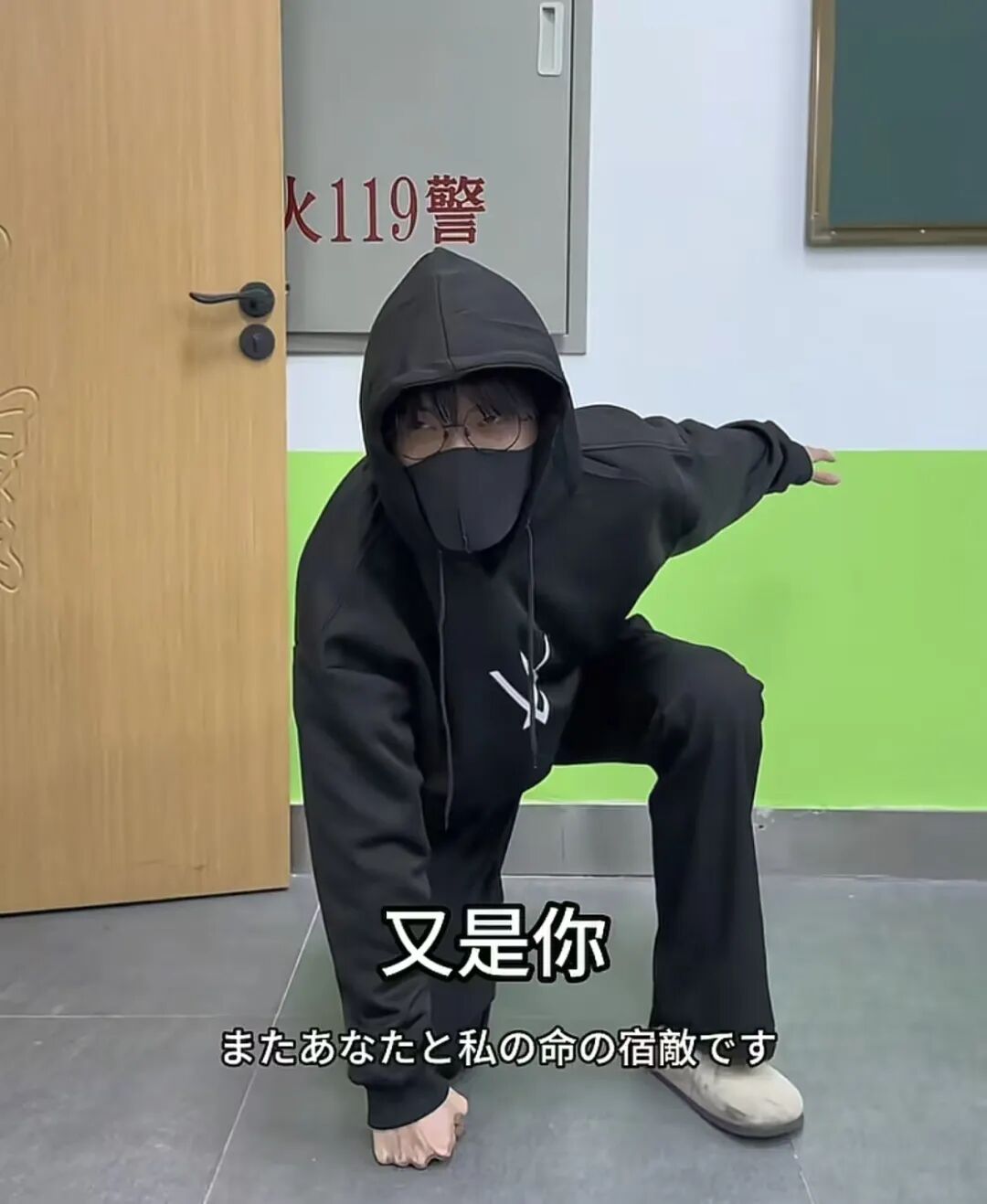

吊诡的是,同样都是班级“显眼包”的存在,近期火起来的另一个角色——“嘉豪”,他故作神秘、虚空打碟、雨中漫步,他挑战规则,却显得有些笨拙,从而制造了纯粹的喜剧效果,因而引起的是戏谑、玩梗和网友们的看乐子心态。而博主“几两”所扮演的“倩倩”却实实在在让网友们感到憋屈。

(“嘉豪”经典形象,图源自抖音博主“杨烟”)

她看似谦虚,实则炫耀,我们一边讨厌她故作谦逊,一边认可她的利他价值,“倩倩”是优绩主义、功能价值被拥趸的结果,我们也在这场被迫的竞赛里对自己不断消耗,与“倩倩”不停厮杀。

1

厌弃“倩倩”:谦虚式凡尔赛与集体不适

“倩倩”是班级里的优等生,按照常理她不缺同学和老师们的关注,但她仍为了得到更多关注而做出一些戏剧化的举动,这些博取更多关注的努力引起了很多人的反感。她在不经意间展示自己的优秀,面对他人的称赞假装尴尬,利用这种“谦逊的表演”最低成本地拉动关注。

(倩倩“谦逊的表演”)

不巧的是,热爱“谦逊的表演”的“倩倩”距离我们太近了,几乎大部分人都在学生时代成为“倩倩”塑造人设的NPC,她优秀而谦逊的人设必须依赖“比较”才能生效。而我们,就在不知不觉中成了她比较体系里的坐标,在这个过程里我们好像失去了自己的主体性。

“倩倩”之常见,让我们无法忽视她的人设表演中给我们带来的“主体性丧失感”。

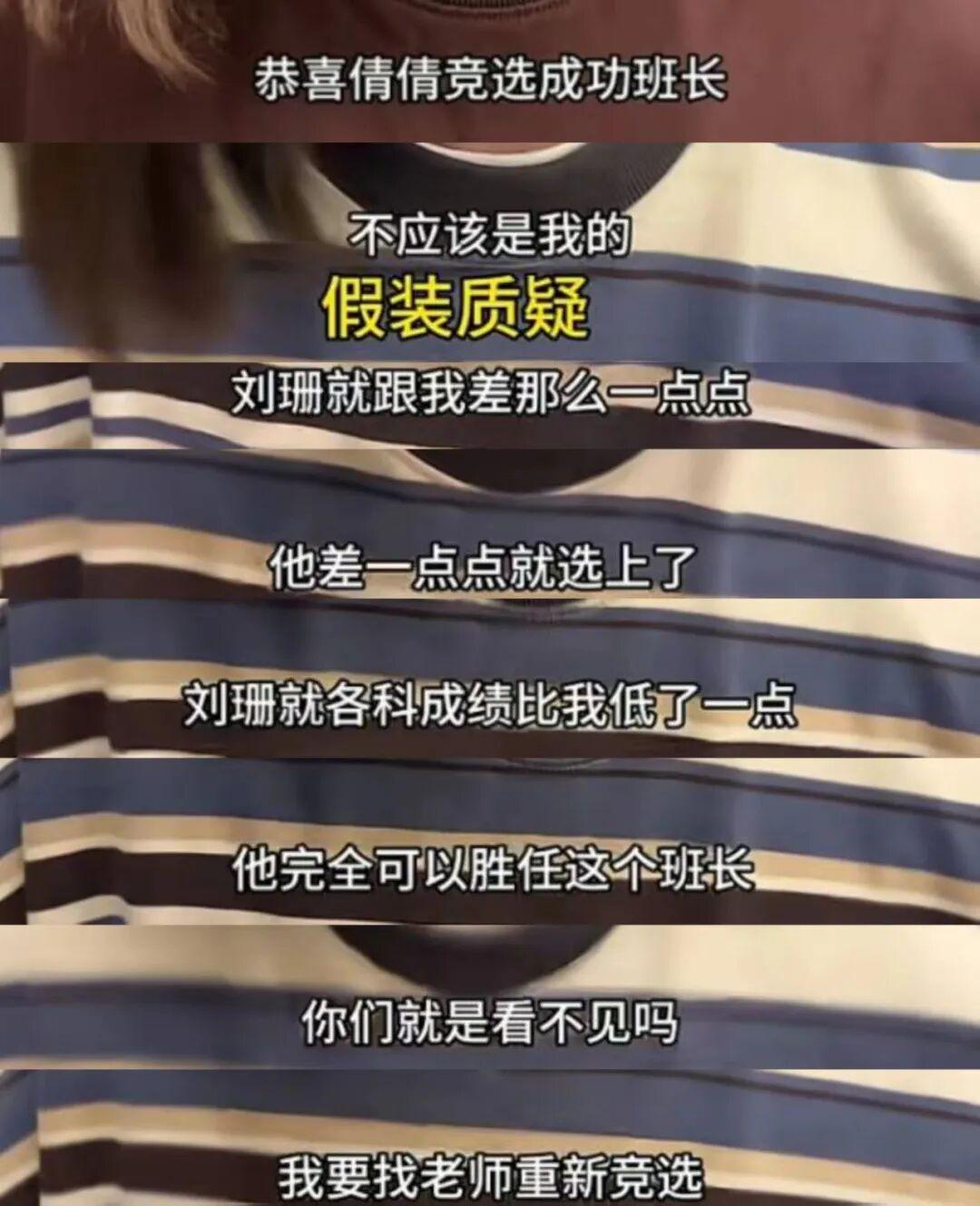

(网友揭露了“倩倩”角色的常见)

可“倩倩”为何要选择“谦逊的表演”呢?

“倩倩”可能并未意识到,她追求了两个自相冲突的目标:一方面,她期望自己能够在这条食物链顶端受人敬畏,另一方面,她也渴望同学们的喜爱和认可。换言之,“倩倩”渴望通过炫耀自己的优秀而受到敬畏,却不想为自己的直接炫耀而付出“被讨厌”的代价。

炫耀行为能够迅速提高炫耀者的社会地位,迫使他人成为自己的背景板,但炫耀也往往和“骄傲”“自负”等负面词汇联系起来,我们的社会崇尚优秀,但我们的集体潜意识里也深深烙印着“木秀于林,风必摧之”的训诫。

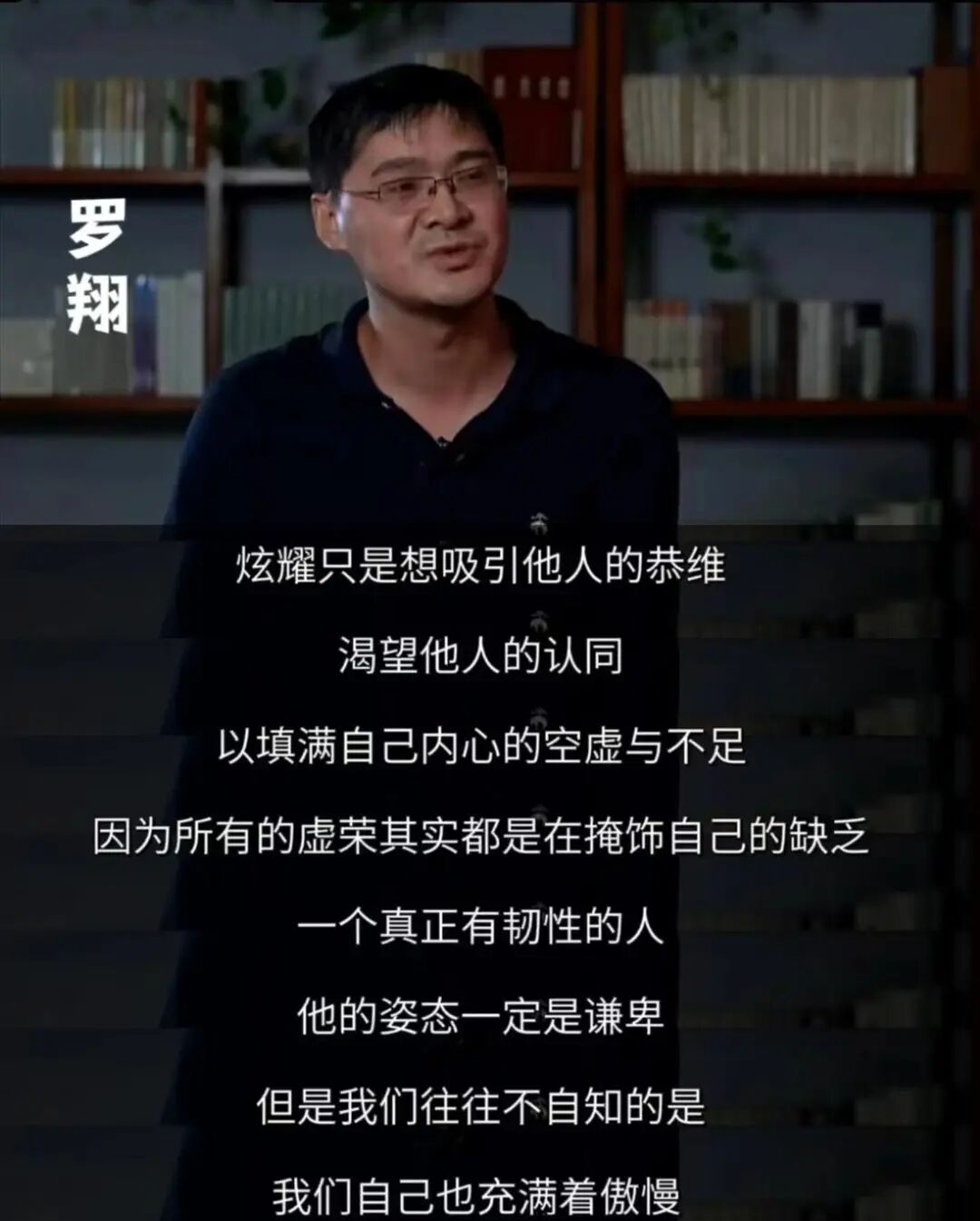

(图源自小红书博主“沐忻”)

因此,“倩倩”选择了一个别扭的方案——用“谦逊”来为自己的炫耀找一个有理有据的出口。更何况,她通过这种接近于虚伪的谦逊,能够得到一个进可攻退可守的生存空间。成功了,她是“优秀且谦逊”的典范;失败了,她也能退回到“我本来就没在意”的保护壳里。

然而,同学们的“雷达”远比她想象中敏锐,过度表演的谦逊,反而不如不加掩饰的得意来得坦坦荡荡。

回过头看,同样在互联网上引起热议的另一“班级显眼包——“嘉豪”的“中二行为”虽然引起戏谑却并未像“倩倩”一样被强烈厌恶。这似乎违背常理——“倩倩”是优生,往往是被喜爱的角色,“嘉豪”是“中二少年”,常常是被嘲弄的角色,为何“倩倩”引起的网络情绪反而更负面呢?

原因在于,“嘉豪”活在自己的世界里,跳出了学生时代主流的竞争赛道。而“倩倩”并未试图反抗学校里那一套“成绩”“排名”的优绩主义评价系统,她在这个系统中如鱼得水、乐在其中。

2

制造“倩倩”:功利性容忍和集体默许

尽管博主“几两”的评论区玩梗让“倩倩”撞大运汽车的评论不少,但也有一些评论让我们找到另一个看待“倩倩”的角度。

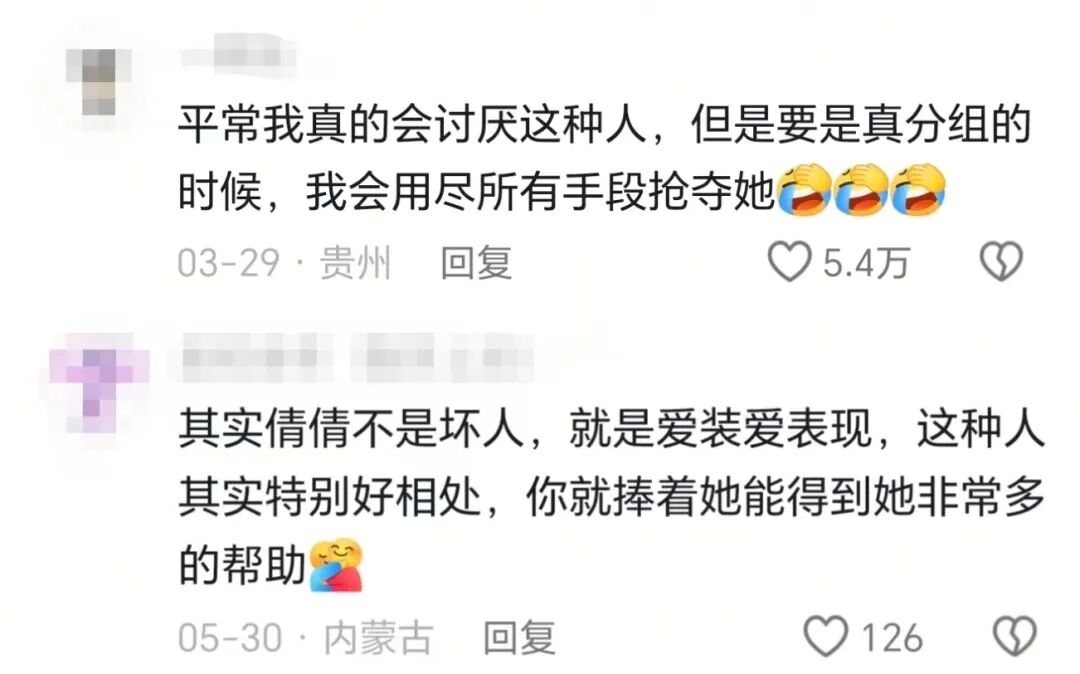

(网友对于“倩倩”别样的看法)

在高度竞争的社会里,我们逐渐形成了一种以“功能价值”为核心的新型人际评判标准,并学会了“功利性容忍”,也就是:只要一个人能够为我们带来足够多的利益,那么相比之下,其性格上的瑕疵就显得无足轻重、可以忍耐了。

这不是圆滑,而是一种务实的生存策略。现代社会更看重“你能带给团体或带给他人多少价值,创造多少绩效”,而个人的性格瑕疵只要不影响功能价值的创造,就可以被悬置和容忍。

“功利性容忍”心态的出现反映出的是:我们很多人越来越看重“务实”和“有用”,这种“用处优先”生存本能甚至影响到了社会交往。倩倩没有受到绝对的厌恶,正与这种社会生存规则相关。

她有实力——在信奉优绩的社会里,实力是最好的护身符。她也有“利他价值”——如果她只炫耀而不付出,人们对她的态度可能会纯粹得多。

显而易见,在这场我们与“倩倩”的容忍和厮杀中,优绩主义才是那个始作俑者,桑德尔在《精英的傲慢》一书中曾对优绩主义做出了解释:优绩主义认为个人能力和努力是通往成功的唯一标准,宣称“只要努力,就能成功”,但事实上成功并非如其所言,优绩主义此番论调反而加剧了成功者与失败者的矛盾。

(图源小红书博主“时间折叠”)

化用到学生时代的我们身上,可以解释为,每个学生所擅长之处并不相同,学校里却只有一个评价指标——成绩,成功的定义被狭隘化,升学名额这类资源依旧紧张,在标准单一、资源有限的情况下,我们学会了追求可量化的“功能价值”,并为此心甘情愿牺牲情感体验——进行“功利性容忍”。

但在这场针对“功利性容忍”的剖析之中,我们或许还可以再换一个角度:“倩倩”的诞生,是否也与这种“功能价值”至高无上的社会系统有关?

“倩倩”同我们一样,被浸泡在绩效至上的社会体系里,只不过我们与“倩倩”分化成了不同人群。我们和她都懂得“功能价值”的地位高于性格瑕疵。只不过,我们在学会“容忍”强者的瑕疵时,她选择直接成为那个“被容忍的强者”。

或许这才是“倩倩”现象背后值得我们思忖的一部分:我们反感“倩倩”,我们也认可“倩倩”,但我们又何尝不是塑造“倩倩”的共谋者?

(有网友表示在“倩倩”身上看到曾经的自己)

那条区分“我们”和“她”的界线,其实模糊得让人不安。在某一刻,我们是否也曾渴望被关注?是否也曾用看似不经意的方式,展示过自己的优秀?

“倩倩”只是将我们内心深处那些幽微的、被理智与道德压抑着的虚荣与渴望,放大并戏剧化地表演了出来。我们与她,是“五十步”与“百步”的区别。

博主“几两”对“倩倩”的夸张演绎,或许照见了我们不愿直视的虚荣心理。当我们看到倩倩时,不由得出于内在道德的审视而隐隐战栗——“我偶尔也会这样”。我们讨厌的,或许正是从她身上看到的那个,自己也不愿承认的影子。

3

“倩倩”与我:被优绩塑造的“假想敌”

“倩倩”像一根刺,不仅扎破了社会现象的泡沫,也触到了我们每个人内心的暗礁。我们对“倩倩”产生的复杂情绪,或许源自一个更熟悉的身影——那个父母口中“别人家的孩子”。

当“倩倩”出现时,我们发现自己被拉到了一场无形的竞赛:相同的年纪,相似的环境,为何她能“赢得如此轻松”?她的优秀,不仅反衬出我们的平凡,更让我们开始怀疑自身努力的价值。这种由比较带来的复杂心结,远比单纯的嫉妒更深——它让我们把对外部标准的不满,最终转向了对自己的攻击。

(图源小红书博主“自吾疗愈”)

但现如今,当我们冷静下来重新审视我们与“倩倩”的关系,不难发现无论是我们,还是“倩倩”们,都是在懵懵懂懂之间被迫拉进同一场没有结果的比赛里,并被塑造成了敌人。

在家庭里,我们可能都听过父母那句:“你怎么不和那些好的人比?”,在学校里,我们可能听过老师那句:“你们看看人家xxx,向人家多学习学习”,甚至在聊起明星八卦时,我们都极有可能听过或者说过:“虽然xxx争议颇多,可她/他有实力就好。”

我们与“倩倩”之间的比较不但是被迫,且是永无止境的,无非是比较的内容会从“成绩”变成毕业之后的“薪资”、结婚后的“孩子”、退休后的“财富积累”,活着的每一天都是被比较与竞争的赛程。

(图源自小红书博主“nobodycouldknow”)

当我们太执着于世俗意义上的成功,那些求而不得的挫败,就会变成对自己的厌恶。渐渐地,我们甚至会内化出一个观念:优秀的人理应被喜爱,如果谁讨厌他们,那一定是因为嫉妒。

当优绩被奉为圭臬时,连情感上的不适都失去了被表达的自由。

今天的我们重新看到“倩倩”时,或许已经脱离校园的单一评价体系,用戏谑或玩味的目光打量着这个曾在学生时代叱咤风云的优等生。但是当这场集体审视从单纯的批判转向情绪复杂的共情,我们不难发现:“倩倩”,不仅是一个戏精同学而已,更多时候,她像一面镜子。

我们透过她,照见了渴望被看见和害怕被孤立的个体困境,照见以务实为主的社会生存法则,照见自己内心偶尔虚荣、或偶尔迷失的少年自己。我们批判“倩倩”,或许正是因为在她那面略显夸张的镜子里,照见了此刻正在努力表演、不敢松懈的自己。

这场“观看”从未止步于少年时代。学生时代的竞争关乎成绩,而成年世界的竞争关乎生存与生活的全部。“被认可”的渴望与“怕被边缘化”的恐惧,从未消失,只是被包装得更加体面,也更加沉重。

(图源自小红书博主“边醋”)

因而,这场讨论的终结,不是对某个人的审判,而是一场自我叩问:我们是否也曾在自己所处的舞台上不自觉地扮演过“倩倩”?又是否在沉默和容忍中,成为这些游戏规则的合谋者?

在经历了对“倩倩”的思考后,我们或许能够逐渐认识到:与世界、自我的交往是一场复杂的修行。想要在崇尚优绩的洪流中,找到属于平凡人的价值,或许需要我们在自己内心筑起一座不随波逐流的灯塔——认可自己的独特,珍视无法被简单衡量的价值。

当我们能建立起不依附于外部评判的自我价值——我们便在这优绩主义的洪流中,为自己找到了一片不可撼动的精神高地。这不仅是对学生时代的告别,更是我们赠予成年自己的礼物。

(图片素材源于网络)