对不起我弃剧了,《依依向北风》拍的又假又离谱,导演你咋想的?

1

前言

2

偶然刷到央视八套正在播出的新剧《依依向北风》,一听是讲知青下乡的年代题材,我立刻来了兴趣,点进去就追了起来。

3

4

毕竟之前《人世间》《山海情》这类作品太打动人了,真实得像从历史里走出来的故事,看的时候总被牵动情绪,时而落泪,时而会心一笑。

5

当时还满怀期待:央视频道出品的年代剧,品质应该有保障吧?没想到,硬着头皮看完两集后,直接选择退出不再继续。

6

7

脑海里只剩下一个念头:这演的是什么?虚假又荒唐,导演拍摄时究竟有没有考虑过观众的感受?

8

并非我刻意挑刺,翻看平台评论区,批评声铺天盖地,很多观众的想法和我不谋而合,甚至有人直言“赶紧撤档别播了”。

9

10

这部剧的问题多到无法忽视——从剧情设定、服装道具到演员表现,几乎没有一个环节能让人觉得贴近那个真实的年代。

11

如今拍一部年代剧,能不能真正投入一点诚意?

12

13

一、狗血堆成山,逻辑全飞走

14

《依依向北风》打着“还原知青岁月”的旗号,可每一个细节都透露出浓浓的虚假感。

15

16

开篇就是一场情感风暴扑面而来。

17

女主角盛雪竹与闺蜜曲芳菲,竟然同时爱上了同一个男人乔正君。

18

更戏剧化的是,曲芳菲早已与乔正君相恋,却因顾及姐妹情谊主动提出分手。

19

20

随后情节急转直下:她发现自己怀了孩子,被迫假结婚、生子、经历难产……

21

一连串高强度的情感冲突,仿佛在用“狗血浓度”挑战观众的心理承受力。

22

23

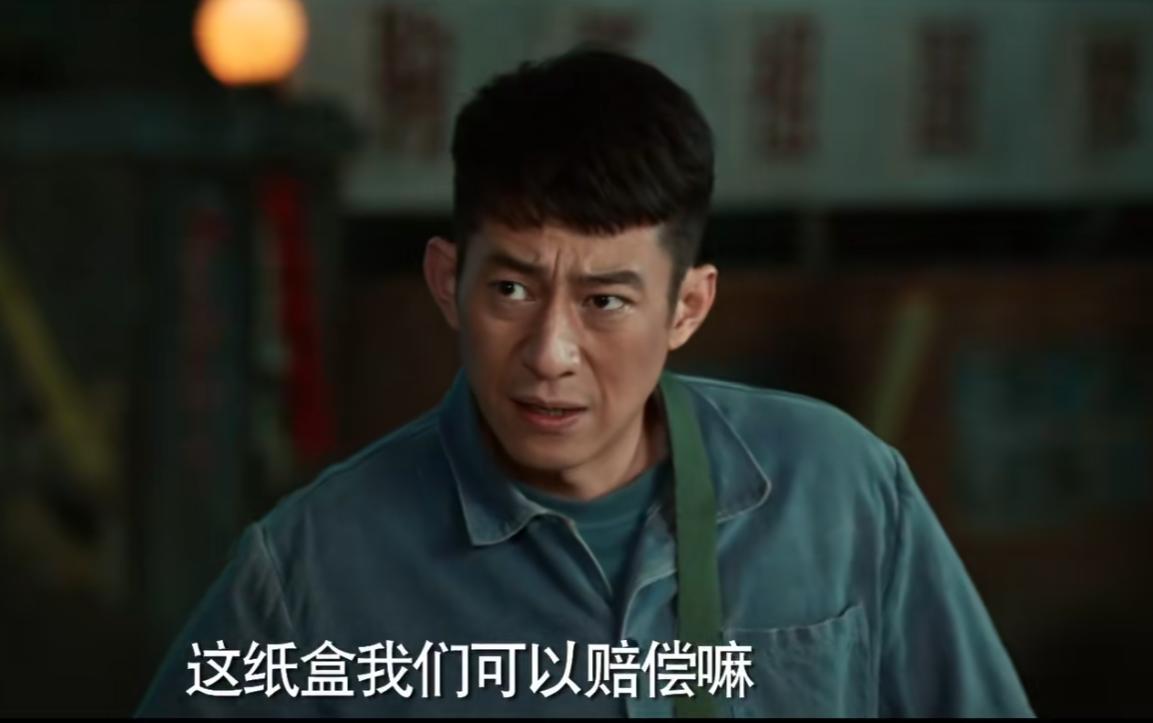

另一个令人瞠目结舌的情节是,男主角俞乐山居然在乡下做起鸡蛋买卖,低价收来再高价卖出。

24

这种设定让亲历过那个时代的人感到愤怒。

25

26

“投机倒把”在当年属于严重违法行为,更何况,当时的知青根本没有胆量去从事这类活动。

27

他们顶多是在回城探亲时捎带一些农副产品,自己公开叫卖?那简直是闻所未闻的事。

28

29

更夸张的是剧中“围剿鸡蛋贩子”的桥段。

30

大批公安人员浩浩荡荡出动,追捕一个卖鸡蛋的知青,阵势堪比围捕持枪逃犯。

31

32

一位曾当过知青的网友直言:“那时候一个公社才配一名民警,怎么可能组织这么多人执法?”

33

再加上诸如“未婚先孕遭陷害”“男主靠炒蛋发家逆袭”之类的桥段,越看越觉得离谱。

34

35

难道编剧以为现在的观众没看过真正的年代剧吗?

36

为了制造矛盾冲突,《依依向北风》几乎把所有俗套桥段一股脑塞进剧情。

37

38

更致命的是,整个叙事逻辑彻底崩塌。

39

女主被送去“学习班”,负责的主任竟因为她没送礼,就罚她去扛水泥重物?

40

41

她可是学医出身的女知青,身体如何承受这种体力劳动?而且这群知青还被拉去给干部家里无偿干活,这合理吗?

42

即便当年个别干部存在私心,也不敢如此明目张胆地滥用职权吧?

43

44

看得越多,越觉得这不是一部讲述知青生活的剧,而是披着“年代外衣”的悬浮爱情闹剧。

45

46

二,服化道假的出奇

47

如果剧情勉强还能忍,只要美术和造型足够用心,或许还能留住一部分观众。

48

毕竟年代剧的“氛围营造”至关重要,场景的真实感能极大增强代入体验。

49

50

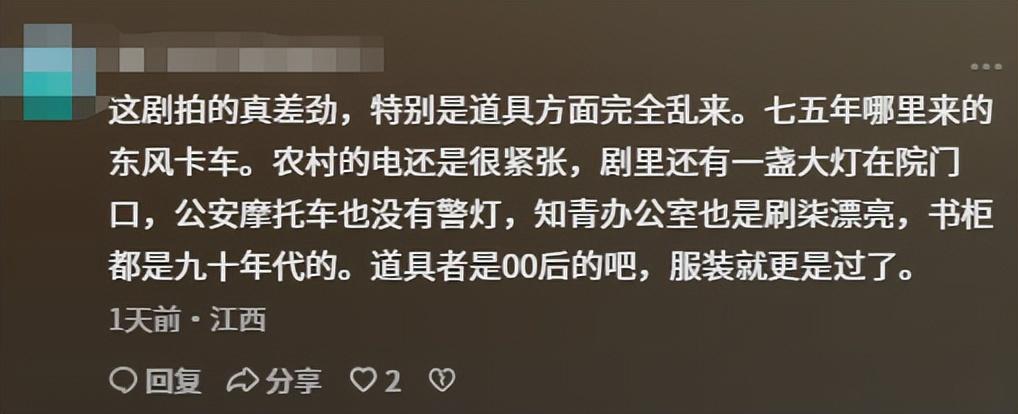

可《依依向北风》的服化道,简直让人大开眼界。

51

这哪里是1975年的农村鲲州市,分明像是精心打造的“知青主题度假村”,整洁得毫无生活痕迹。

52

53

墙面刷得雪白光亮,没有一丝斑驳或剥落,看上去就像刚完工几天。

54

土路平整得如同人工铺设,别说坑洼泥泞,连基本的尘土飞扬都没有。

55

就连守林人的小木屋也异常精致,木材光滑发亮,窗户透净如新,活脱脱现代民宿风格。

56

别说七十年代了,现在普通乡村都难见到这么讲究的房子!

57

58

最离谱的是“黑市交易”那场戏,头顶挂着高亮度灯泡,照得整个场面通明敞亮。

59

群众演员穿着崭新的衣服,站姿笔直,秩序井然,完全没有地下交易应有的隐蔽与混乱。

60

61

有网友调侃:“这不是黑市,这是农贸市场开业庆典。”这话真是一针见血。

62

还有知青戴着手表、骑着自行车出场的画面,更是让人难以置信。

63

64

在那个年代,手表、自行车、缝纫机被称为“三大件”,普通家庭都很难拥有,一个下乡青年哪来的经济条件配备这些?

65

女主盛雪竹的表现更是夸张,身穿洁净如新的蓝布衫,头发梳得一丝不苟,脸上涂着鲜艳口红,妆容精致得像是要去参加选美。

66

67

其他知青的衣服也都崭新无比,袖口裤脚不见磨损,连个补丁都找不到。

68

反观《山海情》中的细节:碗有缺口,衣服打补丁,鞋底磨破,处处体现生活艰辛。

69

那才是真正的年代质感。

70

71

《依依向北风》却用过度滤镜抹去了所有粗粝的真实感,场景干净得不像人间,道具崭新得如同展览品。

72

三、演员老气横秋

73

服化道失真尚可容忍,但演员的整体状态成了压垮观感的最后一根稻草。

74

不是针对某位艺人,而是他们的年龄、气质与角色完全错位,看得人频频出戏。

75

76

男主鲁诺今年将近四十岁,却要饰演年仅十七岁的下乡青年俞乐山。

77

高清镜头近距离捕捉时,眼角细纹、面部松弛一览无余,丝毫看不出少年应有的青涩朝气。

78

79

表演方式单一,情绪表达全靠皱眉瞪眼,堪称“表情包式演技”。

80

台词念得机械呆板,毫无情感流动,听起来像在背诵课文。

81

有网友戏称他“演的不是知青,是刚做完保养的包工头”,这个比喻实在贴切。

82

83

女主菅纫姿现年三十四岁,出演十几岁的少女角色,同样存在严重年龄违和。

84

她在剧中的形象:皮肤细腻、妆容考究、衣着整洁、语气温柔,完全不像一个奔赴艰苦农村的知识青年。

85

86

女二张可盈二十八岁出演少女角色,也没好到哪儿去。

87

脸上粉底厚重,口红色泽刺眼,整体形象宛如都市娇小姐,毫无乡土气息。

88

演技方面也流于表面,争执时只会提高音量,哭泣时固定仰头四十五度角,缺乏层次与真实感。

89

90

整部剧的演员阵容,更像是“穿上知青服装的都市偶像”,而非深入生活的角色化身。

91

既不符合人物年龄,演技又跟不上节奏,全靠“装嫩”和“摆拍”撑场,观众如何信服他们是那个年代的年轻人?

92

93

四、拿年代情怀当幌子,消费回忆

94

归根结底,剧情虚假、美术失真、表演空洞的背后,反映的是创作团队态度的敷衍。

95

96

他们并非真心想呈现一段值得铭记的历史,而是借“知青下乡”这一敏感题材,蹭一波“怀旧热潮”,包装一部吸引流量的情感大杂烩。

97

导演与编剧似乎从未深入调研那段岁月,对知青的真实处境几近无知,只能依靠想象胡编乱造。

98

99

他们误以为只要加入“下乡”“黑市”“三角恋”等关键词,就能称之为“年代剧”。

100

至于情节是否符合史实、细节能否经得起推敲,则完全不在考虑范围之内。

101

102

有亲身经历过那段岁月的观众评价:“这剧是对知青群体的侮辱。”这句话虽重,却不无道理。

103

剧组将一代人的苦难记忆当作狗血剧情的背景板,既不尊重历史,也不尊重那些真实付出青春的人们。

104

更有观众指出,整体制作极其潦草,仿佛认为观众容易糊弄。

105

106

服装道具随意使用新品,场景布置干净整洁,连最基本的“烟火气”都缺失。

107

演员选拔只看重外形,不在乎是否贴近角色,更不要求体验生活。

108

剧本编写更是懒惰,把陈旧套路反复拼接,根本不顾逻辑自洽。

109

110

他们似乎笃定只要有“央视播出”的招牌,加上“年代剧”的外壳,就能赢得收视率。

111

但他们忘了,今天的观众早已今非昔比,看过《人世间》《山海情》这样用心打磨的作品,怎会轻易接受这种粗制滥造的产物?

112

113

结语

114

不是观众对年代剧要求太高,而是某些剧组太过懈怠。

115

116

我们渴望看到的,是充满真实质感的年代画卷,是能让我们触摸到过去温度、感受到人性力量的故事。

117

这个时代早已不再是“靠题材就能爆火”的简单时期,观众的眼光越来越敏锐。

118

是否真诚投入,有没有认真对待创作,大家一眼就能分辨出来。

119

120

希望相关导演与制作方能够深刻反思:拍摄年代剧,绝不仅仅是搭几个布景、找几位演员那么简单。

121

它需要敬畏历史,尊重观众,更需要拿出真正的匠心与诚意。

122

最后想问一句:你有没有追过《依依向北风》?是不是也觉得剧情虚假、脱离现实?

123

124

或者你心中有哪些值得推荐的优质年代剧?欢迎来评论区分享交流!

125

信息来源百度百科《依依向北风》

126

127

[免责声明]为提升文章可读性,细节可能存在润色,文章内容、图片来源于网络,此文旨在倡导社会正能量,无低俗等不良引导,仅个人观点,请理性看待。如涉及版权或者人物侵权问题,请及时联系,我们将第一时间删除内容!如有事件存疑部分,联系后即刻删除或作出更改!