《甄嬛传》此套餐,历史上真存在吗?清宫医案为你揭秘真相!

闻香不孕、膏药堕胎、太医秒变背锅侠……《甄嬛传》里这些令人头皮发麻的桥段,在真实的清代后宫到底能不能实现?

《甄嬛传》中,雍正帝给妃子年世兰的“欢宜香”堪称不孕神器,安陵容送给甄嬛的“舒痕胶”堪比堕胎良药,后宫仿佛开启“堕了么”订餐服务——只需一声令下,即刻送货上门。

这些让人脊背发凉的情节,有几分真实?当我们翻开清宫医药档案、太医手稿和历史记载,却发现真实的历史比戏剧更加严谨也更加复杂

别看太医在剧里动不动就“微臣无能”,真实历史上的太医院,堪称古代最强医疗天团。

这个国家级医疗机构下设九大专科:大方脉(内科)、小方脉(儿科)、伤寒科、妇人科、疮疡科、针灸科、眼科、口齿科、正骨科——专业细分程度堪比现代三甲医院。

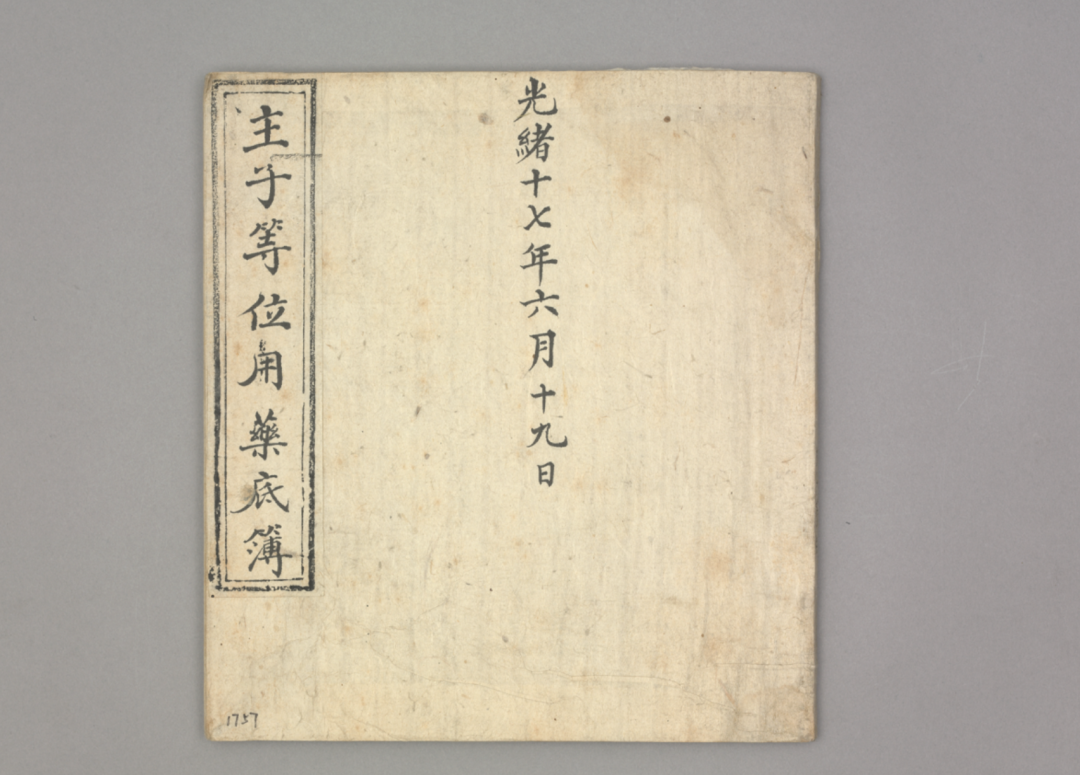

太医看病更不是“一人诊断,全家陪葬”的高危操作。清代实行太医集体负责制:轮值诊脉、多方会诊、共同商议,最后才能确定药方——所有流程还要详细记录在案。

为后宫看病?那更是谨慎到极致!根据《清宫医药档案》记载,太医需“屏息跪诊,详记脉案”诊脉后还要团队讨论,甚至得向皇帝当面汇报诊断思路和用药原理。

剧中“欢宜香”的核心杀伤成分是麝香。中医认为麝香有“开窍醒神,活血通经”的功效,但绝对没有“闻一闻就不孕”的神奇效果

《本草纲目》明确记载:“麝香,通诸窍,开经络,透肌骨。”临床主要用于治疗闭经、肿瘤、难产死胎等症,而且需要达到一定剂量并直接接触才可能起效。

清宫档案中,麝香不仅不是“避孕神器”,反而是急救必备良药。乾隆朝医药档案显示,麝香常被用于制作“苏合香丸”等急救药品,用于中风、昏厥等急症治疗。

真实清宫对皇子、皇女的保护,比电视剧演的还要周到百倍。一旦后妃确诊怀孕,立刻启动名为“遇喜”的顶级VIP保障程序

•专属营养餐:每日饮食由御医审定,专人记录备案;

•医疗天团待命:配备固定太医、产婆、宫女团队;

•行动保护:免去日常请安,减少大型活动参与;

•安全生产:产房严格消毒,专人昼夜值班。

根据《清宫内务府奏销档》记载,嫔妃怀孕后享受的是全程无忧待产服务,从饮食到起居都有详细记录和专人管理。在这种严密保护下,想象中那种随便来碗堕胎药的情节,根本不可能发生。

数据显示,清代后宫的真实情况是:嫔妃们很能生,但孩子很难活。

康熙帝的后妃们共生育55位皇子皇女,其中夭折20位,夭折率超过36%;雍正帝有14个子女,夭折8个,夭折率高达57%;乾隆帝有27个子女,夭折10个,夭折率37%。

这些冰冷数字背后,是天花、新生儿疾病等真实病因,而非宫斗剧中的阴谋诡计。清代皇室的真正敌人不是虚构的宫斗高手,而是落后的医疗条件

那么历史上是否存在有效的堕胎药?中医有一些活血化瘀的方剂可能造成流产,如桃仁、红花、三棱、莪术等药材。

但关键问题在于:使用这些药物需要达到相当剂量并持续使用,绝非剧中那样“一碗见效”。更重要的是,清宫对药物管理极其严格,御药房抓药需多重审核,用药全程记录——妃嫔根本不可能私自获得大量药性猛烈的药材

《甄嬛传》中皇后宜修作为“堕了么”代表,由其触发的宫斗剧情固然引人入胜,但真实历史上的清宫医疗体系却是严谨、科学且制度完备的。太医们不是宫斗牺牲品,而是专业医疗人员;后宫不是“堕了么”服务区,而是有着严格医疗保障的地方。

艺术创作丰富了我们的想象,但历史真相同样值得了解。在没有现代医疗技术的时代,清代太医们用中医智慧构建了一套堪称古代最完善的医疗体系,这或许比任何宫斗剧情都更加震撼人心。

图源:故宫博物院官网

【小提示】文中部分图片来源于网络,版权属于原作者,仅为配图表达。如有问题,请私信联系【松兰书社】小学士说明,万分感谢。转载文章需经【松兰书社】授权。