《子夜归》为何没成为爆款,是输在了最致命的地方|深度

号称S+顶配的《子夜归》,播出后悄然哑火:景气指数未进年度TOP30,峰值靠“竞品退场”才勉强破2。侣皓吉吉的美学、田曦薇的猫妖神颜,为何救不了这部剧?德塔文拆解数据发现:“重制作、轻剧本” 注定是条绝路——没有好故事,再美的服化道,也只是金玉其外,缺乏内涵。

01

《子夜归》走势分析

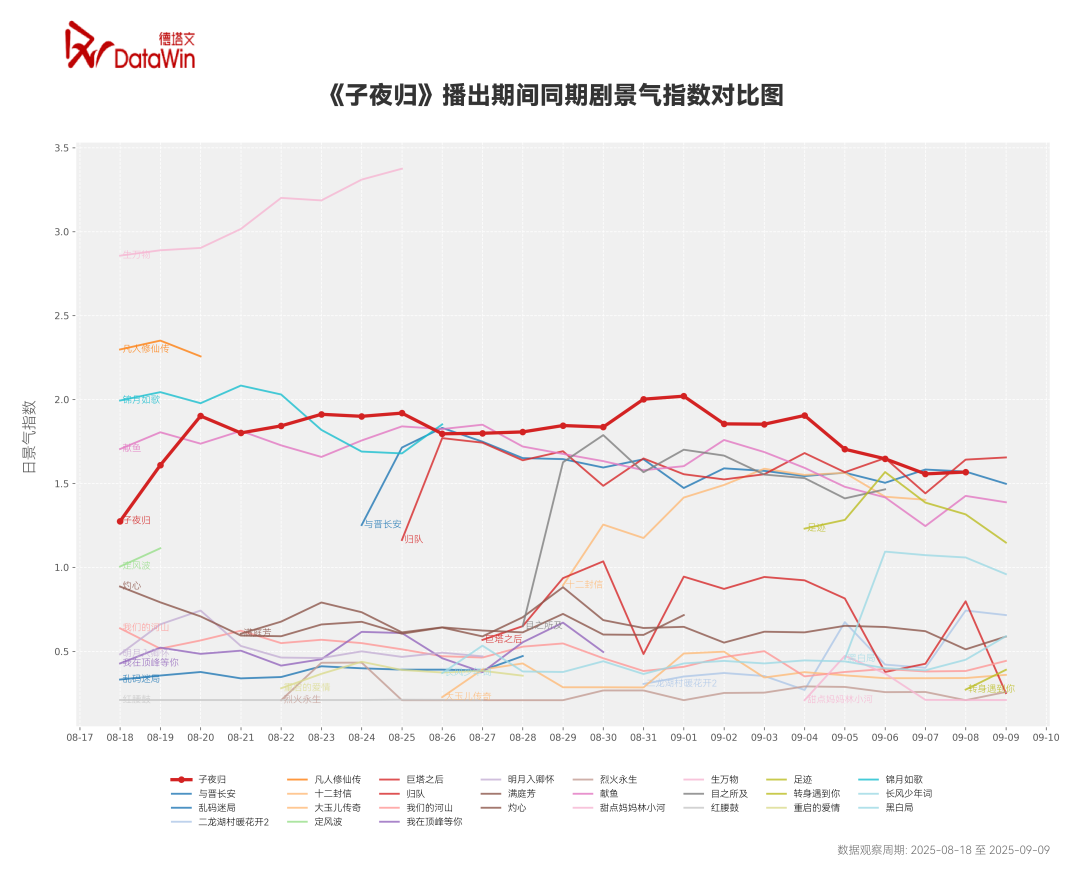

《子夜归》在2025年暑期档末尾的激烈竞争中,凭借侣皓吉吉导演独特的东方志怪美学风格与许凯、田曦薇的演员组合,试图实现差异化突围。然而,分析数据显示,剧集表现未达预期。在近一年播出期景气均值TOP30榜单中,《子夜归》未能上榜,显示其热度水平属于腰部剧集范畴。在同类型竞争中,其表现同样乏力,近一年古装类型剧播出期景气均值排名中,该剧位列第24,处于赛道中下游位置,与头部古装剧(平均景气指数2.3以上)存在显著差距。

图源:德塔文科技

01

同期竞争态势

播出期间,各大视频平台均布局了重点剧集。爱奇艺凭借《生万物》占据绝对优势,优酷拥有《凡人修仙传》和《献鱼》两部古装大剧。腾讯视频则采取了《锦月如歌》与《子夜归》前后脚接档的古装矩阵策略,但古偶受众重叠度高,可能引发了平台内部的用户分流,未能形成合力。

开播期 :

本剧于2025年8月18日开播,市场由现象级年代剧《生万物》与头部古装剧《凡人修仙传》强势主导。本剧起势平稳,首播日市场占有率位列第五,未能形成高开高走的态势,开局即面临巨大竞争压力。

爬升/胶着期:

剧集播出首周,在与同日开播的《献鱼》以及早前上线的《锦月如歌》等古装剧的竞争中,呈现出激烈胶着的态势,热度排名在第三至第五位间反复波动,未能有效甩开竞品,形成稳定的领先优势。

关键节点/拐点:

本剧的热度走势与竞争环境高度相关。《生万物》于8月23日VIP收官后,市场头部压力减弱,《子夜归》热度开始爬升,并于9月1日(《锦月如歌》收官后)达到2.020的景气峰值。这表明其热度峰值出现在主要竞品退场后的窗口期,而非通过自身内容实现对强力对手的超越。

图源:德塔文科技

02

景气走势分析

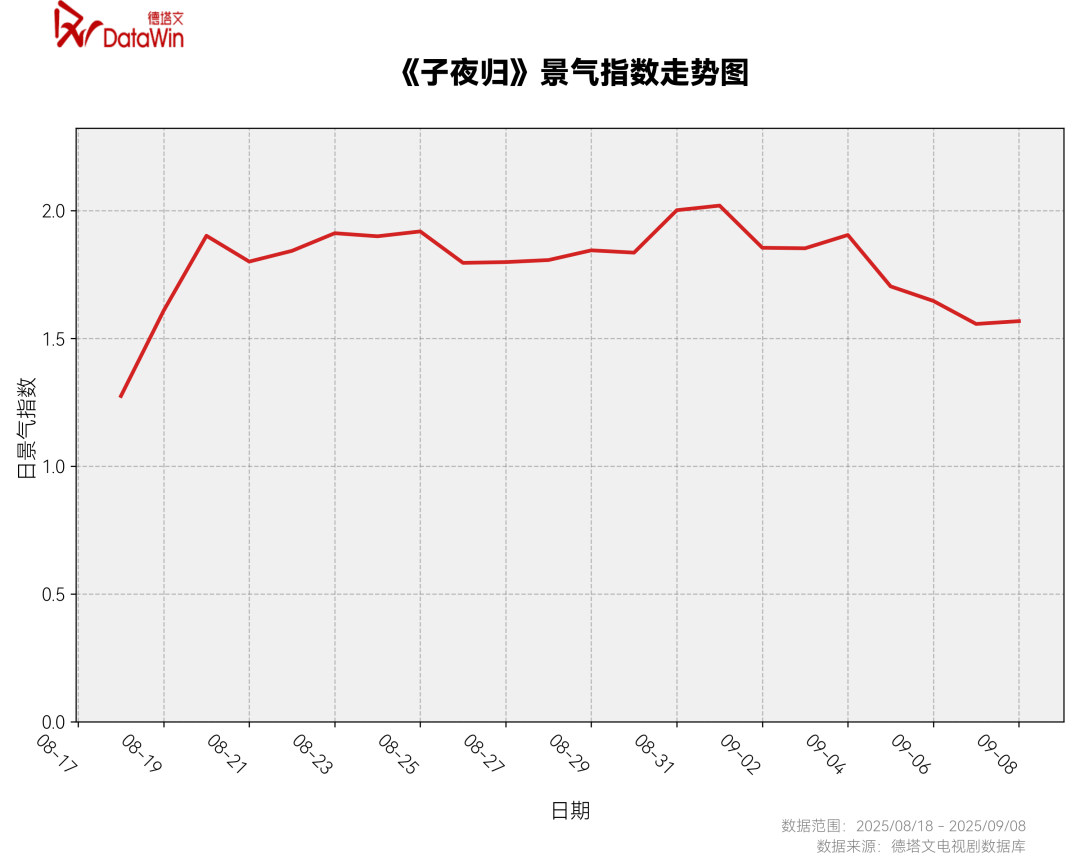

播出前期(8.18-8.24):

首播日景气指数1.275,对于S+级别的制作与流量主演阵容而言,此开局热度仅算及格,市场期待值未能完全转化为开播势能。前期剧情主要围绕男女主身份铺垫(猫公、天师)及单元案件展开,观众讨论焦点多集中于侣皓吉吉导演的美学风格、服化道质感以及田曦薇的“猫塑”造型,但剧情本身的吸引力尚未显现,景气指数在1.9以下平稳波动。

播出中期(8.25-9.03):

此阶段为剧集热度核心发酵期,景气指数长期维持在1.8-1.9区间,显示出稳固的核心观众盘,但始终未能突破2.0关口,破圈乏力。热度峰值2.020出现在9月1日,由“男女主大婚”及“灵魂互换”等强情节驱动。然而,这一峰值在竞品退场后才达成,且仅短暂突破2.0,说明其传播效果未达到预期,未能形成持续的社交话题破圈效应。

播出后期(9.04-9.09):

大结局前夕,景气指数已开始下滑。VIP收官日(9.7)景气仅为1.557,未能形成收官高峰,反而呈现疲软态势。观众反馈集中于对大结局仓促、部分角色(如玄蛇)下线草率的负面评价,结局未能有效拉动热度,长尾效应不足。

图源:德塔文科技

03

口碑趋势解读

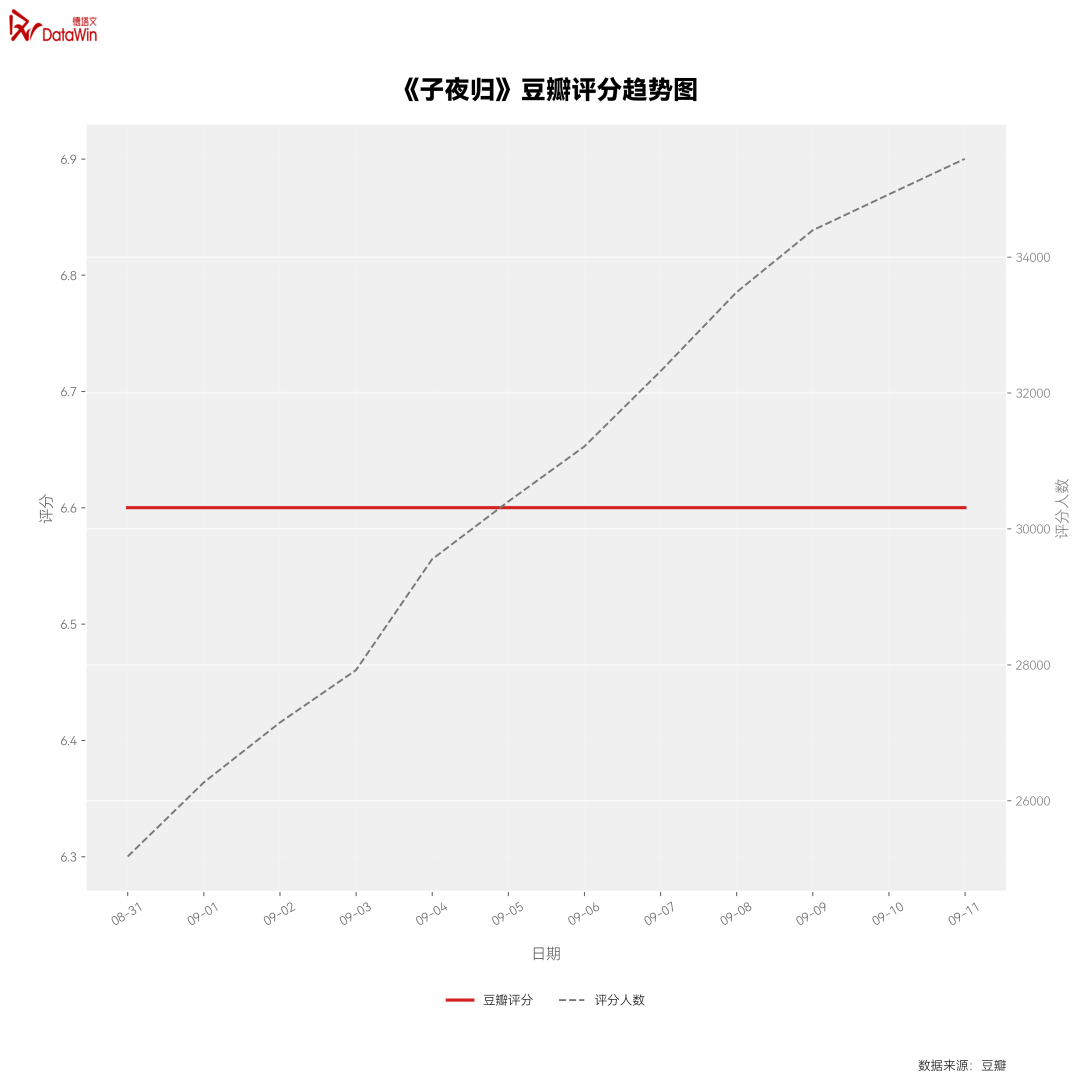

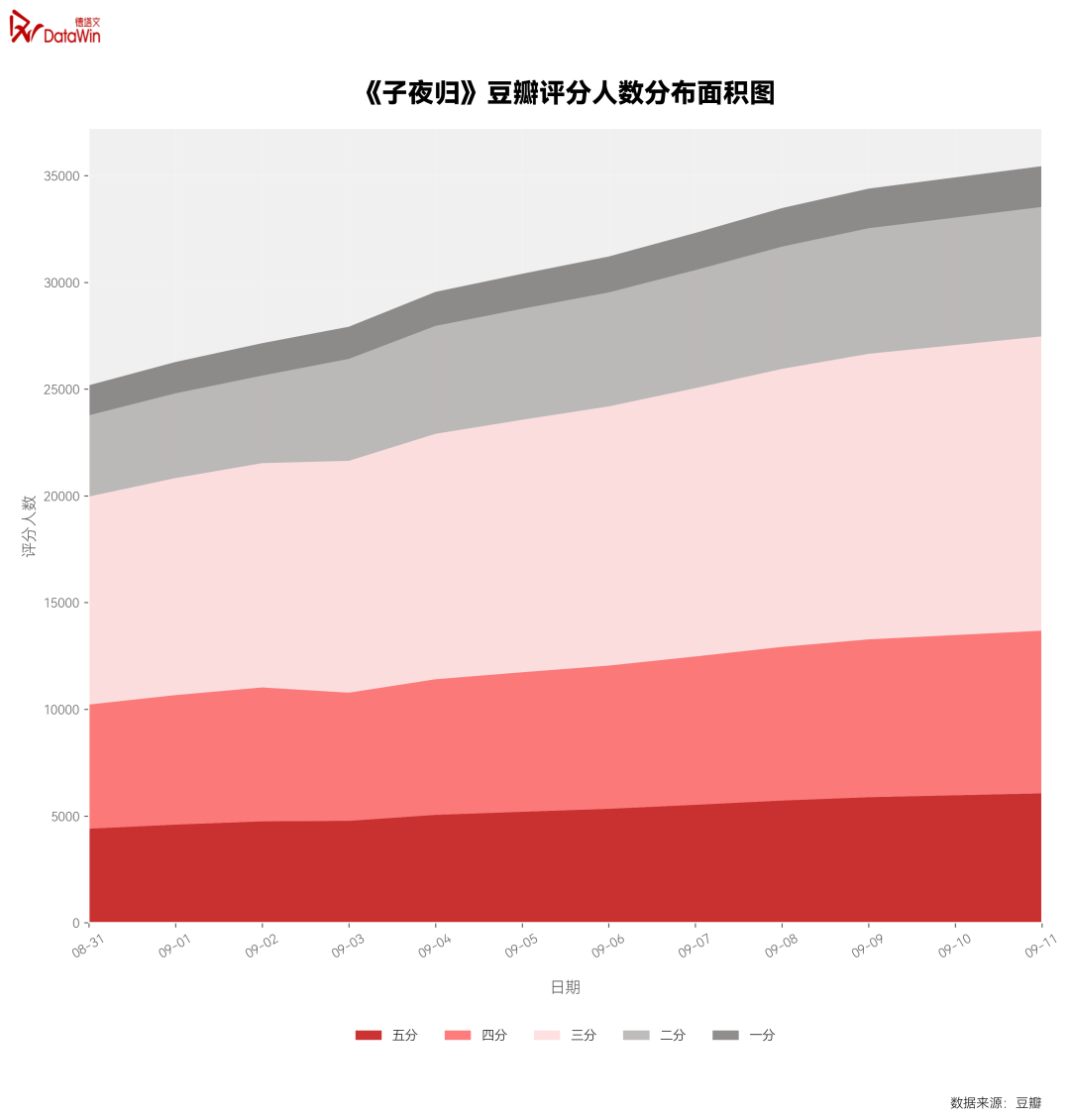

本剧口碑呈现典型的“高开稳走”走势。开分6.6分,收官稳定在6.6分,共有3.5万人参与评分。这一评分人数对于S+配置的剧集而言显著偏低,印证了其“不叫座”的市场表现。口碑全程保持稳定,未出现关键转折点,表明剧集受众构成稳定,主要为早期入场的路人观众,未能吸引大规模新观众或引发极端情绪的“粉黑大战”。

整体而言,本剧获得了一个真实但平庸的口碑。其评分结构健康,证实了略有叫好(豆瓣6.6分)的基础。然而,极低的评分总人数暴露了其在吸引观众层面的严重不足,导致“不叫座”的局面。核心原因在于,剧集虽拥有精良的制作外壳,但其剧情未能满足观众期待(“剧情最失败”“只卷服化道不卷编剧”),导致其无法将冲着颜值和制作而来的初期观众有效转化为忠实追剧用户,更无力吸引更广泛的路人盘入场。

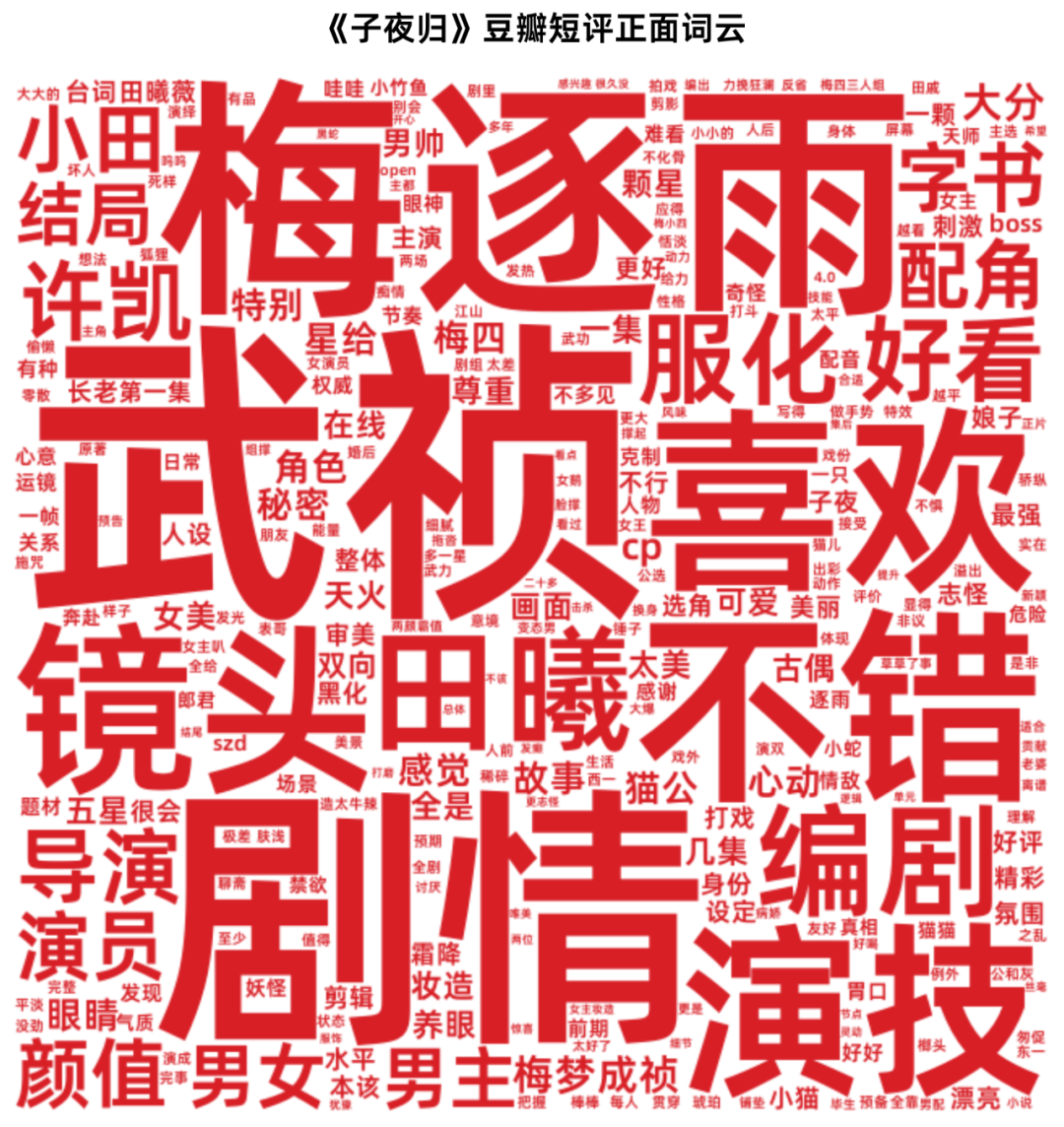

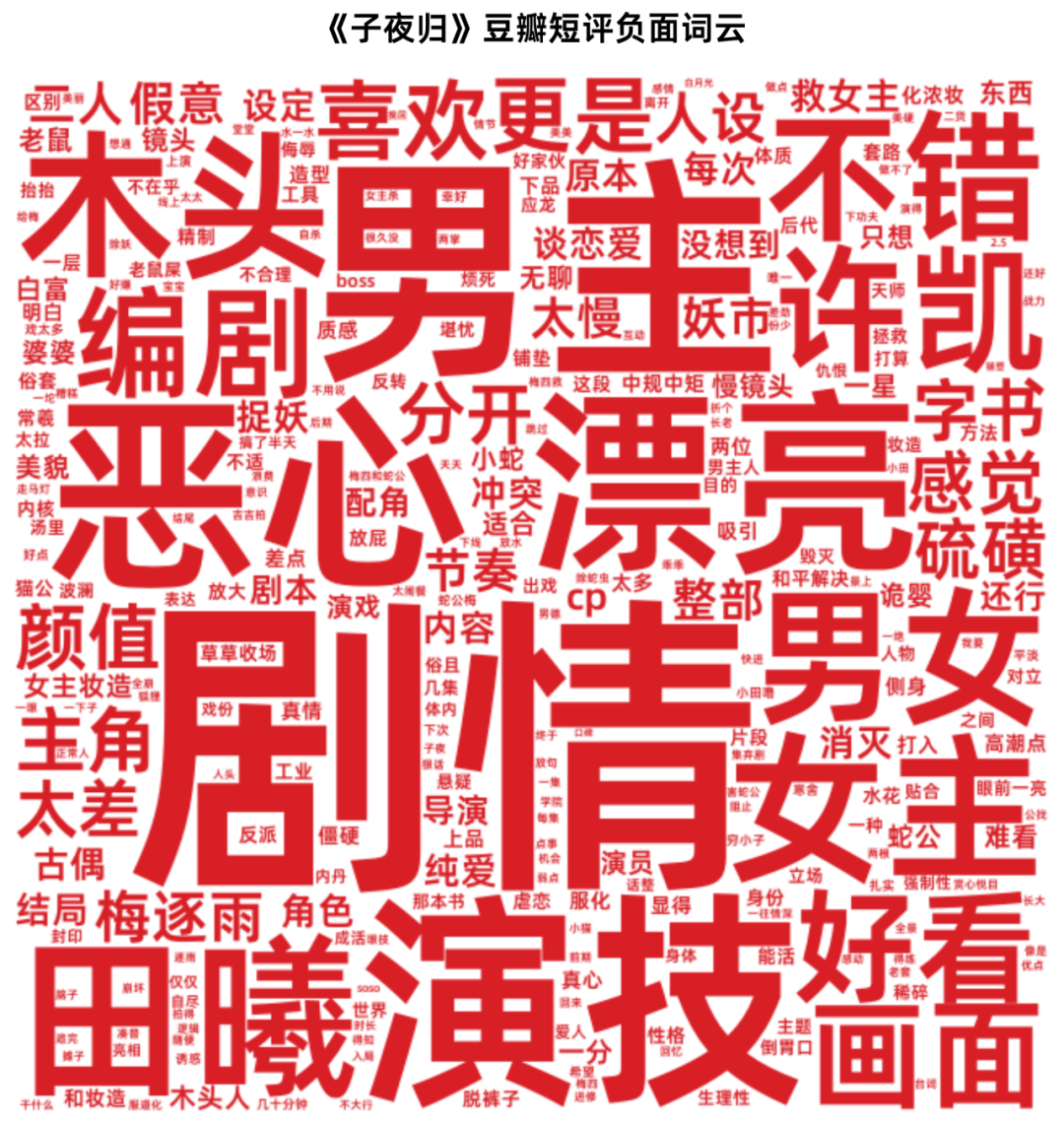

好评基本盘:5星与4星评价占比合计约为38.6%,构成了本剧口碑的正面基础。观众好评主要集中于导演的视觉美学、服化道质感及演员颜值。

“路人盘”主导信号:3星(中立评价)占比始终是各星级中最高的,达到38.9%。结合4星与2星基本对称的分布(分别为21.5%和17.1%),构成了典型的“纺锤形”评分结构。这表明剧集的主要评价群体是根据剧集整体质量给出客观评价的普通观众(路人盘),他们普遍认为剧集优缺点并存,“尚可一看,但非佳作”。

图源:德塔文科技

02

《子夜归》的受众分析

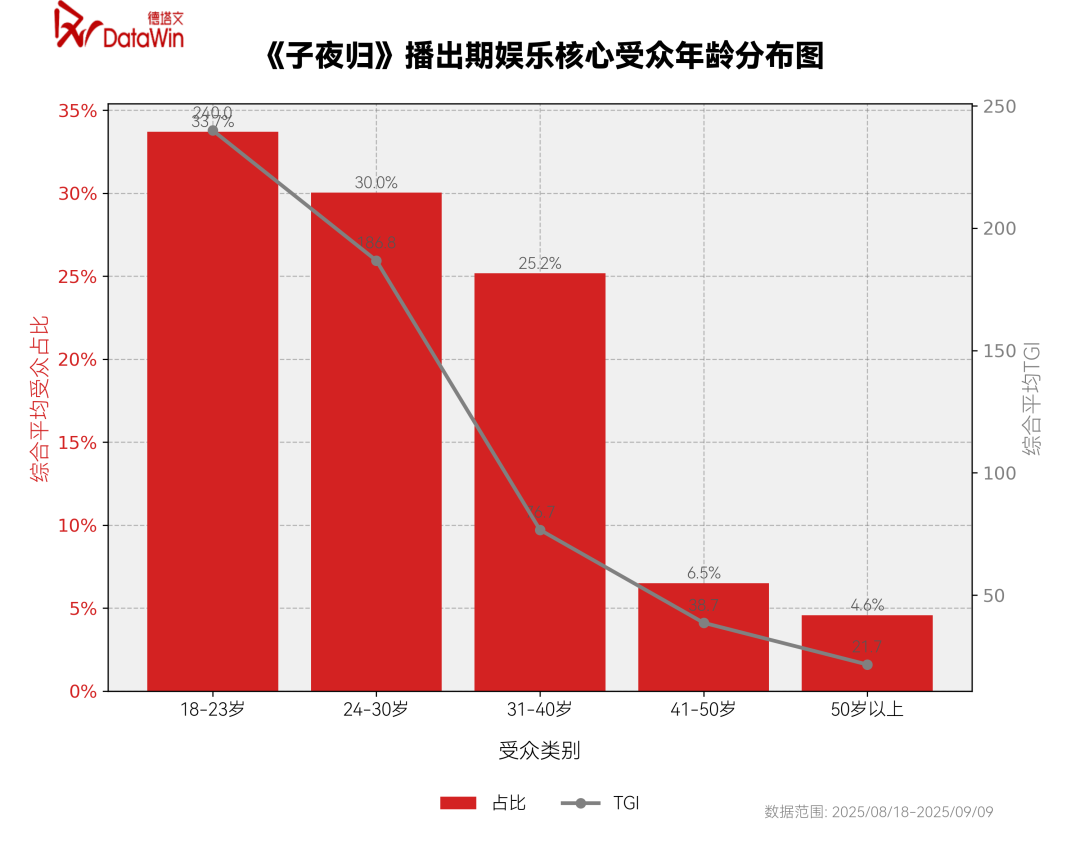

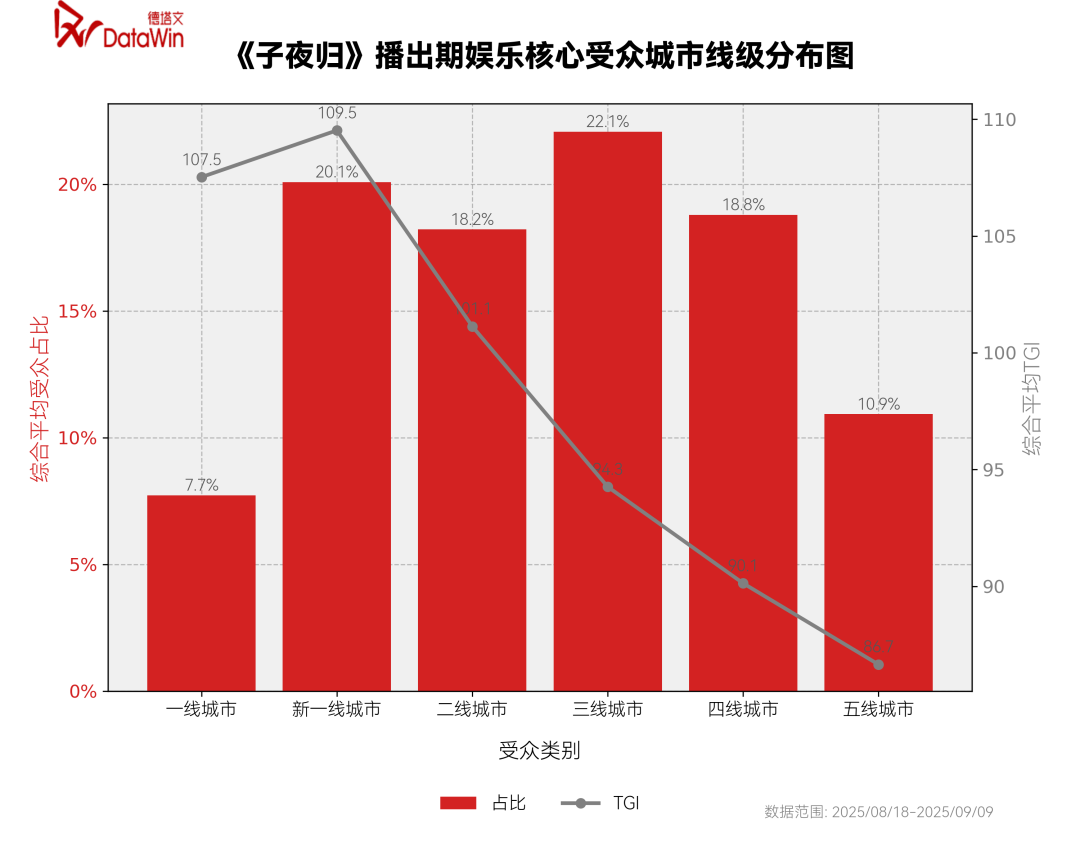

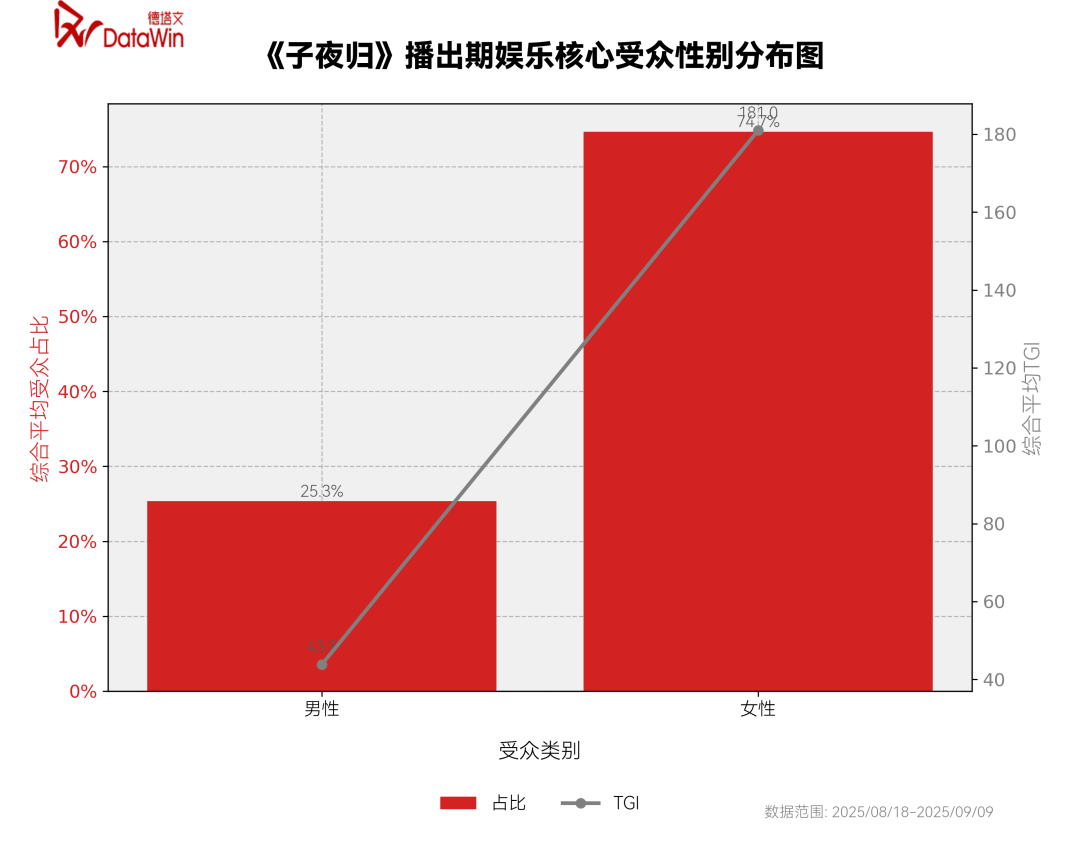

该剧的受众表现是一场精准但封闭的“圈地运动”。它成功地动员了以18-30岁、高线城市的年轻女性为主的核心粉丝盘,却未能在更广阔的市场中开疆拓土。

具体而言,18-23岁的年轻女性观众构成了剧集最忠实的拥趸,她们对“大婚”“灵魂互换”等浪漫奇幻强情节反应最为热烈,是贡献初期热度的绝对主力。然而,该剧相较于寻常古装爱情剧集的明显不足,在于其剧本未能对30岁以上的成熟观众及男性观众形成有效吸引。数据显示,31-40岁观众TGI仅为76.7,远低于类型剧均值,构成了核心观众群体的结构性短板。尽管早期的“志怪悬疑”元素曾短暂吸引男性观众入场(男性TGI一度从41升至63),但剧情未能在此方向深耕,导致该增量群体迅速流失。

这种受众偏差直接导致了剧集“高投入、低回报”的局面。其豆瓣评分人数仅3.5万,景气指数峰值短暂,说明剧集影响力被限制在了一个相对狭窄的圈层内。主演粉丝的高黏性保证了剧集有稳固的下限,但平庸且未能满足更广泛观众期待的剧情,决定了其无法突破上限。

图源:德塔文科技

03

《子夜归》的角色关系架构与观众评价

本报告基于对电视剧《子夜归》在主流社交媒体(微博、小红书、抖音)、长短评社区(豆瓣)及头条的观众讨论数据进行采集与分析。通过自然语言处理(NLP)技术对文本数据进行情感倾向分析、关键词提取,并利用共现(Co-occurrence)分析量化角色间关联强度,构建角色关系网络,旨在深度剖析该剧的角色架构、观众认知及其对剧集整体舆情的影响。

01

剧集整体关联分析

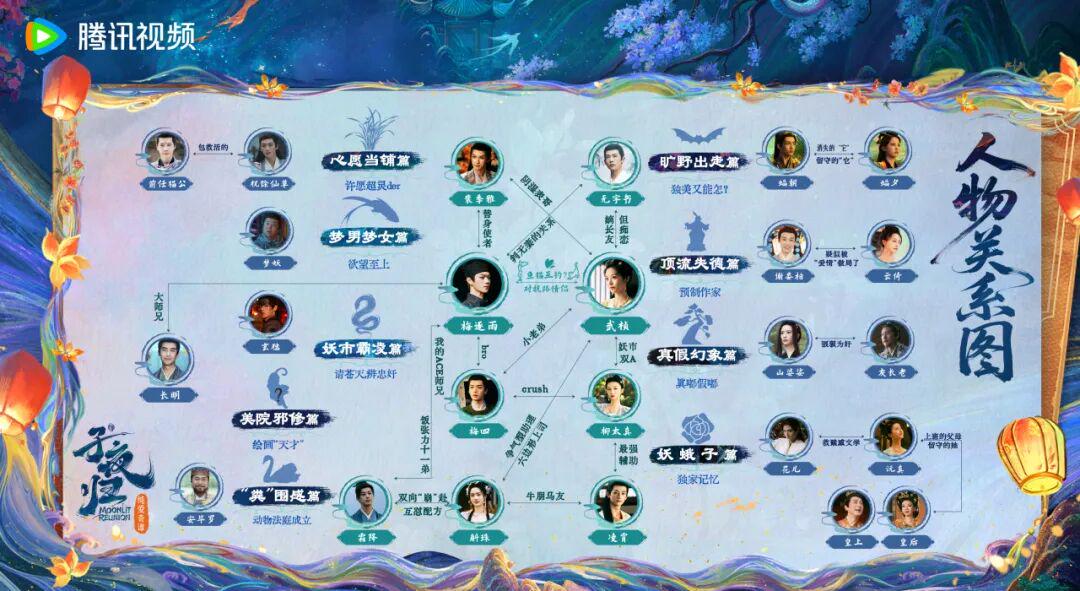

《子夜归》的角色架构呈现出以女主角武祯为绝对核心的“中心辐射式”网络。剧中主要角色互动关系紧密,但核心讨论热度高度集中于武祯、梅逐雨、无字书、柳太真(玄虺)四人构成的核心关系圈,以及由柳太真延伸出的次级核心CP(柳太真与梅四)。数据显示,前四位角色的关联讨论占据了整体关系讨论的绝大部分,而其他配角则处于相对边缘的位置。

整体来看,剧集构建了一个多线程的情感与对立网络:以“梅梦成祯”(武祯与梅逐雨)为主线爱情,辅以“白月光竹马”(武祯与无字书)的虐恋线,同时并行了“猫蛇CP”(武祯与柳太真)的女性情谊线和“人妖殊途”(柳太真与梅四)的副线CP。这种多层次的架构在理论上能丰富叙事,满足不同观众的喜好。然而,数据表明,各条关系线的热度分布并不均衡,主CP的实际讨论热度并未形成绝对优势,反而被其他关系线,尤其是女性情谊线和男二单人线分流,这在一定程度上反映出主角设定的实际效果未完全达到预期。

图源:豆瓣

02

剧集角色关联分析

核心角色“武祯”分析与观众评价:

作为全剧绝对核心,武祯的总讨论热度在所有角色中位列第一。其主要关系线分布旗鼓相当:与柳太真(玄虺)的共现占比与男主角梅逐雨的共现次占比几乎持平。这表明观众对“猫蛇CP”的女性情谊/联盟关系的关注度,几乎等同于对官方主CP的关注度。此外,她与男二号无字书的关联也占据了显著比重。这种关系分布打破了传统古偶剧中爱情线一家独大的局面,凸显了女性情谊在当代叙事中的吸引力。

角色标签与功能:

“猫公”“猫塑”“权威”“又飒又美”“女掌权女上位”“事业批”。观众对武祯的认知高度统一,集中于她作为妖市之主的强大、独立与白天作为郡主的娇俏灵动形成的“反差萌”。其“猫塑”形象深入人心,被认为是选角最成功的要素之一。武祯是驱动整个故事的引擎,串联起人界与妖市两条主线。她的吸引力主要源于:1)演员田曦薇外形与“猫”的高度适配性,满足了观众的视觉想象(“第一个想到猫塑田曦薇的人简直是天才”);2)“女强”人设满足了当下观众对独立女性角色的偏爱(“社会没有参天树 我叫武祯你记住”);3) 服化道精良,视觉呈现极具美感,贡献了大量出圈造型。

图源:《子夜归》官微

核心角色“梅逐雨”分析与观众评价:

作为男主角,梅逐雨的核心关系线高度聚焦于女主角武祯,构成了其讨论热度的绝对主体。他与柳太真(玄虺)的关联也较为显著,这部分讨论多源于二人围绕武祯产生的对立与合作。数据显示,梅逐雨在观众讨论中几乎完全作为武祯的“爱情对象”而存在,其独立的角色讨论度相对有限。

角色标签与功能:

“小竹鱼”“禁欲天师”“纯情小郎君”“木头”“四木相对”。观众对梅逐雨的认知呈现两极化:前期是清冷正直、不通情事的“纯爱战神”,后期则是为爱偏执的“宠妻狂魔”。然而,“木头”和“四木相对”等负面标签的出现频率不低,直接指向了演员表现与CP化学反应的问题。梅逐雨在剧中代表“人间”一方,与身为“妖”的武祯构成人妖恋的核心矛盾。其核心吸引力在于“高岭之花被拉下神坛”的转变过程,即从禁欲天师到为爱痴狂的纯情郎君。观众对其“0秒就接受了她妖的身份”这类情节反馈积极。

图源:《子夜归》官微

核心角色“无字书”分析与观众评价:

无字书的角色关联呈现出不同寻常的结构。他与柳太真(玄虺)的共现占比远高于其与暗恋对象武祯的共现占比。这表明他在剧情中与蛇公柳太真的对立关系构成了主要的戏剧冲突,甚至超过了他作为“竹马男二”的情感线。这暗示其角色功能更多是作为推动主线矛盾的反派,而非单纯的情感备胎。

角色标签与功能:

“阿书”“黑化男二”“病娇竹马”“美强惨”“加戏咖”。无字书被观众定义为典型的悲情反派,其“十八载相伴不如一见钟情”的设定引发了广泛同情与讨论。无字书是剧中主要的悲剧性人物和后期反派。他的功能是激化男女主角之间的矛盾,并为剧情后期的冲突提供核心动力。其吸引力来源于“爱而不得”的偏执与疯批感,以及守护女主的忠诚设定,成功狙击了偏爱“美强惨”人设的观众群体。

图源:《生万物》官微

核心角色“柳太真”分析与观众评价:

柳太真作为“蛇公/玄虺”,其关系网络呈现双核心特征。她与女主角武祯的强关联构成了剧中坚实的女性同盟线,而与梅四的CP线则是最受关注的副线爱情。她与无字书的高强度对立关系同样是后期剧情的重要驱动力。数据表明,她并非传统的功能性闺蜜,而是一个拥有独立故事线和多重关系维度的关键角色。

角色标签与功能:

“蛇公”“柳娘子”“高冷姐姐”“真闺蜜”“拽姐”。柳太真以其冷艳、强大、重情义的形象获得了观众的高度认可。柳太真的功能是多维度的:她是武祯最信任的战友,是“猫蛇CP”中冷静理智的一方;同时,她与梅四的人妖恋为剧集增添了“纯爱”的元素,提供了与主CP不同的情感体验。其吸引力来自高冷外表下的温柔与义气,以及演员王佳怡独特的清冷气质与角色“蛇塑”的高度契合。

图源:《子夜归》官微

03

观众整体评价与情感分析

《子夜归》的整体舆情呈现出“正面反馈宽泛,负面反馈精准”的特征,整体情感倾向为正面略大于负面,但口碑发酵的深度和广度受限。正面评价多集中于“好看”“不错”“喜欢”等感性词汇,主要指向视觉层面(服化道、画面、导演风格)和演员颜值,构成了剧集6.6分及格口碑的基础。

然而,负面评价则直指“剧情”和“演技”两大核心创作环节,关键词如“木头”“恶心”“太差”等虽词频不高但情绪强烈,精确打击了剧集的软肋。这种结构解释了剧集为何能留住一批注重审美的核心观众(“略有叫好”),却无法说服对叙事和表演有更高要求的广大路人盘(“不叫座”)。粉丝群体在正面评价中占有一定比例,但由于剧集热度有限,未形成压倒性的控评态势。

图源:德塔文科技

04

争议性话题分析

争议一:男二(无字书)是否“加戏咖”?

此争议反映了当前观众对“反套路”角色的偏爱与对叙事完整性的要求之间的矛盾。当主线CP吸引力不足时,富有张力的副线或反派角色很容易攫取观众注意力,从而引发“加戏”的观感。这既增强了剧集的局部讨论度,也暴露了剧本结构失衡的致命弱点,并可能引发主演粉丝间的不满,带来负面舆情风险。

争议二:女主角武祯的“女本位”

是“真独立”还是“伪命题”?

该争议体现了当下观众对“大女主”叙事标准日益提高的趋势。观众不再满足于表面的权力设定,而是要求角色在思想和行为上真正贯彻独立自主的精神。该剧尝试塑造独立女性,但在结局处理上暴露出创作观念的滞后性,未能满足核心女性观众的深层情感诉求。

争议三:“重制作、轻剧本”的模式是否可取?

此争议是近年国产剧市场“内容为王”与“制作为王”路线之争的缩影。《子夜归》的案例再次印证,剧本是一剧之本。精良制作可以成为吸引观众入场的敲门砖,但唯有扎实的剧情和引人入胜的故事,才能将观众有效留存并实现口碑与热度的双重发酵。

争议四:演员戏外舆情是否应该影响观剧评价?

此争议触及了饭圈文化与大众娱乐的边界。对于强依赖CP感的偶像剧而言,主演的公众形象管理是其商业价值的重要组成部分。此次事件清晰地表明,演员的负面舆情已成为剧集播出期间的重大风险,不仅会影响路人缘,更会直接瓦解剧集最核心的营销支点。

04

平台关注方向

及营销效果评估

本次舆论分析基于各平台用户讨论内容的量化数据,识别各渠道声量占比最高的TOP3话题,并结合典型原始语料进行定性分析,以还原不同平台的用户视角与讨论生态。

01

平台关注方向分析

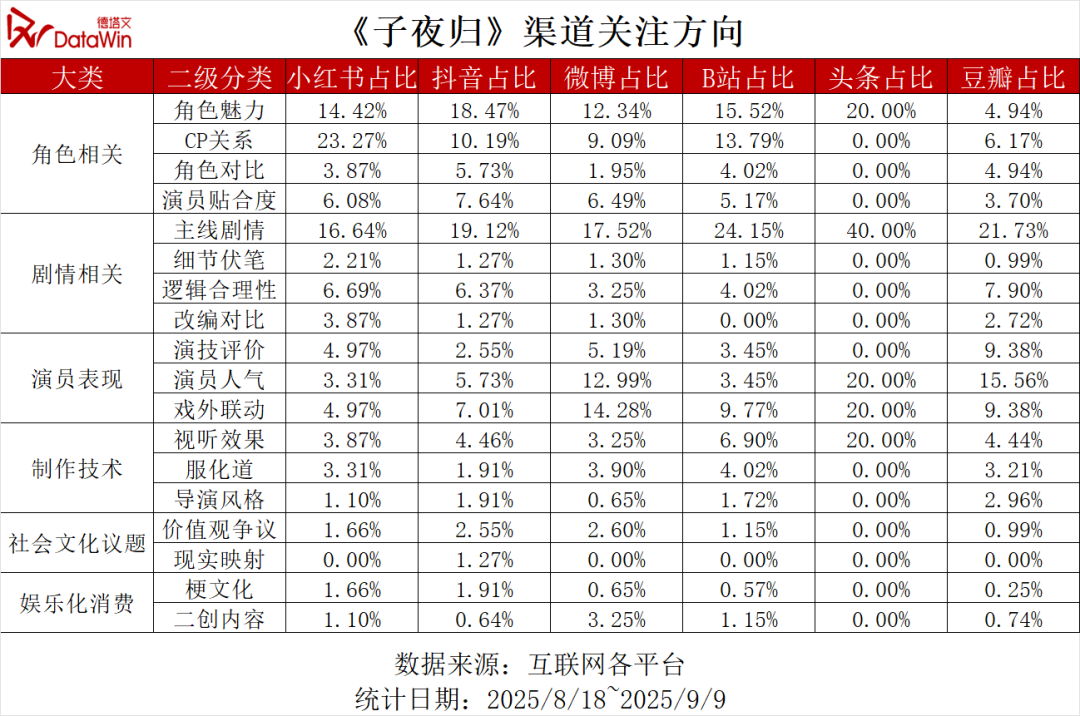

本次舆论分析显示,各平台焦点呈现出显著的差异化,反映了不同社区属性对用户关注点的塑造作用。

以CP关系(23.3%)为绝对核心,其次为主线剧情(16.6%)与角色魅力(14.4%)。这是一个典型的以“嗑糖”和“颜值消费”为驱动的社区生态。用户讨论高度集中于角色互动的情感细节(如“梅四和玄蛇好好嗑!”)、高光颜值与造型(“田曦薇没有任何头饰的人生镜头出现了”),以及对具体CP模式(如"纯爱战神应声倒地")的解读。小红书是本剧“视觉系”口碑与“CP党”文化的核心发酵地。

舆情焦点更为复杂,主线剧情(17.5%)、戏外联动(14.3%)和演员人气(13.0%)构成了三足鼎立的局面。作为舆论广场,微博不仅是官方宣发的主阵地和剧情进展的讨论区,更是演员个人影响力与戏外事件的放大器。该平台承载了大量粉丝向内容(“许凯梅逐雨角色热度破5000万”)与剧集相关的负面舆情(“许荔莎对不起子夜归”),是观察粉丝动向与公关危机的核心窗口。

讨论焦点集中于主线剧情(19.1%)、角色魅力(18.5%)和CP关系(10.2%)。其内容消费模式以短平快的“高光时刻”为主。用户热衷于消费和传播极具视觉冲击力或情感张力的短视频切片,如女主飒爽出场的“猫公大人正义化身”,或是“梅逐雨武祯双双掉马”等强冲突情节。抖音是剧集“名场面”病毒式传播、实现快速引流的核心渠道。

B站:

作为深度二次创作社区,用户对主线剧情(24.2%)的关注度最高,远超其他平台,其次是角色魅力(15.5%)和CP关系(13.8%)。但与微博抖音不同,B站对主线剧情的关注体现在更深度的“拉片”分析、“一口气看完”式解说和对导演风格、视听语言的专业拆解上(“子夜归的导演你别太会拍了!神级长镜头”)。B站是核心爱好者进行深度解读与创意再生产的聚集地。

豆瓣:

作为核心口碑阵地,讨论分布更为分散,集中于主线剧情(21.7%)、演员人气(15.6%)和演技评价(9.4%)。用户评价更为严苛和全面,剧情的逻辑性、改编成败以及演员的专业表现是讨论的重点。豆瓣形成了“制作精良但剧情空洞”“四木相对”等核心负面标签,是剧集口碑未能提升的根本原因。

头条:

关注点高度聚焦,主线剧情(40.0%)占据绝对主导,其次为角色魅力、演员人气、戏外联动和视听效果(均为20.00%),呈现出“大而全”的资讯整合特征。头条用户更偏向于消费对剧集整体故事脉络、演员动态及制作亮点的概括性解读,内容形态以“《子夜归》大结局全员美满”“假山假水假脸,《子夜归》爆火”等资讯整合类文章为主。

图源:德塔文科技

02

核心营销动作

《子夜归》的营销传播策略呈现出明显的“扬长避短”特征:极力放大其在视觉美学上的长板,并试图通过塑造多元化CP关系来弥补剧情内容的短板。然而,核心产品(剧情)的疲软以及突发的演员舆情危机,使其破圈之路步履维艰,最终沦为一场局限于特定圈层的“美学实践”。

前期预热与宣传推广

挖掘亮点与制造话题:以“侣皓吉吉美学”“东方志怪”为核心概念,通过发布高质感海报、预告片、美术特辑,提前锁定对视觉审美有高要求的观众。

社交媒体造势:微博、抖音、小红书等平台进行高频物料轰炸,#、# 等话题一度引发关注,试图营造“全员营销”的热烈氛围。

内容与口碑营销:极致美学 & 错位人设

女主“猫塑”形象的精准打造:效果显著,是剧集前期最成功的营销锚点,为剧集贡献了最初的口碑基石和话题热度。在小红书、抖音等以视觉消费为主的平台,角色魅力讨论占比分别达到14.4%和18.5%,大量“田曦薇就是猫猫本猫”“权威的脸”等语料验证了其高认可度。

主CP“梅梦成祯”的强推与失灵:存在争议,未能形成持续的破圈效应。尽管官方通过“大婚”“强制爱”“宿命感”等强情节节点持续造势,但在小红书,更受关注的是副线CP及女性情谊(CP关系占比高达23.3%)。而在微博、豆瓣,由于男主角的演技争议(“四木相对”)和戏外负面舆情(“许荔莎对不起子夜归”,微博戏外联动占比14.3%),导致大量观众无法入戏,CP营销根基被动摇。

图源:《子夜归》官微

制作美学(侣皓吉吉风格)的差异化突围:效果成功,构成了剧集口碑的基本盘,是吸引首批观众入场的关键。在B站、豆瓣等偏好深度分析的平台,对视听效果、服化道的讨论占比虽不高(B站合计11%,豆瓣合计7.6%),但评价普遍正面(“导演的功底和审美是真的绝”“终于不再是千篇一律的妆造了”),形成了区别于同质化古偶的“质感”标签。

演员驱动:开播初期,许凯、田曦薇的粉丝是热度启动的核心力量。后期朱正廷、吴俊霆等配角也凭借角色魅力吸引了部分圈层粉丝(“支持这个貌美表哥男二上位”)。

粉丝与社群运营:通过微博超话、云包场等活动维系核心粉丝活跃度。数据显示,剧集周边销售额超过42万元,主要由粉丝贡献,体现了较强的粉丝黏性。

03

舆情演变路径

《子夜归》于2025年8月18日开播,初期凭借侣皓吉吉的独特美学与田曦薇的“猫塑”形象,在小红书、B站等圈层平台获得了“有质感”的正面首发声量,观众情绪以审美驱动的期待与观望为主,热度平稳起步(景气指数1.2-1.5)。然而仅在开播第四天(8月22日),男主角许凯的戏外负面舆情在微博引爆,成为关键的负向转折点。舆论迅速从剧集本身转向对演员私德的讨论,大量负面情绪涌入,剧集CP营销的根基被动摇,公众形象受损,热度爬升受到严重阻碍

此后,剧集进入圈层内部的“提纯”与发酵阶段。剧方加强了对“副线CP”“女性情谊”等外围话题的营销,并在9月1日凭借“男女主大婚”“灵魂互换”等强情节,在抖音、小红书等平台掀起一波短暂讨论高峰,景气指数首次触及2.020的峰值,核心观众情绪转为“惊喜”与“满足”。但这一高峰是在主要竞品退场后才达成的,且因前期负面舆情的影响,未能有效破圈吸引更广泛的路人盘。从传播路径看,热点由粉丝及剧粉在小红书、抖音发起,但始终无法大规模扩散至微博等更广阔的公共领域。最终,随着结局剧情的疲软(9月7日),口碑在豆瓣进一步固化为“剧情烂尾”的负面评价,剧集热度快速回落,未能形成有效的长尾效应。

05

《子夜归》社会心理分析

德塔文从电视剧《子夜归》引发的全网热议中,提炼出5个核心社会心理洞察,包括符号化消费、情感模式祛魅、悲剧性偏执审美、“伪大女主”幻灭、审美内卷与内容空心。

核心结论:该剧的成功/争议本质上是其叙事精准地触碰了当代观众在身份认同的简化渴望、传统情感模式的瓦解、对独立女性叙事的高标准审视,以及在视觉奇观与精神内核之间的消费矛盾等多方面的集体焦虑与渴望。

01

猫塑文化:

在符号化消费中寻求情感代理

剧情描述/观众议题:剧中女主角武祯“白天是矜贵郡主,夜晚是妖市猫公”的设定,以及演员田曦薇与“猫”形象的高度适配性,成为剧集最出圈的记忆点。观众对此反馈极为正面,如“第一个想到猫塑田曦薇的人简直是天才”“权威的脸”,相关讨论在小红书(角色魅力占比18.5%)等平台热度极高。

心理映射:这精准映射了当代青年在信息过载和现实压力下,对情感关系和身份认同的“降本增效”的心理需求。“猫塑”角色提供了一种低成本、高回报的情感连接方式——观众无需深入理解其复杂人性,只需消费其“猫”的符号特质,即可获得治愈感和掌控感。这种将角色“宠物化”的倾向,实质是将被动的情感投射转变为主动的“情感代理”,观众在与这个“云养”的“猫公”互动中,安全地宣泄和满足了自身的陪伴渴望与权力幻想。

图源:田曦薇微博

02

副线崛起:

对“唯一爱情神话”的集体祛魅

剧情描述/观众议题:剧中女主角武祯与女二柳太真的“猫蛇CP”以及副线CP梅四与柳太真的讨论热度极高,甚至对主线CP形成分流。数据显示,武祯与柳太真的共现讨论几乎与男主角梅逐雨持平,而“梅四和玄蛇好好嗑!”等评论也成为社交媒体热门。

心理映射:主CP因主演演技争议(“四木相对”)和戏外舆情,未能有效提供高质量的“浪漫想象”这一核心产品,导致观众情感投射受阻。然而,观众并未因此完全弃剧,反而将情感需求转移至“女性联盟”和“非典型CP”上,这揭示了当代观众,尤其是女性观众,对“情感安全感”的多元化配置需求。她们不再将所有情感期望押注于单一的爱情关系,而是更看重女性情谊中的理解与扶持,以及副线CP带来的不同风味的情感体验。这是一种心理上的“情感风险对冲”,反映了对传统爱情叙事不确定性和脆弱性的潜在不信任。

图源:《子夜归》官微

03

“美强惨”叙事:

对悲剧性偏执的审美化迷恋

剧情描述/观众议题:男二号无字书凭借“十八载相伴不如一见钟情”的悲情设定和“病娇竹马”的偏执形象,意外获得大量观众的同情与喜爱,人气甚至一度盖过男主,引发“第一次看不上男主,想让男二上位”“爱上男二是我的宿命啊”等热议,同时也伴随着“加戏咖”的争议。

心理映射:"美强惨"角色精准狙击了当代青年,尤其是在“内卷”文化下感到疲惫和不公的群体心理。无字书的悲剧成为一种“努力无效”的合法性证明,他的“疯批”行为则是观众内心压抑的攻击性和反叛欲的替代性宣泄。观众对他的偏爱,本质上是对主流成功叙事(天降胜竹马)的消极抵抗,是一种“既然无法在现实中成为赢家,那就沉溺于对悲剧性失败者的审美化迷恋”的心理防御机制。美貌(美)、能力(强)、悲剧(惨)三者结合,使这种偏执与失败变得安全、高尚且值得同情。

04

“伪大女主”的幻灭:

独立叙事的高标准与“发疯文学”

剧情描述/观众议题:武祯作为“妖市之主”“女强”的设定前期备受好评,但后期战力忽高忽低、需男主拯救,以及结局以“怀孕”作为圆满的设定,引发了观众的强烈不满和争议,如“女主堂堂妖王……怎么能被一个小天师拿剑比在脖子上”“谁懂啊,女生结局美满是怀孕”,这构成了“女本位是真独立还是伪命题”的核心争议。

心理映射:这反映了当代女性观众对“女性叙事”的标准已经迭代升级。她们不再满足于仅仅赋予女性角色权力符号(如“女王”“总裁”),而是要求其在人格、决策和最终归宿上都体现真正的独立与自洽。当剧集“挂羊头卖狗肉”,用“女强”标签包装传统婚恋内核时,观众感受到的是一种智识上的欺骗和价值观上的冒犯。结局的“怀孕”设定,更是触碰了“女性价值最终由生育定义”的敏感神经。这种强烈的负面反馈,是观众主体意识觉醒、要求更高质量精神产品的体现。

05

审美内卷与内容空心:

视觉奇观的快感与失落

剧情描述/观众议题:剧集因侣皓吉吉导演的美学风格、精良的服化道广受好评(“导演的功底和审美是真的绝”),但在剧情上却被广泛诟病(“剧情稀烂”“只卷服化道不卷编剧”)。这导致了其豆瓣6.6分(核心受众认可视觉)但仅3.5万评分人数(大众被剧情劝退)的“略有叫好不叫座”局面。

心理映射:极致的美学迎合了当代观众在短视频时代被训练出的“视觉优先”的消费习惯,它提供了一种逃离现实粗糙、进入精致虚拟世界的“视觉多巴胺”。然而,这种快感是短暂的。当故事内容无法提供持续的情感连接和意义支撑时,观众会体验到一种“投入产出失衡”的失落感。他们为“美”而来,却因“空”而去。这种“绣花枕头”式的作品,最终暴露了纯粹视觉奇观在留存观众、构建深度情感认同上的局限性,解释了为何剧集能吸引第一批观众,却无法形成持续的话题发酵与口碑破圈。

图源:《子夜归》官微

06

《子夜归》复盘总结

01

核心发现

视觉长板未能有效转化为市场热度,根本在于剧本的“内功”不足。剧集以侣皓吉吉的东方志怪美学为核心卖点,成功吸引了首批审美向观众(豆瓣6.6分),但其平淡、逻辑混乱的剧情无法承载宏大设定,导致观众无法建立深层情感连接,最终造成仅3.5万评分人数的“不叫座”局面。这是一次典型的“重制作、轻剧本”模式的失败验证。

依赖粉丝盘的受众结构是项目破圈失败的关键。该剧受众高度聚焦于18-30岁的年轻女性(TGI达240),与主演粉丝画像高度重合。这种“精准但封闭”的受众结构虽保证了初期热度的下限,却也因内容未能触达更广泛的30岁以上成熟观众及男性观众,导致其影响力被牢牢锁死在圈层内,无法支撑起S+级别项目应有的市场体量。

主CP的失灵是偶像剧的致命伤。作为一部古装爱情剧,男女主角CP感的缺失(观众评价“四木相对”)与男主演在播出期间的负面舆情,直接瓦解了剧集最核心的情感支点与营销抓手,导致大量观众无法入戏。副线CP与女性情谊的热度虽形成补充,但不足以扭转主线情感动力缺失带来的根本性颓势。

制作资源的错配导致了高投入、低回报。剧集将大量资源投入到服化道、美术等视觉呈现层面,但在故事内核、人物弧光等内容研发环节投入严重不足。这导致最终成品“形胜于神”,空有华丽外壳,却无法提供持续的情感价值,造成了资源浪费与市场表现的巨大落差。

02

可供借鉴的成功经验

强风格化的视觉美学是有效突围手段。在同质化严重的古偶市场,侣皓吉吉式的强辨识度美学被验证是快速建立项目认知、吸引第一批核心用户的有效利器。未来项目可持续探索具有独特审美品位的视觉标签。

“角色-演员”高适配度是前期引流的核心。田曦薇与“猫塑”形象的高度契合,成为剧集开播初期最成功的营销锚点与口碑基石。这证明,精准的选角(尤其是外形气质与人设的贴合)能创造出远超常规营销的自然传播力。

多元化角色关系(尤其是女性情谊)可丰富叙事层次,对冲主线风险。“猫蛇CP”的热度(共现讨论次数与主CP持平)表明,精心塑造的女性联盟/情谊关系,能有效满足当下观众的情感需求,并在主线CP吸引力不足时,成为留存观众、创造话题的重要补充。

03

需要规避的失败教训

剧本空心化是项目失败的根本。任何精良的制作都无法弥补故事内核的苍白。剧本必须作为项目评估的第一优先级,确保其具备扎实的逻辑、吸引人的情节和饱满的人物,否则一切投入都将是无源之水。

主CP缺乏化学反应会瓦解剧集情感内核。偶像剧售卖的核心是情感想象。男女主角之间是否存在化学反应,应在选角及开拍前的剧本围读、试戏阶段就作为核心指标进行评估,而不能寄望于后期营销的强行捆绑。

主演的舆情风险管理缺位是S+项目的重大隐患。启用存在负面舆情潜在风险的演员担任主角,尤其是在以售卖“纯爱”人设为核心的偶像剧中,无异于为项目埋下定时炸弹。播出期间的舆情引爆,将直接摧毁剧集的营销根基和观众的代入感。

撰稿:Pela

责编:huhu

设为星标,精彩内容不错过