一颗老鼠屎坏一锅粥,《灼灼韶华》最大败笔,就是臭名昭著的她!

作品声明:内容取材于网络

一部央视黄金档大剧,收视率开盘即爆,却在一夜之间口碑崩塌,骂声铺天盖地!

更令人震惊的是,观众的怒火并非指向剧情或主角,而是出奇一致地集中在她身上——那位曾公开声称“不嫁中国人”的“老戏骨”!

究竟是演技失控,还是人设崩塌的反噬?

《灼灼韶华》的惨败,竟因她一人而起!

一颗老鼠屎坏一锅粥

谁能想到,一部在央视八套黄金档播出的民国大剧,居然能上演如此戏剧性的一幕。

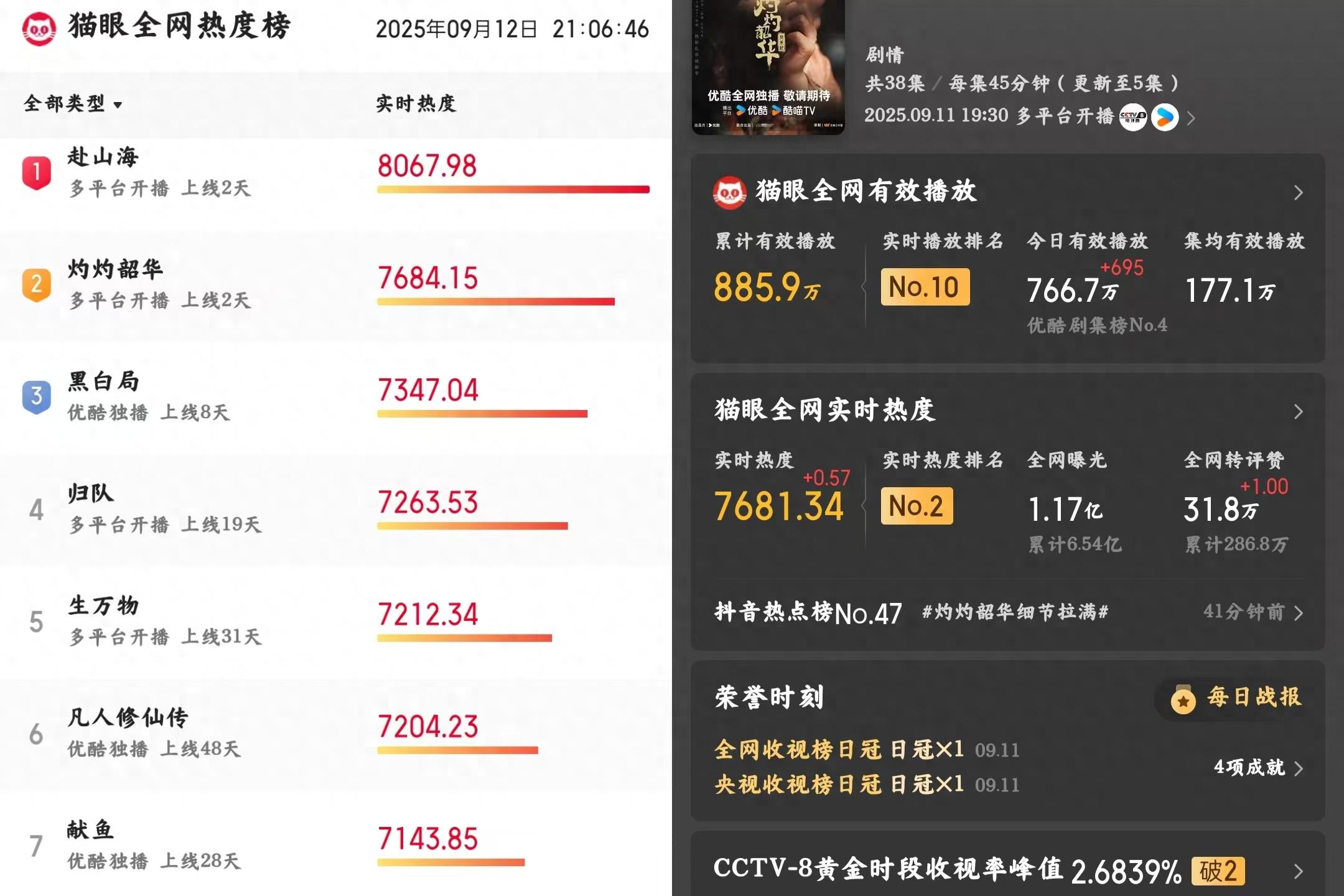

开播当晚,《灼灼韶华》的收视率就直接冲到了猫眼热度榜第二名,眼看就要成为又一爆款,可谁知,电视机前有多热闹,网络上的骂声就有多汹涌。

口碑几乎在一夜之间崩塌,差评铺天盖地而来,这部剧接档的是高口碑作品《归队》,制作班底也相当扎实,按理说不该是这个结局。

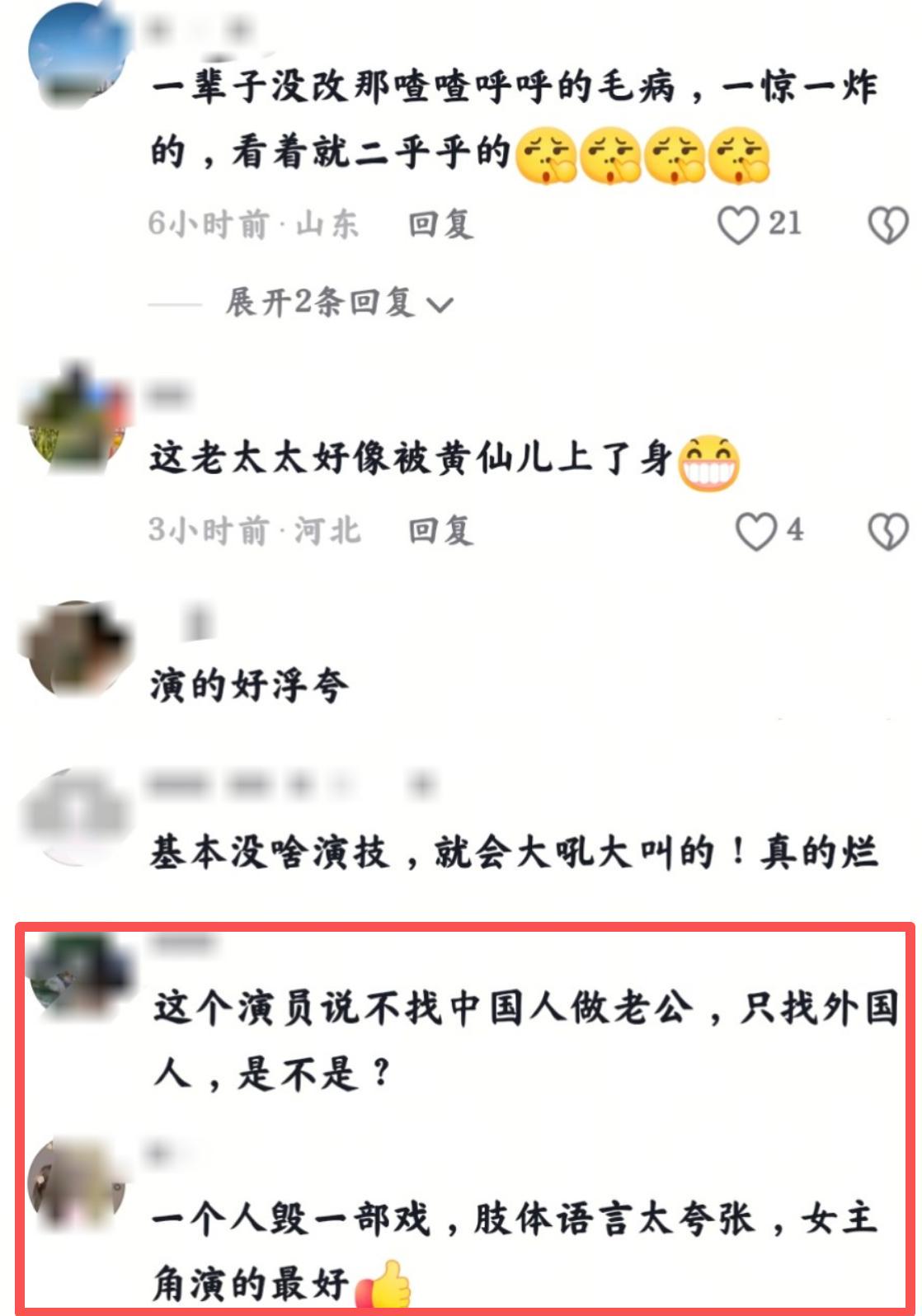

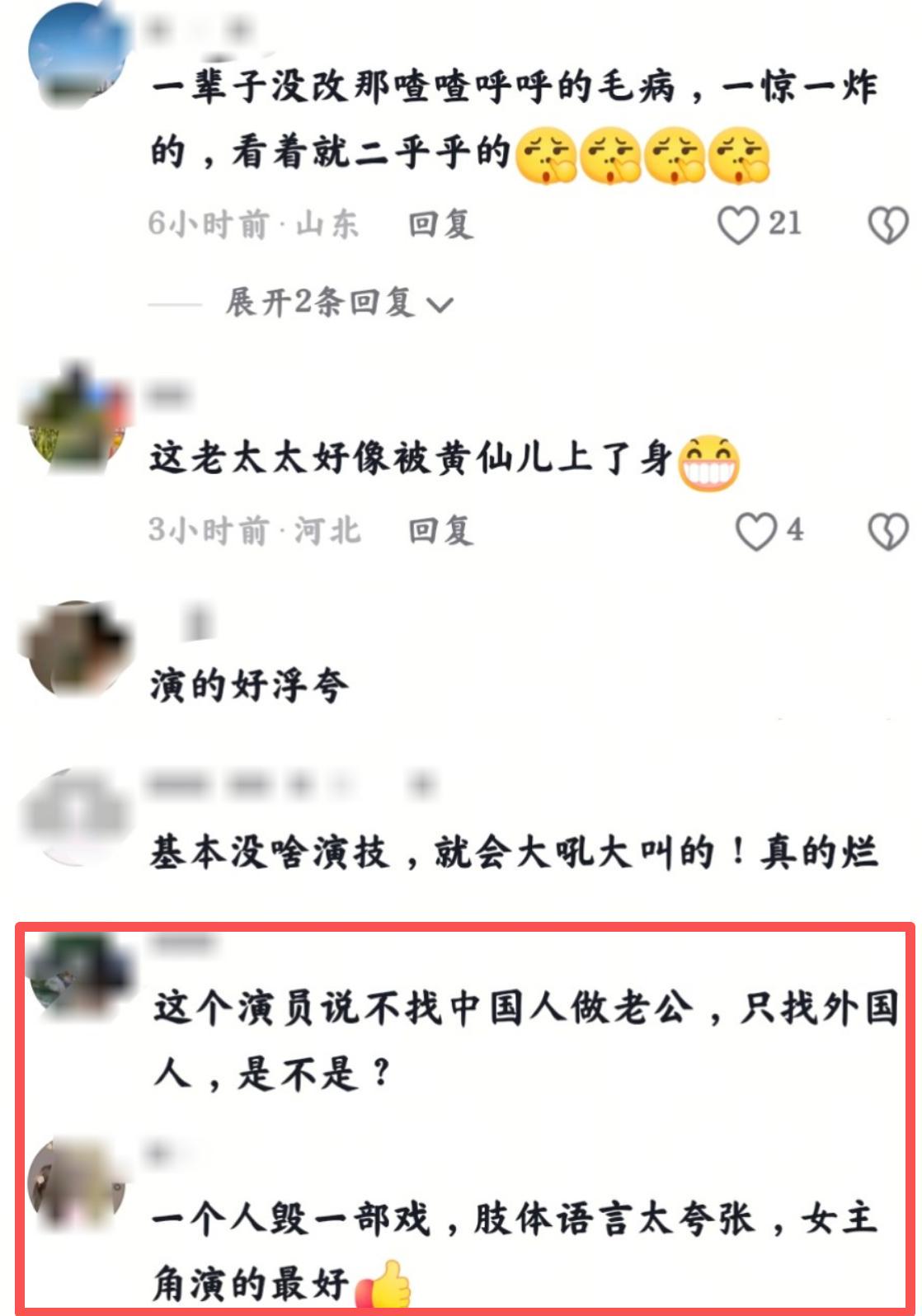

但奇怪的是,观众的炮火并非对准剧情,也不是针对男女主角,而是出奇一致地集中在了一位“老戏骨”身上,矛头所向,正是剧中扮演“陈母”的李勤勤。

对她的批评,究竟是纯粹的演技审判,还是对其过往争议的一次集中爆发?这背后,又藏着如今观众怎样的心态?

从“恶婆婆”到失控表情包

李勤勤在剧中的表演,可以说是一场灾难,这问题的根源,并非她没有演技,而是她过于依赖自己过去的成功经验,陷入了创作的惰性。

长久以来,她被贴上了“恶婆婆专业户”的标签,这曾是她成功的勋章,但在这部剧里,却成了拖垮她的枷锁,并且她似乎把这种标签化的表演方式推向了极致。

观众看到的不再是一个活生生的、有血有肉的角色,而是一个由夸张表情和肢体动作拼接成的符号。

在剧中那场备受瞩目的婚礼戏上,她身为富家太太,却毫无端庄可言,全程撅着嘴,身体像装了弹簧一样乱动,眼神飘忽不定地左顾右盼,完全不像在参加儿子的婚礼,倒像个来砸场子的。

更离谱的是她的走路姿态,明明是养尊处优的贵妇,走起路来却被观众形容为像“踩高跷”和“鸭子走路”,每一步都透着滑稽,毫无气质可言。

那场儿媳泼水导致她滑倒的戏,更是成了演技的“重灾区”,她没有表现出任何意外或真实的摔倒反应,整个过程扭曲夸张,仿佛在跳一段即兴热舞,戏剧化到了失真的地步。

饭桌上的冲突戏码,更是将这种模式化的表演暴露无遗,仅仅因为菜品口味问题,她与公公发生争执,便立刻挤眉弄眼、歪嘴斜视,活脱脱一个市井泼妇的模样。

这种“咋咋呼呼”、张牙舞爪的表演,已经完全脱离了角色塑造的需要,沦为了一套可以随时调用的模板。

当一种表演被反复滥用,观众看到的就是审美疲劳和尴尬。她不再是陈母,只是一个“用力过猛”的“疯子”。

当戏外人设照进戏里

如果说表演上的浮夸只是导火索,那么李勤勤备受争议的个人历史,则无疑是浇在火上的一盆油,这副有色眼镜,让观众对其表演的任何瑕疵都进行了加倍的放大和负面解读。

很多人对她的印象,源于那句曾公开表示的“绝对不嫁中国人”的言论,据说,这与她早年被一位中国男友抛弃的经历有关。

但无论原因如何,这句话都让她被牢牢贴上了“崇洋媚外”的标签,她的人生轨迹似乎也在印证这一点:第一段婚姻,她不顾军人父亲“打断腿”的威胁,嫁给了日本人山根,最终因丈夫车祸死亡而告终。

第二段婚姻,她嫁给了美国人皮特,又因文化差异和金钱观等矛盾再度离婚,这两段跨国婚姻,让她在公众心中的形象愈发复杂,甚至被扣上了“不爱国”、“臭名昭著”的帽子。

当这样一个充满争议的公众形象,与剧中那个刻薄自私的“恶婆婆”陈母重叠时,奇妙的化学反应发生了。

观众的不满情绪,顺理成章地从戏外涌入了戏内,角色的可恨,与演员本人在部分观众心中的“可憎”形象产生了强烈共振。

于是,网络上的批评迅速升级,人们不再仅仅讨论她的演技是否“浮夸”,而是开始质疑她的人品,甚至有人喊出“应该被处理”的口号。

这已经完全超越了艺术批评的范畴,演变成了一场声势浩大的道德审判,即便她晚年创办了宠物救助站,与动物为伴,这些公益行为也未能扭转崩塌的口碑,足见人设崩塌的后果有多么严重。

热依扎靠“装嫩”挑起大梁

有意思的是,就在李勤勤被口水淹没的同时,同剧的女主角热依扎,却打了一场漂亮的翻身仗,这二者形成了极其鲜明的对比,也恰恰揭示了当下观众最看重的是什么。

说实话,热依扎接下“褚韶华”这个角色,同样面临着巨大的“失真”风险,她本人年近四十,却要扮演一个二十岁的少女,这种年龄上的错位,是观众最容易挑剔的“硬伤”。

剧中,她脸上的抬头纹和法令纹清晰可见,因胶原蛋白流失而略显凹陷的脸颊,也让她被一些人批评“老气横秋”。

然而,热依扎硬是凭借自己真实细腻的演技,跨越了这道鸿沟,她没有用浮夸的动作去模仿少女,而是从角色的内心出发。

她那双“亮晶晶的眼神”,充满了对世界的好奇与灵气,她不经意间的可爱神态,成功塑造出了一个不谙世事的少女形象。

尤其是在情感戏中,她的表现力更是惊人,动人的哭戏,让无数观众瞬间联想到了她在《山海情》里那个经典的“水花”角色,共情能力极强。

面对强权时,她又能展现出“大女主”的霸气与不屈,铿锵有力的台词功底,更被认为是收视率的定海神针。

将两位演员放在一起看,结论不言而喻,热依扎用“内在的真”,完美弥补了“外在的假”,而李勤勤,则用“外在的假”,彻底摧毁了角色可能拥有的“内在的真”。

这充分证明,观众最终追求的,既非演员完美的公众形象,也非无懈可击的外形,而是表演本身那份可贵的“真实感”。

李勤勤在《灼灼韶华》中的惨败,绝非偶然,这是她固化多年的表演模式,与早已崩塌的公众形象相互作用、彼此发酵的必然结果,最终形成了一个无法挣脱的恶性循环,引发了舆论。

在今天的媒介环境下,演员与观众之间早已没有了安全的距离,明星的每一次亮相,都是对其业务能力和公众形象的一次双重考核。

结语

当昔日“老戏骨”的光环褪去,当观众的滤镜破碎一地,唯有回归表演本身的真诚与敬畏,才能在无数挑剔的目光中,重新站稳脚跟。

否则,再好的剧本,再强的班底,也可能因为一个人的失误,而满盘皆输。

参考信息:

上一篇:全智贤竞选总统?这部新剧太抓马了